La vallée dérangeante : quand les robots deviennent trop humains

Avez-vous déjà vu un robot, une figure animée ou même un personnage de jeu vidéo si réaliste qu'il vous a semblé presque... troublant ? Avez-vous eu du mal à déterminer s'il était humain ou non, et cette incertitude a-t-elle créé un sentiment étrange et angoissant ? Si oui, vous avez probablement expérimenté le phénomène connu sous le nom de "vallée dérangeante". Mais qu'est-ce que c'est exactement, et pourquoi déclenche-t-il une réaction aussi forte en nous ?

Le terme "vallée dérangeante" a été inventé par le professeur de robotique japonais Masahiro Mori en 1970. Mori a observé qu'à mesure qu'un robot devient plus humanoïde, notre affinité pour lui augmente – jusqu'à un certain point. Lorsque la ressemblance devient presque parfaite, mais pas tout à fait, cette affinité chute soudainement, remplacée par des sentiments de répulsion, de peur, voire de dégoût. Mori a représenté cette forte chute émotionnelle sur un graphique qui ressemble à une vallée – d'où le nom de "vallée dérangeante".

Pourquoi ressentons-nous cela ?

Plusieurs théories tentent d'expliquer pourquoi nous avons cette réaction particulière. Voici quelques explications possibles :

-

Raisons évolutionnaires : Pendant des millions d'années, notre cerveau a été "programmé" pour détecter de subtiles déviations dans l'apparence et le comportement humains. Ces déviations pourraient signaler une maladie, un danger ou quelqu'un n'appartenant pas à notre "tribu". Les robots ou les personnages qui sont presque, mais pas parfaitement, humains pourraient déclencher ce système d'alarme inné.

-

Difficultés de catégorisation : Notre cerveau aime catégoriser les choses : ceci est humain, ceci est un animal, ceci est un objet. Les êtres qui résident dans la vallée dérangeante, cependant, ne rentrent pas dans ces catégories bien définies. Nous avons du mal à les classer, et cette incertitude crée un malaise.

-

Violation des attentes : Lorsque nous voyons un robot ou une figure animée, nous avons certaines attentes quant à son comportement et à ses mouvements. Si ces attentes ne sont pas satisfaites, cela peut être choquant. Par exemple, si un robot sourit, mais que ses yeux ne "sourient" pas en même temps que sa bouche, notre cerveau perçoit cette incohérence, ce qui peut déclencher des émotions négatives.

-

Saillance de la mortalité (rappels de la mort) : Certains chercheurs suggèrent que nous associons les figures humanoïdes immobiles ou se déplaçant de manière non naturelle à la mort ou à la maladie. Étant donné que les entités de la vallée dérangeante ressemblent à des humains mais ne sont pas tout à fait correctes, cette association pourrait contribuer au sentiment troublant.

La vallée dérangeante dans la vie quotidienne

Le phénomène de la vallée dérangeante ne se limite pas à la robotique. Nous le rencontrons dans divers domaines :

-

Films d'animation : Les premières animations en images de synthèse tombaient souvent dans le piège de la vallée dérangeante (pensez au film *Le Pôle express*). Bien que la technologie d'animation moderne soit beaucoup plus sophistiquée, parvenir à un réalisme parfait sans déclencher de malaise reste un défi.

-

Jeux vidéo : Les personnages de jeux vidéo deviennent de plus en plus réalistes, mais la vallée dérangeante peut encore être un problème important ici. Les joueurs peuvent avoir du mal à s'identifier à un personnage qui a une apparence ou des mouvements étranges.

-

Prothèses : Les prothèses modernes imitent de plus en plus les membres humains, mais la vallée dérangeante peut également se manifester ici. Une prothèse hyperréaliste mais imparfaite peut être troublante tant pour le porteur que pour son entourage.

-

Réalité virtuelle (RV) : Les expériences de RV deviennent de plus en plus immersives. La vallée dérangeante peut grandement affecter cette immersion. Plus les personnages de RV ressemblent à des humains, plus il y a de chances que les utilisateurs perçoivent leur comportement comme étant "bizarre" ou troublant.

Nouvelles dimensions de la vallée dérangeante : quand les mots deviennent étranges

Alors que le phénomène de la vallée dérangeante a traditionnellement été lié à l'apparence visuelle – en particulier aux robots humanoïdes – les progrès de l'intelligence artificielle, en particulier les grands modèles linguistiques (LLM), ont ouvert de nouvelles dimensions à cette question. Aujourd'hui, ce n'est pas seulement la vue, mais aussi le son et la conversation qui peuvent évoquer ce sentiment bizarre.

La sécurité du texte et le piège de la voix

Il est intéressant de noter que la vallée dérangeante semble moins prononcée avec le texte écrit. Un texte généré par un LLM peut être parfaitement formulé, logique et informatif, mais nous ne ressentons généralement pas le même malaise que celui causé par la vue d'un robot "presque humain". Cela pourrait être dû au fait que le texte écrit est moins direct, moins personnel que les stimuli visuels ou auditifs. Notre cerveau a plus de temps pour traiter l'information et s'appuie moins sur les réactions instinctives.

Cependant, lorsque la voix entre en jeu, la situation change radicalement. Les synthétiseurs vocaux modernes basés sur l'IA peuvent créer des voix humaines réalistes qui sont presque impossibles à distinguer des vraies. Et c'est là que réside le problème : si une voix sonne parfaitement humaine, mais que l'entité derrière elle ne l'est pas, l'effet de vallée dérangeante peut être amplifié.

Pourquoi la voix est-elle plus troublante ?

-

Intimité : La voix est une forme de communication beaucoup plus intime que l'écrit. Le ton, l'inflexion et l'emphase véhiculent une multitude d'informations sur les émotions, l'intention et la personnalité. Si ces éléments semblent "bizarres", notre cerveau sonne immédiatement l'alarme.

-

Attentes : Lorsque nous conversons avec quelqu'un, nous évaluons continuellement – la plupart du temps inconsciemment – ses signaux verbaux et non verbaux. Avec une voix d'IA, ces signaux peuvent être techniquement parfaits, mais manquer d'un élément "humain" intangible, rendant l'expérience troublante.

-

Perte de contrôle : Nous pouvons arrêter de lire un texte écrit à tout moment ou le relire. Dans une interaction vocale, cependant, nous avons moins de contrôle sur la situation. Ce sentiment de contrôle réduit peut accroître l'anxiété.

La vallée dérangeante dans l'IA vocale

-

Modèles vocaux d'OpenAI : OpenAI, la société à l'origine de ChatGPT, déploie également des efforts importants dans le développement de l'intelligence artificielle vocale. Leurs modèles précédents, comme GPT-3, pouvaient générer un texte impressionnant, mais la synthèse vocale présentait encore des lacunes. Les modèles plus récents comme GPT-4 possèdent des capacités multimodales, traitant à la fois le texte et les images. Les modèles d'OpenAI peuvent convertir le texte en parole. Bien que la technologie évolue constamment, les voix des versions antérieures pouvaient parfois sembler "robotiques" ou "non naturelles", évoquant potentiellement la vallée dérangeante. OpenAI communique ouvertement que la technologie est encore en développement et prend en compte les aspects éthiques (par exemple, les dangers du clonage vocal).

-

Sesame AI : Sesame AI est une startup fondée par le cofondateur d'Oculus, Brendan Iribe. L'entreprise se concentre spécifiquement sur la "voix conversationnelle" et vise à franchir la vallée dérangeante. Sesame AI propose des partenaires conversationnels virtuels nommés "Maya" et "Miles", dont l'entreprise affirme qu'ils sont dotés d'une technologie "révolutionnaire". Leurs voix sonnent naturellement, présentent des fluctuations émotionnelles et des changements de ton, et peuvent se souvenir des conversations précédentes. Sesame AI souligne l'importance de la "présence vocale", ce qui signifie que non seulement les mots, mais aussi la manière de les prononcer, les pauses et l'emphase sonnent authentiques et naturels. Selon un journaliste de ZDNet qui a essayé Maya, la conversation s'est avérée "étonnamment humaine", au point de lui faire presque oublier qu'il parlait à une IA. Un article d'Ars Technica a noté que la voix de Sesame AI est dynamique, expressive et comprend même des "imperfections" comme des respirations, des rires étouffés ou des lapsus corrigés.

-

Google Duplex : La technologie Duplex de Google, présentée dans le cadre de Google Assistant, peut passer des appels téléphoniques (par exemple, pour faire des réservations de restaurant). Cependant, la version initiale de Duplex a suscité une controverse précisément à cause de la vallée dérangeante : sa voix était si réaliste que les personnes qui recevaient les appels ne savaient pas qu'elles parlaient à une IA. Cela a soulevé des préoccupations éthiques, et Google a ensuite modifié le système pour que l'IA s'identifie au début de l'appel.

-

Clonage vocal : Les technologies de clonage vocal permettent de reproduire la voix de n'importe qui. Cette technologie offre un potentiel fantastique, mais peut également être périlleuse du point de vue de la vallée dérangeante. Par exemple, une IA parlant avec la voix d'un être cher décédé pourrait être à la fois réconfortante et profondément troublante.

Fabricants de robots et évitement de la vallée dérangeante

Les fabricants de robots sont bien conscients du phénomène de la vallée dérangeante et emploient diverses stratégies pour l'éviter :

-

Apparence stylisée : Au lieu d'essayer de créer des robots parfaitement humains, de nombreuses entreprises optent pour des designs stylisés, "caricaturaux". Ces robots semblent mignons, amicaux et ne donnent pas l'impression d'"essayer" d'être humains. Citons par exemple le robot Pepper de SoftBank Robotics ou le chien robot Aibo de Sony.

-

Formes non humanoïdes : Certains robots ne ressemblent pas du tout à des humains. Ces robots effectuent généralement des tâches spécifiques (par exemple, le nettoyage, la logistique d'entrepôt), où la fonctionnalité est plus importante que l'apparence.

-

Interaction limitée : De nombreux robots sont conçus pour interagir avec les humains de manière limitée. Par exemple, un robot à un bureau d'information peut seulement répondre à des questions simples et ne pas engager de longues conversations.

-

Transparence : Il est important que les gens sachent quand ils communiquent avec un robot ou une IA. Reconnaître ouvertement la nature artificielle peut réduire la méfiance et l'anxiété.

-

Concentration sur l'intelligence émotionnelle : Certaines entreprises, comme Hanson Robotics, s'efforcent de rendre leurs robots non seulement réalistes, mais aussi émotionnellement intelligents. Ces robots peuvent reconnaître et répondre aux émotions humaines, ce qui pourrait rendre les interactions plus naturelles. Leur robot Sophia en est un exemple célèbre. Cependant, cette approche est également risquée, car simuler authentiquement des émotions est extrêmement difficile, et l'échec peut intensifier l'effet de vallée dérangeante.

Défis futurs

La vallée dérangeante représente un défi important pour le progrès technologique. Au fur et à mesure que nous créons des robots, des animations et des personnages virtuels de plus en plus réalistes, nous devons être de plus en plus attentifs à éviter cet effet étrange. Les chercheurs et les développeurs travaillent constamment à comprendre et à surmonter la vallée dérangeante, dans le but d'obtenir une interaction homme-technologie plus fluide et plus naturelle à l'avenir.

Réflexions finales

La vallée dérangeante – ce sentiment étrange et troublant évoqué par un robot presque humain, une animation réaliste ou même une voix d'IA trop parfaite – est bien plus qu'un simple obstacle technologique. Elle nous tend en fait un miroir. Elle nous rappelle à quel point nos sens sont finement réglés, à quel point nous recherchons instinctivement les traits humains, et à quel point une connexion authentique et véritable est importante pour nous – même lorsque cette connexion pourrait être avec une entité artificielle.

Bien sûr, l'aversion initiale, le côté "effrayant", est une réaction naturelle. Nos cerveaux se sont spécialisés au cours des millénaires pour détecter les moindres anomalies et sonner l'alarme lorsque quelque chose ne va pas. Mais que se passerait-il si nous dépassions cette première réaction instinctive ? Et si nous acceptions qu'à l'avenir, nous interagirons de plus en plus avec des êtres – qu'il s'agisse de robots physiques, d'assistants virtuels ou d'une voix provenant de notre téléphone – qui sont presque humains, mais pas tout à fait ?

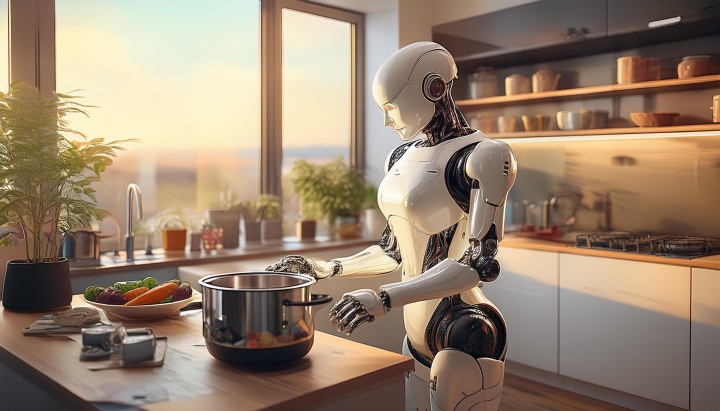

Peut-être que le but n'est pas que ces entités imitent parfaitement les humains. Il s'agit peut-être plutôt d'apprendre à coexister avec elles. Il s'agit de trouver les domaines où ces technologies peuvent réellement nous aider : dans l'exécution des tâches quotidiennes, la communication, l'éducation, les soins de santé, ou même la lutte contre la solitude.

Pensez-y : une personne âgée vivant seule ne désire peut-être pas un soignant robotique parfaitement réaliste. Peut-être qu'un robot stylisé et amical qui lui rappelle de prendre ses médicaments, lui lit les nouvelles et discute de la météo serait beaucoup plus utile. Un assistant virtuel qui non seulement répond à nos questions, mais comprend aussi notre humeur et s'y adapte pourrait nous rapprocher, plutôt que de nous aliéner.

La clé de l'avenir n'est peut-être pas l'imitation parfaite, mais la collaboration harmonieuse. Il s'agit de trouver l'équilibre entre l'humain et l'artificiel. Il s'agit d'embrasser les avantages offerts par la technologie tout en préservant ce qui nous rend vraiment humains : l'empathie, la créativité, l'imagination et la capacité à nous connecter les uns aux autres – même si cette connexion semble parfois un peu... dérangeante.