Pourquoi nous disons oui quand nous pensons non

Imaginez la scène : vous êtes dans une pièce avec huit autres personnes et participez à un simple test de perception. La tâche est simple : identifier laquelle des trois lignes à droite a la même longueur que la ligne de référence à gauche. Vous regardez, et la réponse vous saute aux yeux. Vous êtes sûr de vous.

Puis, les autres commencent à répondre, un par un, à voix haute. La première personne donne une réponse clairement fausse. Étrange, pensez-vous, peut-être que sa vue n'est pas bonne. Puis la deuxième personne donne la même réponse incorrecte. Et la troisième, et la quatrième, et toutes les autres. Au moment où c'est votre tour, tout le monde dans la pièce a affirmé à l'unanimité quelque chose qui est manifestement faux à vos propres yeux. Que faites-vous ? Maintenez-vous ce que vous voyez, ou vous conformez-vous au groupe ?

Ce dilemme précis était au cœur d'une fascinante série d'expériences menées dans les années 1950 par Solomon Asch, un pionnier de la psychologie sociale. La question qu'il a posée est intemporelle : la pression d'un groupe peut-elle l'emporter sur notre propre perception claire ? La réponse est bien plus troublante que nous pourrions le penser.

Un test de vision d'apparence innocente

L'expérience d'Asch était brillante par sa simplicité. Il expliqua aux participants (des étudiants universitaires) qu'ils prenaient part à un test de vision. Il leur montra les lignes, comme décrit ci-dessus, et ils devaient donner leur réponse à voix haute.

Le piège, cependant, était que dans chaque groupe, il n'y avait qu'un seul vrai sujet « naïf ». Les autres étaient tous des complices — des acteurs travaillant pour Asch qui suivaient un scénario prédéterminé. Le participant non averti était délibérément placé de manière à être l'un des derniers à répondre, le forçant à écouter d'abord les opinions unanimes (et intentionnellement fausses) des autres.

L'expérience comprenait 18 tours, ou « essais », chacun avec un ensemble de lignes différent. Lors des premiers essais, tout le monde donnait la bonne réponse pour instaurer la confiance et rendre la situation crédible. Mais ensuite, dans 12 des 18 « essais critiques », tous les complices donnaient la même réponse, manifestement fausse.

Moments de conflit intérieur

On peut presque imaginer la confusion sur le visage du sujet. Après la première réponse incorrecte, il a pu sourire, pensant que quelqu'un plaisantait. À la deuxième, un froncement de sourcils est apparu. Après la troisième et la quatrième, sa confiance initiale s'est évaporée, remplacée par l'anxiété et le doute. « Y a-t-il quelque chose qui ne va pas chez moi ? Est-ce que je vois mal l'angle ? Y a-t-il quelque chose que je ne saisis pas ? »

Les participants commençaient à s'agiter, à marmonner ou à rire nerveusement. Le dilemme devenait palpable dans la pièce : dois-je faire confiance à mes propres sens et risquer de passer pour un idiot, ou dois-je faire confiance au groupe et nier ce que je vois de mes propres yeux ?

Les résultats choquants en chiffres

Les découvertes d'Asch restent à ce jour une pierre angulaire de la psychologie sociale car elles ont mis en lumière une profonde tendance humaine.

- 75 % des participants se sont conformés à la pression du groupe au moins une fois, en donnant la réponse manifestement fausse.

- Sur l'ensemble des essais critiques, 37 % de toutes les réponses étaient conformistes, c'est-à-dire qu'elles correspondaient à la réponse incorrecte du groupe.

- À titre de comparaison, dans un groupe de contrôle où les participants donnaient leurs réponses en privé sans la pression du groupe, le taux d'erreur était inférieur à 1 %.

Cette différence frappante a prouvé que ce n'était pas la difficulté de la tâche mais uniquement la pression du groupe qui provoquait cette augmentation spectaculaire des erreurs.

Pourquoi ? La psychologie du conformisme

Mais pourquoi les gens ont-ils fait cela ? Dans les entretiens post-expérimentaux, Asch a identifié deux raisons principales :

- Le conformisme normatif (le désir d'intégration) : La plupart des participants qui ont donné la mauvaise réponse savaient que le groupe se trompait. Ils se sont conformés quand même parce qu'ils craignaient le rejet, le ridicule ou d'être perçus comme des « fauteurs de troubles ». Ils ne voulaient pas faire de vagues. Ce désir douloureusement humain d'appartenance s'est avéré plus fort que leur engagement à dire la vérité.

- Le conformisme informationnel (la recherche de la bonne réponse) : Un plus petit groupe de participants a réellement commencé à douter de son propre jugement. Ils pensaient : « Si tous ces gens voient la même chose, c'est moi qui dois avoir tort. » Dans ce cas, l'individu se tourne vers le groupe comme une source d'information plus fiable que ses propres sens, surtout dans une situation ambiguë (ce que l'unanimité du groupe créait).

Mais prenons un peu de recul. Pourquoi ce besoin de s'intégrer et d'accepter l'opinion du groupe est-il si puissant ? La réponse se trouve au plus profond de notre passé évolutif. Pendant des millénaires, la survie de l'homme a dépendu du groupe.

- La mentalité de meute comme stratégie de survie : Un humain primitif isolé était une proie facile pour les prédateurs et impuissant face aux éléments. Le groupe signifiait protection, sécurité et une collecte de ressources plus efficace. Un individu banni du groupe était, en substance, condamné à mort. Cette pression sélective brutale a ancré un besoin fondamental d'appartenance dans notre ADN. Notre cerveau a évolué pour percevoir le rejet social comme une menace réelle et physique. Lorsqu'un participant à l'expérience allait à l'encontre du groupe, les centres d'alarme de son cerveau ont pu s'activer comme ils le feraient face à un danger réel.

- La sagesse de la foule (ou sa présomption) : Dans notre environnement ancestral, le consensus du groupe portait souvent des informations vitales. Si tous les membres de la tribu se mettaient soudainement à courir dans une direction, la chose intelligente à faire n'était pas de s'arrêter pour chercher le lion, mais de courir avec eux. Ceux qui hésitaient ne transmettaient pas leurs gènes. C'est l'ancien mécanisme du « conformisme informationnel » : l'opinion du groupe sert de raccourci (une heuristique) rapide, efficace et généralement fiable pour comprendre le monde.

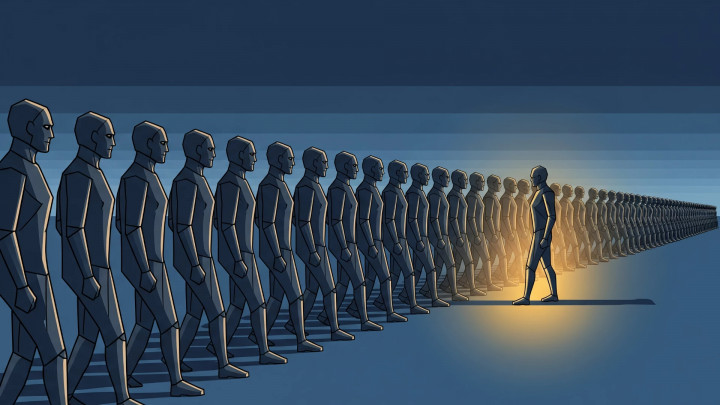

Ainsi, le comportement observé dans l'expérience d'Asch n'est pas seulement le signe d'une faiblesse passagère. C'est un écho évolutif — un instinct de survie profond et ancien qui résonne entre les murs stériles d'un laboratoire de psychologie moderne.

Une lueur d'espoir : un seul allié suffit

Asch ne s'est pas arrêté là. Il a mené de nombreuses variantes de l'expérience, qui ont peut-être donné des leçons encore plus importantes. Le résultat le plus puissant est apparu lorsqu'il a introduit un « allié » dans le groupe de complices — une autre personne qui donnait systématiquement la bonne réponse.

Le résultat ? Le conformisme a chuté de près de 75 % ! Il a suffi qu'une seule autre personne valide la propre perception du participant pour qu'il trouve le courage de s'en tenir à sa vérité. Cela montre que le soutien social est un antidote incroyablement puissant à la pression de groupe.

L'héritage de l'expérience d'Asch : son importance aujourd'hui

Une expérience des années 1950 sur l'évaluation de la longueur de lignes peut sembler lointaine, mais ses leçons sont plus pertinentes que jamais. Pensez simplement à :

- Les réunions de travail : Combien de fois acquiesçons-nous à une mauvaise idée simplement parce que le patron et la majorité la soutiennent ?

- Les groupes de pairs : Osons-nous prendre la parole lorsque nos amis critiquent injustement quelqu'un ?

- Les réseaux sociaux : Combien de personnes suivent une tendance ou partagent une opinion sans esprit critique, juste parce que « tout le monde le fait » ?

- L'Histoire : L'expérience nous aide à comprendre comment des phénomènes sociaux ont pu émerger, où des populations entières ont suivi des idéologies manifestement défaillantes ou immorales.

Échos de l'expérience : partisans et critiques

Comme toute étude scientifique de référence, l'expérience d'Asch sur le conformisme a été débattue et analysée par des partisans et des critiques, qui ont tous façonné notre compréhension de ses résultats.

Les partisans

L'écrasante majorité des psychologues sociaux considère encore les travaux d'Asch comme fondamentaux. Leur principal argument est que l'expérience a démontré de manière élégante et irréfutable le pouvoir de la pression sociale dans un cadre de laboratoire contrôlé. Elle a montré que l'influence du groupe n'est pas seulement un concept abstrait, mais une force mesurable et puissante capable de l'emporter même sur la perception sensorielle de base. Les découvertes d'Asch ont ouvert la voie à d'autres études extrêmement influentes, comme les expériences de Stanley Milgram sur l'obéissance (Milgram était un étudiant d'Asch), qui ont examiné la soumission à l'autorité.

Les voix critiques

Au fil des décennies, cependant, plusieurs critiques ont émergé, apportant des nuances à l'interprétation des résultats.

- Un cadre artificiel (faible validité écologique) : La critique la plus courante est que le cadre du laboratoire était trop artificiel. Dans la vie réelle, nous nous retrouvons rarement à juger de la longueur de lignes avec un groupe d'inconnus. Les enjeux étaient incroyablement bas — il n'y avait pas de réelles conséquences à se tromper. Les critiques soutiennent que les gens pourraient ne pas abandonner leurs convictions si facilement lorsqu'il s'agit d'une question morale ou personnelle importante.

- Le contexte culturel et historique : Les expériences ont été menées dans l'Amérique des années 1950, une époque caractérisée par la paranoïa de la Guerre froide et une forte culture du conformisme social (l'ère McCarthy). Des réplications de l'étude dans d'autres cultures (en particulier dans des sociétés occidentales plus individualistes) ont souvent montré des taux de conformisme plus faibles. Inversement, des études menées dans des cultures plus collectivistes (par exemple, en Asie) ont généralement révélé des taux plus élevés. Cela suggère que le degré auquel les gens cèdent à la pression du groupe est fortement influencé par la culture.

- Une importance excessive accordée au conformisme : Certains critiques soutiennent qu'Asch et ses successeurs se sont trop concentrés sur le conformisme et pas assez sur la résistance. N'oublions pas que près des deux tiers (63 %) de l'ensemble des réponses lors des essais critiques ont correctement défié le groupe ! On pourrait interpréter les résultats comme un témoignage de la puissance remarquable de l'indépendance et de l'intégrité humaines. Asch lui-même aurait été surpris du nombre de personnes capables de résister.

Ces critiques n'invalident pas l'importance fondamentale de l'expérience, mais elles nous rappellent que le comportement humain est incroyablement complexe et que nous devons toujours tenir compte des facteurs situationnels, culturels et individuels.

Conclusion

L'expérience de Solomon Asch ne prouve pas que les gens manquent de volonté. Elle révèle plutôt que nous sommes des créatures profondément sociales dont la perception de la réalité est fortement influencée par notre entourage. Mais elle nous rappelle aussi l'importance du courage — le courage qu'il faut pour dire : « Je suis peut-être seul à le penser, mais la ligne B est la bonne réponse. »

Et n'oublions pas les 25 % — les participants qui n'ont jamais, pas une seule fois, cédé à la pression. Ils sont la preuve que l'autonomie et l'intégrité sont possibles, même face à une pression écrasante.