Îlots de bienveillance : comment la coopération survit dans un océan d'égoïsme

Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, malgré l'égoïsme et les conflits qui semblent dominer l'actualité et les réseaux sociaux, vous faites tout de même l'expérience d'une coopération fonctionnelle dans votre entourage immédiat, que ce soit en famille, entre amis ou avec des collègues ? Ce paradoxe nous amène à l'une des énigmes les plus fascinantes de l'évolution de la coopération.

Les modèles classiques imaginent souvent la société comme un grand bassin « bien mélangé » où n'importe qui peut interagir avec n'importe qui. Dans ces conditions, une stratégie égoïste et tricheuse peut se propager comme une traînée de poudre. Mais si la réalité était différente ? Et si la structure même de la société, le réseau complexe de nos relations, offrait sa propre protection à la coopération ?

Les travaux de Robert Axelrod, puis de Martin Nowak et Karl Sigmund, ont révolutionné notre façon de penser la coopération en démontrant le pouvoir de la réciprocité directe et indirecte. Cependant, même ces modèles reposaient souvent sur la simplification d'une population « bien mélangée », signifiant que chacun avait une chance égale de rencontrer n'importe qui d'autre. En réalité, nos vies ne sont pas ainsi. Nous vivons dans des réseaux structurés : nous avons des voisins, des collègues et des amis, et la grande majorité de nos interactions se déroulent avec eux.

Cette idée cruciale a été au centre d'un article révolutionnaire de 1992 publié dans Nature par Martin Nowak et le célèbre biologiste théoricien Robert May. Leurs travaux ont établi la théorie de la réciprocité spatiale ou en réseau, montrant que pour que la coopération survive, elle n'a pas besoin de conquérir le monde entier d'un seul coup. Il lui suffit de trouver un petit coin protégé pour prendre pied.

L'idée révolutionnaire : la coopération sur un échiquier

Le modèle de Nowak et May était d'une simplicité brillante. Au lieu d'étudier une population chaotique et bien mélangée, ils ont créé une grille simple, un peu comme un échiquier. Chaque case représentait un joueur pouvant adopter l'une des deux stratégies : coopérateur ou défecteur. La nouveauté résidait dans les règles :

- Interactions locales : Les joueurs n'interagissaient pas avec tout le monde. Ils interagissaient exclusivement avec leurs voisins immédiats (les huit cases qui les entouraient).

- Succès local : À la fin de chaque tour, les scores des joueurs étaient comptabilisés sur la base de ces interactions locales.

- Adaptation : Pour le tour suivant, chaque joueur adoptait la stratégie de l'individu le plus performant de son voisinage local (y compris lui-même). Si un défecteur voisin avait le score le plus élevé, il devenait défecteur. Si un coopérateur gagnait, il adoptait la coopération.

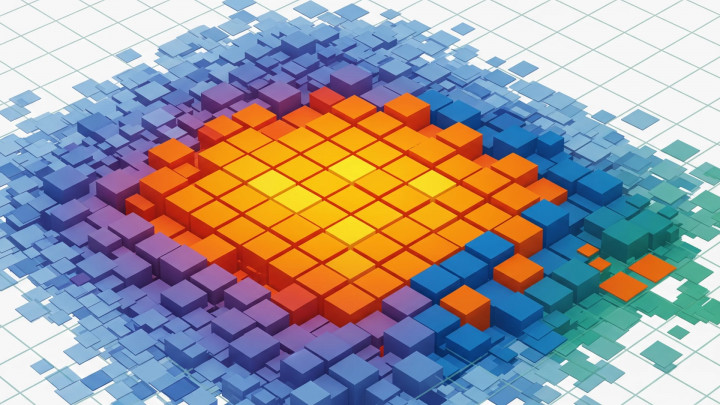

Les résultats de leurs simulations étaient stupéfiants. Dans les modèles bien mélangés, lorsque la récompense pour la défection était suffisamment élevée, les défecteurs anéantissaient inévitablement les coopérateurs. Sur la grille spatiale, cependant, une dynamique complètement différente est apparue. Les coopérateurs étaient capables de former des grappes, créant des « îlots » stables de soutien mutuel.

Alors que les coopérateurs en bordure de ces grappes étaient vulnérables aux défecteurs voisins, ceux à l'intérieur de la grappe se retrouvaient dans un refuge protégé. Ils interagissaient exclusivement avec d'autres coopérateurs, obtenant constamment des scores élevés et se renforçant mutuellement. Les défecteurs ne pouvaient tout simplement pas pénétrer au cœur de ces blocs coopératifs. Le résultat était un paysage dynamique et en constante évolution où des îlots de bienveillance survivaient et prospéraient dans un océan d'égoïsme.

La leçon était claire : la structure sociale elle-même peut être un moteur de coopération. La coopération n'a pas besoin de gagner globalement ; il lui suffit de réussir localement.

Des grilles aux réseaux sociaux : le principe à l'ère numérique

Le modèle de Nowak et May de 1992 est plus pertinent que jamais aujourd'hui. Au XXIe siècle, le concept de « voisin spatial » n'est plus principalement une question de proximité physique. Nos voisins sont nos amis Facebook, nos abonnés Twitter, nos relations LinkedIn, les membres de nos serveurs Discord ou la communauté d'un subreddit spécifique. Nos vies sont tissées dans des réseaux numériques complexes qui fournissent le terrain idéal pour que le principe de réciprocité en réseau puisse opérer, avec tous ses avantages et ses inconvénients.

Internet regorge d'exemples positifs de la réciprocité en réseau en action. Pensez simplement à :

- Communautés open-source (ex. : Linux, Python) : Des milliers de programmeurs du monde entier collaborent pour créer gratuitement des logiciels complexes. Ils forment un réseau fermé et solidaire où la coopération et le partage de connaissances sont la norme.

- Groupes de soutien en ligne : Les forums pour les personnes luttant contre la maladie, faisant le deuil d'un proche ou élevant de jeunes enfants sont des grappes protégées où l'empathie et l'aide mutuelle sont les principes directeurs. Les membres se protègent mutuellement du jugement du monde extérieur.

- Wikipédia : Un réseau mondial de contributeurs travaille vers un objectif commun, maintenant des normes internes strictes et un contrôle de la qualité pour protéger le projet du vandalisme (des « défecteurs »).

Ces communautés sont les « îlots de bienveillance » de l'espace numérique, capables de créer une immense valeur sous la protection de leur structure de réseau. Les algorithmes qui connectent les personnes ayant des intérêts similaires amplifient souvent cet effet de grappe, intentionnellement ou non.

Mais ce mécanisme de regroupement, qui protège si efficacement la coopération, est une arme à double tranchant. Malheureusement, le principe lui-même est entièrement neutre. Le même principe qui protège la coopération peut aussi ancrer la désinformation et les idéologies extrémistes. La recherche moderne, en particulier en science des réseaux et en sciences sociales computationnelles, met de plus en plus en évidence ce côté sombre de la structure des réseaux :

- Chambres d'écho : Lorsque les personnes d'un réseau interagissent presque exclusivement avec des individus partageant les mêmes idées, une grappe informationnelle fermée se forme. Dans cet environnement, les croyances existantes sont constamment renforcées, tandis que les points de vue opposés — l'information « défectrice », du point de vue du système — sont efficacement filtrés.

- Polarisation : La communication entre deux grappes aux opinions opposées peut être presque entièrement rompue. La coopération au sein du groupe (le renforcement des opinions de chacun) est maximisée, tandis que l'interaction entre les groupes devient hostile. La structure du réseau contribue ainsi à creuser les divisions sociales.

Ce phénomène explique pourquoi il peut sembler presque impossible de persuader quelqu'un avec des faits lors d'un débat en ligne. Vous ne débattez pas seulement avec une personne ; vous vous opposez à toute une grappe de réseau, soudée et qui s'autoprotege.

Conclusion : l'arme à double tranchant des réseaux

L'intuition de Nowak et May, vieille de plus de 30 ans, reste fondamentale. Ils ont montré que le destin de la coopération ne se décide pas dans une seule bataille mondiale, mais qu'il est le résultat émergent d'innombrables interactions locales. La structure de nos connexions — à qui nous parlons et de qui nous apprenons — est tout aussi importante que les règles de comportement que nous suivons.

À l'ère numérique, cette prise de conscience porte un double message. Nos réseaux peuvent offrir un sanctuaire à la coopération, permettant à des communautés solidaires et créatives de s'épanouir. Pourtant, cette même force de regroupement peut aussi nous isoler les uns des autres, renforçant nos idées fausses les plus néfastes. L'un des plus grands défis du XXIe siècle n'est pas seulement de savoir comment coopérer au sein de nos propres groupes, mais aussi comment construire des ponts entre ces îlots de plus en plus éloignés.