Le Paradoxe de la Prospérité : Les temps prospères engendrent-ils des peuples faibles ?

Une anecdote populaire suggère que la prospérité peut un jour se retourner contre elle-même : les temps difficiles forgent des hommes forts, les hommes forts créent des temps prospères, les temps prospères créent des hommes faibles, et les hommes faibles créent des temps difficiles. Cette idée est souvent citée dans les débats sur l'essor et le déclin des grandes civilisations. Pourtant, cela soulève une question : quelle est l'universalité de cette « loi », et où se situe la frontière entre la perspicacité historique et l'exagération rhétorique ?

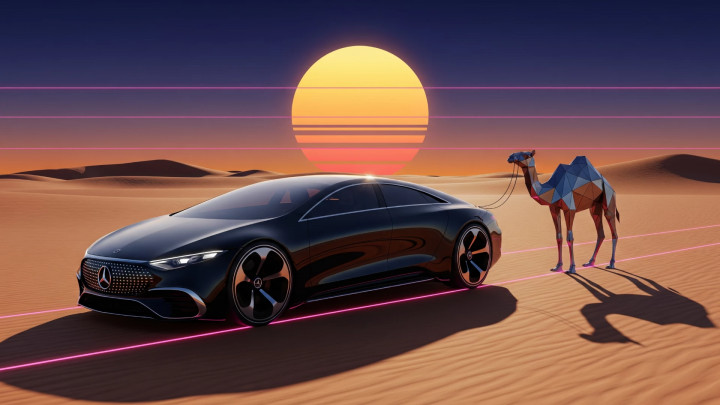

« Mon grand-père montait un chameau, mon père montait un chameau, je conduis une Mercedes, mon fils conduit un Land Rover, son fils conduira un Land Rover, mais son fils à lui devra monter un chameau… »

« Pourquoi cela ? »

« Les temps difficiles forgent des hommes forts. Les hommes forts créent des temps faciles. Les temps faciles créent des hommes faibles. Les hommes faibles créent des temps difficiles. Beaucoup ne le comprendront pas, mais nous devons élever des gens capables de créer et de se battre — pas seulement de consommer. »

Cette citation, souvent attribuée au cheikh Rashid ben Saeed Al Maktoum, l'architecte moderne de Dubaï (bien que sa source exacte et sa formulation littérale soient difficiles à vérifier, le sentiment s'aligne parfaitement avec son expérience de vie et sa vision), saisit avec une précision chirurgicale l'un des paradoxes les plus troublants de l'histoire humaine. Cette phrase vient d'un dirigeant qui a personnellement vu un port de pêcheurs de perles du désert se transformer en l'une des métropoles les plus riches du monde. Mais est-ce simplement un avertissement dramatique, ou s'agit-il d'une loi d'airain régissant l'essor et le déclin des civilisations ? Dans cet article, nous explorerons cette idée à travers les prismes de l'histoire, de la sociologie et de la philosophie.

L'anatomie du cycle

Avant d'approfondir, il convient de décomposer la logique de ce modèle. Le concept décrit un cycle auto-entretenu en quatre phases :

- Temps difficiles → Peuples forts : La pénurie, la lutte constante pour la survie et les menaces extérieures forgent des générations résilientes, ingénieuses, disciplinées et très motivées. Elles n'ont pas le choix : leur succès est synonyme de survie. Ce sont les « guerriers » capables de créer de la valeur et de la stabilité à partir de rien.

- Peuples forts → Temps prospères : Cette génération endurcie, par le travail acharné, le sacrifice et des décisions sages, bâtit une société prospère. Elle instaure la paix, la sécurité et le bien-être économique dans lesquels les générations futures peuvent grandir.

- Temps prospères → Peuples faibles : La génération née dans une prospérité établie a tendance à la considérer comme acquise. N'ayant jamais eu à se battre pour l'obtenir, elle n'en comprend pas la vraie valeur. Le confort la rend complaisante, et un sentiment constant de sécurité diminue son appétit pour le risque et ses compétences en résolution de problèmes. Elle est plus encline à consommer la richesse de ses prédécesseurs qu'à la faire fructifier. C'est elle qui voit la prospérité comme un dû, quelque chose dont il faut jouir plutôt que de le recréer.

- Peuples faibles → Temps difficiles : Lorsque de nouveaux défis sérieux surviennent (une crise économique, une guerre, une catastrophe naturelle), cette génération non préparée et complaisante est incapable d'y répondre efficacement. Elle prend de mauvaises décisions et manque de la persévérance et de l'abnégation nécessaires, ce qui conduit finalement au déclin et à l'effondrement du système dont elle a hérité. La boucle est bouclée, et les temps difficiles reviennent.

Échos de l'histoire : Où avons-nous observé ce schéma ?

Ce modèle n'est pas qu'un simple exercice théorique. L'histoire regorge d'exemples qui présentent une ressemblance frappante avec ce cycle.

- La chute de l'Empire romain : Le cas classique. La jeune République romaine a été bâtie par des citoyens-soldats-paysans robustes (« peuples forts »). Grâce à leurs conquêtes, ils ont créé une richesse et une paix inimaginables (la Pax Romana — les « temps prospères »). Des siècles plus tard, l'élite romaine vivait dans la décadence et le luxe, tandis que les masses urbaines étaient apaisées par des distributions gratuites de blé et des jeux spectaculaires (panem et circenses). La société a perdu sa force intérieure et l'empire, dirigé par des « peuples faibles », n'a pas pu résister aux crises internes et aux invasions barbares. Bien sûr, les raisons de son déclin étaient plus complexes — des facteurs économiques, militaires et administratifs ont tous joué un rôle — mais le schéma n'en reste pas moins reconnaissable.

- Ibn Khaldoun et la loi du désert : Personne n'a peut-être articulé ce cycle de manière plus scientifique que le polymathe arabe du XIVe siècle, Ibn Khaldoun. Il a introduit le concept d'asabiyyah, qui signifie la cohésion de groupe, la solidarité sociale et un sentiment d'objectif commun. Il soutenait que les tribus nomades du désert (vivant dans des « temps difficiles ») possèdent une asabiyyah extrêmement forte. Cela leur permet de conquérir une civilisation urbaine affaiblie. Cependant, une fois qu'elles adoptent un mode de vie confortable, leur asabiyyah s'érode en quelques générations, et elles sont à leur tour soumises par un nouveau groupe, plus fort.

Une tradition de la pensée cyclique

Derrière la sagesse de cette citation se cache une longue tradition philosophique qui examine la répétition de l'histoire et les cycles de vie des civilisations. De nombreux grands penseurs ont conclu que l'histoire ne progresse pas en ligne droite.

- Oswald Spengler, dans son ouvrage du début du XXe siècle Le Déclin de l'Occident, comparait les cultures à des organismes vivants qui naissent, mûrissent, vieillissent et meurent. Il soutenait que la civilisation occidentale était entrée dans sa phase finale de déclin, caractérisée par le matérialisme et le vide spirituel.

- L'historien britannique Arnold J. Toynbee expliquait le destin des civilisations par sa théorie du « défi et de la réponse ». La clé de l'ascension est de répondre avec succès aux défis, tandis que la chute survient lorsqu'une élite créatrice perd sa vigueur et ne peut plus faire face aux nouveaux problèmes.

- Peter Turchin, le père de la « cliodynamique » moderne, utilise des modèles mathématiques pour étudier l'histoire. Sa théorie suggère que de longues périodes de paix (« temps prospères ») conduisent à une surproduction des élites et à une inégalité sociale croissante, ce qui entraîne finalement des conflits internes et une instabilité politique (« temps difficiles »).

L'histoire boucle-t-elle vraiment la boucle ?

Au cours des dernières décennies, les sciences sociales ont tenté de saisir les changements cycliques des civilisations à l'aide de données. Peter Turchin et ses collègues, par exemple, ont analysé des siècles de données sur la population, la surproduction des élites et les conflits internes dans leurs modèles « cliodynamiques ». Leurs conclusions suggèrent que pendant les périodes de paix et de prospérité, le nombre d'élites croît plus vite que les opportunités économiques, ce qui entraîne une augmentation des tensions sociales et, à terme, des crises.

Cependant, d'autres indicateurs brossent un tableau plus nuancé. Les recherches de Steven Pinker montrent que les tendances à long terme — telles que les taux de violence, les décès liés à la guerre, la mortalité infantile et l'extrême pauvreté — ont considérablement diminué au cours des deux derniers siècles. La tension entre ces deux perspectives souligne que l'histoire ne suit pas un modèle unique. Si certaines sociétés peuvent en effet vaciller à une époque d'abondance, l'humanité dans son ensemble continue d'apprendre et de progresser. Cela pourrait suggérer que le « cycle » n'est pas un cercle parfait, mais plutôt une spirale.

Le cycle peut-il être brisé ? Les contre-arguments

Naturellement, la vision cyclique de l'histoire a ses détracteurs, en particulier parmi ceux qui croient que l'humanité est capable d'apprentissage collectif et de progrès. Beaucoup soutiennent que l'histoire n'est pas un cycle déterministe.

- Les Lumières et le progrès linéaire : Les penseurs du XVIIIe siècle, comme Condorcet, croyaient que grâce à la raison humaine et à la science, l'humanité progressait constamment vers un état meilleur et plus développé. Selon cette vision, l'histoire est une trajectoire ascendante, pas un cercle vicieux.

- Le scepticisme de l'historiographie moderne : La plupart des historiens contemporains se méfient des grandes théories englobantes. Ils soutiennent que de tels modèles simplifient à l'excès une réalité complexe, ignorent le rôle du hasard et sous-estiment le pouvoir de l'action humaine dans la formation de notre destin.

- Steven Pinker et l'optimisme fondé sur les faits : Le psychologue de Harvard utilise des données pour affirmer que, malgré les prédictions pessimistes, le monde devient un endroit meilleur selon de nombreux indicateurs (violence, pauvreté, maladies). Cette perspective suggère que nous sommes capables d'apprendre de nos erreurs passées et d'éviter consciemment le déclin.

La question reste ouverte

Pour en revenir à la citation du cheikh Rashid, nous devons reconnaître que sa puissance ne réside pas dans sa précision scientifique, mais dans sa profondeur métaphorique. Le destin des civilisations n'est peut-être pas un cycle implacable fonctionnant avec une logique d'airain. Mais l'avertissement — que le confort peut nous affaiblir, et que la prospérité peut nous faire oublier les vertus mêmes (la persévérance, l'humilité, le sacrifice) qui l'ont rendue possible — reste plus que jamais d'actualité.

Peut-être la plus grande question que nous puissions nous poser dans la paix et l'abondance relatives du XXIe siècle est la suivante : nous sommes les enfants de l'époque la plus confortable de l'histoire, les descendants des « temps prospères ». Serons-nous capables de briser ce schéma ? Pouvons-nous utiliser notre prospérité pour devenir non pas plus faibles, mais plus sages et mieux préparés ?

Ou bien la roue de l'histoire tourne-t-elle vraiment inexorablement — et nos petits-enfants devront-ils réapprendre à monter des chameaux ? Peut-être que, pour la première fois, l'humanité parviendra à briser le cycle, transformant la prospérité non pas en faiblesse, mais en sagesse durable.