El ejecutor altruista: ¿Por qué pagamos para castigar a otros?

Seguro que conoces esa sensación. Alguien se cuela descaradamente delante de ti en la fila, habla a gritos por el móvil en el vagón silencioso o simplemente no pone de su parte en un trabajo en equipo. Aunque sus acciones puede que no te perjudiquen directamente, la sangre te hierve. Sientes un impulso poderoso de enfrentarte a esa persona, incluso si eso te pone en una situación incómoda. Esta indignación profunda, nacida de un sentido de la justicia, es más que una simple molestia pasajera. Es uno de los motores más potentes, misteriosos y controvertidos de la cooperación humana: el castigo altruista.

Los mecanismos que hemos analizado hasta ahora —las diversas formas de reciprocidad y las estructuras de red— han demostrado cómo la cooperación puede surgir y mantenerse con la esperanza de beneficios futuros o al amparo de una comunidad. Pero ¿qué ocurre en grupos más grandes y anónimos, donde la reputación importa menos y las probabilidades de futuros encuentros son escasas? En estas situaciones, prospera el problema del polizón: la tentación de disfrutar de los beneficios de un bien público sin contribuir a él.

¿Cómo combaten las sociedades esta fuerza increíblemente corrosiva? Los revolucionarios experimentos de los economistas suizos Ernst Fehr y Simon Gächter ofrecieron una respuesta sorprendente: estamos dispuestos a hacer sacrificios personales para castigar a los egoístas, incluso cuando no obtenemos ningún beneficio material directo por hacerlo.

El experimento social que reveló el egoísmo: el juego de los bienes públicos

La genialidad de Fehr y Gächter residió en su capacidad para modelar el dilema del polizón en un entorno de laboratorio mediante un sencillo ejercicio llamado el juego de los bienes públicos. La configuración es la siguiente:

- Un grupo de cuatro desconocidos recibe 20 unidades monetarias cada uno.

- En cada ronda, cada jugador decide en secreto cuántas de sus 20 unidades aporta a un «fondo común».

- Al final de la ronda, el experimentador multiplica la cantidad total del fondo (por ejemplo, por 1,6) y luego divide la suma a partes iguales entre los cuatro jugadores, sin importar cuánto haya contribuido cada uno individualmente.

La lógica es clara: el mejor resultado para el grupo es que todos aporten sus 20 unidades, ya que esto maximiza el beneficio colectivo. Para el individuo, sin embargo, la estrategia más tentadora es la del polizón: no contribuir nada, pero aun así recibir una parte de las contribuciones multiplicadas de los demás. La primera fase de los experimentos arrojó un resultado deprimente pero predecible: tras solo unas pocas rondas, la confianza se evaporó y las contribuciones cayeron en picado hasta casi cero. La cooperación se derrumbó.

El giro argumental: el poder de castigar

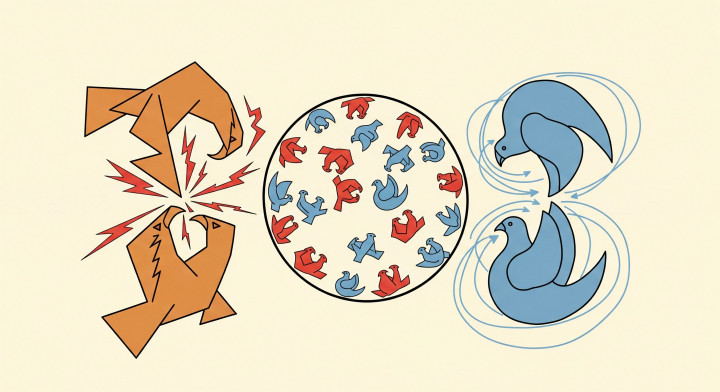

Luego vino la segunda fase del experimento, la que lo cambió todo. A los jugadores se les dio una nueva opción: al final de cada ronda, después de ver las contribuciones de todos, podían gastar su propio dinero para castigar a otros. Por cada unidad monetaria que un jugador gastaba en castigar, se restaban tres unidades de las ganancias del jugador castigado.

Desde un punto de vista económico clásico, esta decisión parece puramente irracional. ¿Por qué pagarías para perjudicar a un extraño al que nunca volverás a ver, especialmente cuando su castigo no te proporciona ningún beneficio económico?

El resultado fue drástico. Los jugadores utilizaron la opción de castigo de forma generalizada. Empezaron a penalizar duramente a quienes contribuían menos que la media del grupo, especialmente a los polizones totales. El efecto fue inmediato: por temor al castigo, el nivel de cooperación se disparó y se mantuvo alto durante el resto del experimento. Los participantes habían mantenido voluntariamente un costoso sistema de coacción, salvando el bien público del colapso total.

¿Por qué el castigo es «altruista»?

El fenómeno se denomina castigo altruista porque el acto de castigar es desinteresado desde la perspectiva del grupo. Quien castiga incurre en un coste personal (perder el dinero gastado en el castigo) para penalizar a quien infringe la norma. De este acto, no recibe ningún beneficio personal directo. El beneficio revierte en el grupo en su conjunto: el efecto disuasorio del castigo estabiliza la norma cooperativa, y en rondas futuras, todos (incluido quien castiga) se benefician del mayor nivel de cooperación. Por lo tanto, quien castiga hace un sacrificio individual por el bien común.

La evolución de la justicia y su doble filo

Pero ¿qué impulsa este comportamiento? Las investigaciones sugieren que la clave reside en nuestras emociones profundamente arraigadas. Cuando presenciamos una injusticia o la violación de una norma social, los centros de recompensa de nuestro cerebro se activan si se nos da la oportunidad de castigar al infractor. Impartir castigo sienta bien; satisface nuestro sentido de la justicia. Es probable que los primeros grupos humanos que contaban con estos «ejecutores altruistas» fueran mucho más eficaces a la hora de mantener el orden interno y la cooperación, lo que les dio una ventaja evolutiva sobre los grupos compuestos únicamente por individuos egoístas.

Este mecanismo es una piedra angular de las sociedades modernas. Cuando pagamos impuestos, financiamos colectivamente a la policía y al sistema judicial; esta es una forma institucionalizada del mismo fenómeno. Pero también opera constantemente en nuestra vida diaria: la desaprobación social, los cotilleos, la humillación pública e incluso ciertos aspectos de fenómenos modernos como la «cultura de la cancelación» pueden interpretarse como manifestaciones del castigo altruista.

Sin embargo, es crucial reconocer que este mecanismo es un arma de doble filo. La misma fuerza que defiende una norma justa y cooperativa puede usarse para imponer una arbitraria, excluyente u opresiva. La presión de grupo, la exigencia de conformidad y el castigo a los «disidentes» se alimentan de este mismo instinto. El mecanismo en sí es neutro; que su poder sea constructivo o destructivo depende enteramente de la calidad moral de la norma a la que sirve.

Conclusión: el firme guardián de la cooperación

El descubrimiento del castigo altruista reveló que la cooperación humana no se basa únicamente en el interés propio calculado o en ventajas estructurales pasivas. Poseemos un instinto proactivo y cargado de emoción que nos impulsa a vigilar las normas de nuestra comunidad y a castigar a quienes las violan, incluso con un coste personal. Esta tendencia, aunque a veces pueda parecer irracional y costosa, es en realidad uno de los factores más críticos que nos permite confiar y cooperar en grandes grupos de extraños. Es el guardián firme, pero a veces ciego, de la cooperación, sin el cual nuestras sociedades serían mucho más frágiles.