Почему мы говорим «да», когда думаем «нет»

Представьте себе: вы находитесь в комнате с восемью другими людьми и участвуете в простом тесте на восприятие. Задача проста: определить, какая из трех линий справа имеет ту же длину, что и эталонная линия слева. Вы смотрите на них, и ответ кажется очевидным, как дважды два. Вы абсолютно уверены.

Затем другие начинают отвечать, один за другим, вслух. Первый человек дает заведомо неверный ответ. «Странно, — думаете вы, — может, у него что-то со зрением». Затем второй человек дает тот же неправильный ответ. И третий, и четвертый, и все остальные. К тому времени, как доходит ваша очередь, все в комнате единогласно утверждают то, что вашим собственным глазам кажется очевидно ложным. Что вы сделаете? Будете придерживаться того, что видите, или подчинитесь мнению группы?

Именно эта дилемма лежала в основе захватывающей серии экспериментов, проведенных в 1950-х годах Соломоном Ашем, пионером социальной психологии. Вопрос, который он поставил, вечен: может ли групповое давление пересилить наше собственное ясное восприятие? Ответ оказался гораздо более тревожным, чем можно было предположить.

Безобидный тест на зрение

Эксперимент Аша был гениален в своей простоте. Он говорил участникам (студентам университета), что они принимают участие в тесте на зрение. Он показывал им линии, как описано выше, и они должны были озвучить свой ответ.

Однако загвоздка заключалась в том, что в каждой группе был только один настоящий, «наивный» испытуемый. Остальные были подставными участниками — актерами, работавшими на Аша по заранее определенному сценарию. Ничего не подозревающего участника намеренно сажали так, чтобы он отвечал одним из последних, заставляя его сначала выслушать единодушные (и намеренно неверные) мнения остальных.

Эксперимент состоял из 18 раундов, или «испытаний», в каждом из которых использовался новый набор линий. В первых нескольких испытаниях все давали правильный ответ, чтобы вызвать доверие и сделать ситуацию правдоподобной. Но затем, в 12 из 18 «критических испытаний», все подставные участники давали один и тот же, вопиюще неверный ответ.

Моменты внутреннего конфликта

Можно почти представить себе растерянность на лице испытуемого. После первого неверного ответа он мог улыбнуться, подумав, что кто-то шутит. Ко второму ответу на лбу появлялась морщинка. После третьего и четвертого его первоначальная уверенность испарялась, сменяясь тревогой и сомнением. «Со мной что-то не так? Я неправильно вижу угол? Может, я чего-то не понимаю?»

Участники начинали ерзать, бормотать что-то себе под нос или нервно смеяться. Дилемма в комнате становилась осязаемой: довериться собственным чувствам и рискнуть показаться глупцом, или довериться группе и отрицать то, что видишь своими глазами?

Шокирующие результаты в цифрах

Результаты Аша по сей день остаются краеугольным камнем социальной психологии, поскольку они пролили свет на глубинную человеческую склонность.

- 75% участников хотя бы раз поддались групповому давлению, дав заведомо неправильный ответ.

- В целом по всем критическим испытаниям, 37% всех ответов были конформными, то есть совпадали с неверным ответом группы.

- Для сравнения, в контрольной группе, где участники давали ответы в частном порядке без группового давления, уровень ошибок составлял менее 1%.

Эта разительная разница доказала, что причиной резкого роста ошибок была не сложность задачи, а исключительно давление со стороны группы.

Почему? Психология конформизма

Но почему люди так поступали? В интервью после эксперимента Аш выделил две основные причины:

- Нормативный конформизм (желание соответствовать): Большинство участников, давших неверный ответ, знали, что группа ошибается. Они все равно подчинялись, потому что боялись отвержения, насмешек или того, что их сочтут «смутьянами». Они не хотели «раскачивать лодку». Это до боли человеческое желание принадлежать к группе оказалось сильнее их приверженности истине.

- Информационный конформизм (поиск правильного ответа): Меньшая группа участников искренне начинала сомневаться в собственном суждении. Они думали: «Если все эти люди видят одно и то же, значит, это я ошибаюсь». В этом случае человек рассматривает группу как более надежный источник информации, чем собственные чувства, особенно в неоднозначной ситуации (которую и создало единодушие группы).

Но давайте сделаем шаг назад. Почему это стремление соответствовать и принимать мнение группы так сильно? Ответ кроется глубоко в нашем эволюционном прошлом. На протяжении тысячелетий выживание человека зависело от группы.

- Стадный инстинкт как стратегия выживания: Одинокий древний человек был легкой добычей для хищников и беззащитен перед стихией. Группа означала защиту, безопасность и более эффективную добычу ресурсов. Человек, изгнанный из группы, по сути, получал смертный приговор. Этот жестокий избирательный прессинг встроил в нашу ДНК базовую потребность в принадлежности. Наш мозг эволюционировал так, чтобы воспринимать социальное отвержение как реальную физическую угрозу. Когда участник эксперимента шел против группы, центры тревоги в его мозге могли активироваться так же, как и перед лицом реальной опасности.

- Мудрость толпы (или вера в нее): В среде наших предков групповой консенсус часто нес в себе жизненно важную информацию. Если все члены племени внезапно начинали бежать в одном направлении, умным решением было не останавливаться и искать льва, а бежать вместе с ними. Те, кто колебался, не передавали свои гены. Это древний механизм «информационного конформизма»: мнение группы служит быстрым, эффективным и обычно надежным коротким путем (эвристикой) для понимания мира.

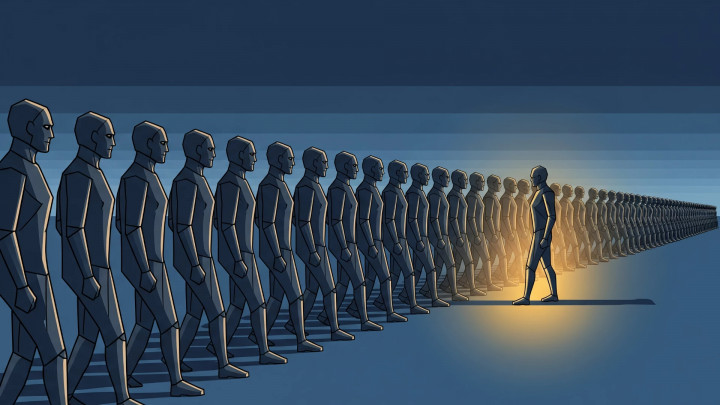

Таким образом, поведение, наблюдаемое в эксперименте Аша, — это не просто признак сиюминутной слабости. Это эволюционное эхо — глубокий, древний инстинкт выживания, резонирующий в стерильных стенах современной психологической лаборатории.

Проблеск надежды: достаточно одного союзника

Аш на этом не остановился. Он провел множество вариаций эксперимента, которые принесли, возможно, еще более важные уроки. Самый мощный результат был получен, когда он ввел в группу подставных участников «союзника» — еще одного человека, который последовательно давал правильный ответ.

Результат? Уровень конформизма рухнул почти на 75%! Достаточно было одного человека, чтобы подтвердить собственное восприятие участника, и он находил в себе смелость отстаивать свою правду. Это показывает, что социальная поддержка — невероятно мощное противоядие от группового давления.

Наследие эксперимента Аша: почему это важно сегодня

Эксперимент 1950-х годов об оценке длины линий может показаться далеким, но его уроки актуальны как никогда. Только подумайте о:

- Совещаниях на работе: как часто мы киваем в знак согласия с плохой идеей просто потому, что ее поддерживают начальник и большинство?

- Круге общения: осмеливаемся ли мы высказаться, когда наши друзья несправедливо кого-то критикуют?

- Социальных сетях: сколько людей следуют тренду или делятся мнением без критического осмысления, просто потому что «все так делают»?

- Истории: эксперимент помогает нам понять, как могли возникать социальные явления, когда целые народы следовали заведомо ошибочным или аморальным идеологиям.

Отголоски эксперимента: сторонники и критики

Как и любое знаковое научное исследование, эксперимент Аша о конформизме обсуждался и анализировался сторонниками и критиками, которые сформировали наше понимание его результатов.

Сторонники

Подавляющее большинство социальных психологов по-прежнему считают работу Аша фундаментальной. Их главный аргумент заключается в том, что эксперимент элегантно и неопровержимо продемонстрировал силу социального давления в контролируемых лабораторных условиях. Он показал, что групповое влияние — это не просто абстрактное понятие, а измеримая и мощная сила, способная пересилить даже базовое сенсорное восприятие. Результаты Аша проложили путь для других чрезвычайно влиятельных исследований, таких как эксперименты Стэнли Милгрэма о подчинении авторитету (Милгрэм был учеником Аша).

Критические голоса

Однако за десятилетия появилось несколько критических замечаний, которые добавляют нюансов в интерпретацию результатов.

- Искусственные условия (низкая экологическая валидность): Самая распространенная критика заключается в том, что лабораторные условия были слишком искусственными. В реальной жизни мы редко оцениваем длину линий с группой незнакомцев. Ставки были невероятно низки — за ошибку не было никаких реальных последствий. Критики утверждают, что люди могут не так легко отказываться от своих убеждений, когда речь идет о важном моральном или личном вопросе.

- Культурный и исторический контекст: Эксперименты проводились в Америке 1950-х годов, в эпоху, характеризующуюся паранойей времен холодной войны и сильной культурой социального конформизма (эпоха маккартизма). Повторения исследования в других культурах (особенно в более индивидуалистических западных обществах) часто показывали более низкие уровни конформизма. И наоборот, исследования в более коллективистских культурах (например, в Азии) обычно выявляли более высокие показатели. Это говорит о том, что степень, в которой люди поддаются групповому давлению, сильно зависит от культуры.

- Чрезмерный акцент на конформизме: Некоторые критики утверждают, что Аш и его последователи слишком много внимания уделяли конформизму, а не сопротивлению. Не будем забывать, что почти две трети (63%) всех ответов в критических испытаниях были даны вопреки мнению группы! Можно было бы интерпретировать результаты как свидетельство поразительной силы человеческой независимости и целостности. Сам Аш, по сообщениям, был удивлен тем, как много людей смогли оказать сопротивление.

Эта критика не обесценивает фундаментальной важности эксперимента, но напоминает нам, что человеческое поведение невероятно сложно, и мы всегда должны учитывать ситуационные, культурные и индивидуальные факторы.

Заключение

Эксперимент Соломона Аша не доказывает, что люди слабовольны. Скорее, он показывает, что мы — глубоко социальные существа, чье восприятие реальности сильно зависит от окружающих. Но он также напоминает нам о важности смелости — смелости, необходимой, чтобы сказать: «Возможно, я один так думаю, но правильный ответ — линия B».

И не будем забывать о 25% — участниках, которые ни разу, ни единого раза не поддались давлению. Они являются доказательством того, что автономия и целостность возможны даже перед лицом подавляющего давления.