Inseln der Güte: Wie Kooperation in einem Meer von Egoismus überlebt

Haben Sie sich jemals gefragt, warum Sie trotz des Egoismus und der Konflikte, die Nachrichten und soziale Medien zu beherrschen scheinen, in Ihrem unmittelbaren Umfeld – in Familie, Freundes- und Kollegenkreis – immer noch funktionierende Kooperation erleben? Dieses Paradoxon führt uns zu einem der faszinierendsten Rätsel in der Evolution der Kooperation.

Klassische Modelle stellen sich die Gesellschaft oft als einen großen, „gut durchmischten“ Pool vor, in dem jeder mit jedem interagieren kann. Unter diesen Bedingungen kann sich eine egoistische, betrügerische Strategie wie ein Lauffeuer ausbreiten. Aber was, wenn die Realität anders ist? Was, wenn gerade die Struktur der Gesellschaft, das komplexe Netz unserer Beziehungen, einen eigenen Schutz für die Kooperation bietet?

Die Arbeiten von Robert Axelrod und später von Martin Nowak und Karl Sigmund revolutionierten unser Denken über Kooperation, indem sie die Macht der direkten und indirekten Reziprozität aufzeigten. Doch selbst diese Modelle beruhten oft auf der Vereinfachung, dass die Population „gut durchmischt“ sei, was bedeutet, dass jeder die gleiche Chance hatte, auf jeden anderen zu treffen. In Wirklichkeit sieht unser Leben nicht so aus. Wir leben in strukturierten Netzwerken: Wir haben Nachbarn, Kollegen und Freunde, und die große Mehrheit unserer Interaktionen findet mit ihnen statt.

Diese entscheidende Erkenntnis stand im Mittelpunkt eines bahnbrechenden Artikels, den Martin Nowak und der renommierte theoretische Biologe Robert May 1992 in Nature veröffentlichten. Ihre Arbeit begründete die Theorie der Netzwerk- oder räumlichen Reziprozität und zeigte, dass Kooperation, um zu überleben, nicht die ganze Welt auf einmal erobern muss. Sie muss nur eine kleine, geschützte Nische finden, um Fuß zu fassen.

Die revolutionäre Erkenntnis: Kooperation auf einem Schachbrett

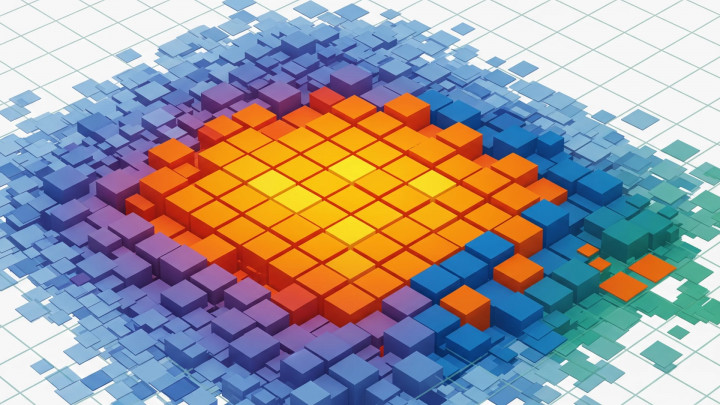

Das Modell von Nowak und May war brillant einfach. Anstatt eine chaotische, gut durchmischte Population zu untersuchen, schufen sie ein einfaches Gitter, ähnlich einem Schachbrett. Jedes Feld repräsentierte einen Spieler, der eine von zwei Strategien annehmen konnte: Kooperierender oder Defektor. Der Clou lag in den Regeln:

- Lokale Interaktionen: Die Spieler spielten nicht mit jedem. Sie interagierten ausschließlich mit ihren unmittelbaren Nachbarn (den acht sie umgebenden Feldern).

- Lokaler Erfolg: Am Ende jeder Runde wurden die Punktzahlen der Spieler basierend auf diesen lokalen Interaktionen zusammengezählt.

- Anpassung: Für die nächste Runde übernahm jeder Spieler die Strategie des erfolgreichsten Individuums in seiner lokalen Nachbarschaft (einschließlich sich selbst). Wenn ein benachbarter Defektor die höchste Punktzahl hatte, wurde er zum Defektor. Wenn ein Kooperierender gewann, übernahm er die kooperative Strategie.

Die Ergebnisse ihrer Simulationen waren verblüffend. In gut durchmischten Modellen rotteten Defektoren die Kooperierenden unweigerlich aus, wenn die Belohnung für die Defektion hoch genug war. Auf dem räumlichen Gitter jedoch entstand eine völlig andere Dynamik. Kooperierende konnten Cluster bilden und so stabile „Inseln“ gegenseitiger Unterstützung schaffen.

Während Kooperierende am Rande dieser Cluster anfällig für benachbarte Defektoren waren, befanden sich jene im Inneren des Clusters in einem geschützten Hafen. Sie interagierten ausschließlich mit anderen Kooperierenden, erzielten durchweg hohe Punktzahlen und bestärkten sich gegenseitig. Defektoren konnten einfach nicht in das Herz dieser kooperativen Blöcke vordringen. Das Ergebnis war eine dynamische, sich ständig verändernde Landschaft, in der Inseln der Güte in einem Meer von Egoismus überlebten und gediehen.

Die Lektion war klar: Die soziale Struktur selbst kann ein Motor der Kooperation sein. Kooperation muss nicht global gewinnen; sie muss nur lokal erfolgreich sein.

Von Gittern zu sozialen Netzwerken: Das Prinzip im digitalen Zeitalter

Das Modell von Nowak und May aus dem Jahr 1992 ist heute relevanter denn je. Im 21. Jahrhundert geht es bei dem Konzept eines „räumlichen Nachbarn“ nicht mehr primär um physische Nähe. Unsere Nachbarn sind unsere Facebook-Freunde, unsere Twitter-Follower, unsere LinkedIn-Kontakte, die Mitglieder unserer Discord-Server oder die Community eines bestimmten Subreddits. Unser Leben ist in komplexe digitale Netzwerke verwoben, die das perfekte Terrain für das Prinzip der Netzwerk-Reziprozität bieten – mit all seinen Vor- und Nachteilen.

Das Internet ist voll von positiven Beispielen für gelebte Netzwerk-Reziprozität. Denken Sie nur an:

- Open-Source-Communities (z.B. Linux, Python): Tausende von Programmierern aus aller Welt arbeiten zusammen, um komplexe Software kostenlos zu entwickeln. Sie bilden ein geschlossenes, unterstützendes Netzwerk, in dem Kooperation und Wissensaustausch die Norm sind.

- Online-Selbsthilfegruppen: Foren für Menschen, die gegen Krankheiten kämpfen, einen Verlust betrauern oder kleine Kinder aufziehen, sind geschützte Cluster, in denen Empathie und gegenseitige Hilfe die Leitprinzipien sind. Die Mitglieder schirmen sich gegenseitig vor dem Urteil der Außenwelt ab.

- Wikipedia: Ein globales Netzwerk von Autoren arbeitet auf ein gemeinsames Ziel hin und hält strenge interne Normen und Qualitätskontrollen aufrecht, um das Projekt vor Vandalismus (von den „Defektoren“) zu schützen.

Diese Gemeinschaften sind die „Inseln der Güte“ im digitalen Raum, die in der Lage sind, unter dem Schutz ihrer Netzwerkstruktur einen immensen Wert zu schaffen. Die Algorithmen, die Menschen mit ähnlichen Interessen verbinden, verstärken diesen Cluster-Effekt oft, ob beabsichtigt oder nicht.

Aber dieser Cluster-Mechanismus, der die Kooperation so wirksam schützt, ist ein zweischneidiges Schwert. Leider ist das Prinzip selbst völlig neutral. Dasselbe Prinzip, das Kooperation schützt, kann auch Fehlinformationen und extremistische Ideologien verfestigen. Die moderne Forschung, insbesondere in der Netzwerkwissenschaft und der computergestützten Sozialwissenschaft, beleuchtet zunehmend diese dunkle Seite der Netzwerkstruktur:

- Echokammern: Wenn Menschen in einem Netzwerk fast ausschließlich mit Gleichgesinnten interagieren, bildet sich ein geschlossener Informations-Cluster. In dieser Umgebung werden bestehende Überzeugungen ständig bestärkt, während gegenteilige Ansichten – aus Sicht des Systems die „Defektor“-Informationen – effektiv herausgefiltert werden.

- Polarisierung: Die Kommunikation zwischen zwei Clustern mit gegensätzlichen Ansichten kann fast vollständig zusammenbrechen. Die Kooperation innerhalb der Gruppe (die gegenseitige Bestärkung der Meinungen) wird maximiert, während die Interaktion zwischen den Gruppen feindselig wird. Die Netzwerkstruktur trägt so zur Vertiefung sozialer Gräben bei.

Dieses Phänomen erklärt, warum es fast unmöglich erscheinen kann, jemanden in einer Online-Debatte mit Fakten zu überzeugen. Man streitet nicht nur mit einer Person, sondern gegen einen ganzen, engmaschigen, sich selbst schützenden Netzwerk-Cluster.

Fazit: Das zweischneidige Schwert der Netzwerke

Die Erkenntnis von Nowak und May von vor über 30 Jahren bleibt fundamental. Sie zeigten, dass das Schicksal der Kooperation nicht in einer einzigen globalen Schlacht entschieden wird, sondern das emergente Ergebnis unzähliger lokaler Interaktionen ist. Die Struktur unserer Verbindungen – mit wem wir sprechen und von wem wir lernen – ist genauso wichtig wie die Verhaltensregeln, die wir befolgen.

Im digitalen Zeitalter birgt diese Erkenntnis eine doppelte Botschaft. Unsere Netzwerke können ein Refugium für Kooperation bieten und es unterstützenden und kreativen Gemeinschaften ermöglichen, zu gedeihen. Doch dieselbe Kraft der Clusterbildung kann uns auch voneinander isolieren und unsere schädlichsten Fehlvorstellungen verstärken. Eine der größten Herausforderungen des 21. Jahrhunderts besteht nicht nur darin, herauszufinden, wie wir innerhalb unserer eigenen Gruppen kooperativ sein können, sondern auch darin, Brücken zwischen diesen immer weiter voneinander entfernten Inseln zu bauen.