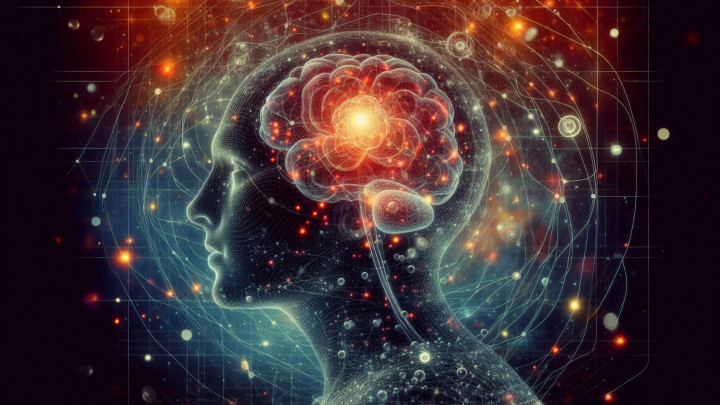

Quantenverschränkung im Gehirn: Eine Verbindung zum Bewusstsein?

In den letzten Jahren ist vermehrt die Frage aufgekommen: Könnte die geheimnisvolle Welt der Quantenphysik die Funktionsweise des menschlichen Gehirns und unseres Bewusstseins beeinflussen? Das Konzept der Quantenverschränkung, bei dem Teilchen auf unheimliche Weise miteinander verbunden sind und interagieren, spaltet die wissenschaftliche Gemeinschaft. Warum ist das von Bedeutung, und geht es um mehr als nur darum, verstehen zu wollen, wie unser Gehirn funktioniert?

Die Beziehung zwischen Quantenphysik und Bewusstsein ist eines der spannendsten und zugleich umstrittensten Themen der modernen Wissenschaft. Die Hypothese, dass Quantenprozesse wie Quantenverschränkung und Quantenüberlagerung eine Rolle in unserem Bewusstsein spielen, wirft die Frage auf, ob die Gehirnfunktion noch komplexer und schwerer zu fassen ist, als bisher angenommen. Aus dieser Perspektive mag das Gehirn in der Tat geheimnisvoll erscheinen, was das Interesse an den Geheimnissen des menschlichen Geistes weiter befeuert.

Quantenüberlagerung

Das Prinzip der Quantenüberlagerung besagt, dass ein Quantensystem, wie z. B. ein Teilchen, gleichzeitig in mehreren Zuständen existieren kann, bis es gemessen wird. Zum Beispiel kann sich ein Elektron an zwei verschiedenen Orten oder in zwei verschiedenen Energiezuständen gleichzeitig befinden, solange keine Messung erfolgt, um die Überlagerung in einen einzigen, bestimmten Zustand zu überführen. Die Überlagerung ist ein grundlegendes Konzept der Quantenmechanik, das sich radikal von der klassischen Physik unterscheidet, in der ein Objekt zu einem bestimmten Zeitpunkt nur in einem bestimmten Zustand existieren kann. Das Phänomen wird oft durch das Gedankenexperiment von Schrödingers Katze veranschaulicht, bei dem die Katze gleichzeitig lebendig und tot ist, bis sie beobachtet wird. Im Quantencomputing ermöglicht die Überlagerung es Quantenbits (Qubits), mehrere mögliche Zustände gleichzeitig darzustellen, was die Rechenleistung exponentiell erhöht.

Die Orch-OR-Theorie

Die Orchestrated Objective Reduction (Orch-OR)-Theorie, die von Roger Penrose und Stuart Hameroff entwickelt wurde, besagt, dass Quantenberechnungen in Mikrotubuli im Gehirn stattfinden. Nach dieser Theorie könnte dies die Grundlage des Bewusstseins sein, da Quantenprozesse komplexe Gehirnfunktionen wie Entscheidungsfindung und Gedächtnis erklären könnten.

Quantenkognition

Ein anderer Ansatz, die Quantenkognition, wendet quantenmechanische Prinzipien an, um kognitive Phänomene zu modellieren, ohne notwendigerweise anzunehmen, dass das Gehirn quantenmechanisch arbeitet. Dieser Ansatz kann helfen, komplexe mentale Prozesse wie Entscheidungsfindung und Gedächtnis mithilfe von Quantenkonzepten wie Überlagerung und Verschränkung als Analogien oder mathematische Rahmen zu verstehen.

Quantenverschränkung und neuronale Synchronisation

Forscher des Trinity College Dublin untersuchten mit einem modifizierten MRT-Gerät Protonenspins im Gehirn und vermuteten, dass diese verschränkt sein könnten. Diese Forschung könnte neue Erkenntnisse über die Mechanismen des Bewusstseins liefern. Einige Wissenschaftler vermuten, dass Quantenverschränkung auf natürliche Weise in Gehirnstrukturen auftreten könnte, insbesondere in den Myelinscheiden von Neuronen, und eine Rolle bei der Synchronisierung neuronaler Aktivitäten spielen könnte, die für verschiedene kognitive Funktionen notwendig sind.

Das Dekohärenzproblem

Ein wichtiger Kritiker der Quanten-Gehirn-Theorien ist Max Tegmark, der argumentiert, dass Quantenzustände im Gehirn viel zu schnell dekohärieren würden (ihre Quantennatur verlieren) – auf Sub-Pikosekunden-Zeitskalen –, um für die neuronale Verarbeitung nützlich zu sein. Die warme, feuchte und verrauschte Umgebung des Gehirns ist nicht förderlich für die Aufrechterhaltung der Quantenkohärenz, anders als kontrollierte Laborbedingungen. Kritiker weisen darauf hin, dass typische Gehirnreaktionen auf Millisekunden-Zeitskalen auftreten, die Billionen Mal langsamer sind als die vorgeschlagenen Quanten-Zeitskalen.

Ein Eckpfeiler der Debatte um die Rolle von Quantenprozessen im Bewusstsein ist, dass, wenn diese Phänomene tatsächlich entscheidend sind, die Mechanismen des Gehirns so komplex werden, dass siliziumbasierte künstliche Intelligenz (KI), die auf binären Berechnungen beruht, viel weniger wahrscheinlich Bewusstsein erlangen würde. Solche KI-Systeme verarbeiten derzeit Daten und treffen Entscheidungen auf der Grundlage binärer Operationen, die sich grundlegend von quantenmechanischen Prinzipien unterscheiden. Wenn Quantenprozesse im Gehirn tatsächlich dominieren, benötigen KI-Forscher möglicherweise ein völlig neues Paradigma, um Bewusstsein zu erreichen.

Quantenverschränkung

Quantenverschränkung ist ein Phänomen in der Quantenmechanik, bei dem zwei oder mehr Teilchen so miteinander verbunden werden, dass die Änderung des Zustands eines Teilchens den/die Zustand/Zustände des/der anderen Teilchens/Teilchen augenblicklich beeinflusst, unabhängig von der Entfernung zwischen ihnen. Dieser verschränkte Zustand ist ein Quantenzustand, in dem die Eigenschaften der Teilchen, wie z. B. Spin oder Polarisation, so miteinander verbunden sind, dass das System als Ganzes beschrieben werden muss, während die einzelnen Teilchen nicht unabhängig voneinander beschrieben werden können. Die Verschränkung kann aufgehoben werden, wenn die Teilchen mit ihrer Umgebung interagieren, ein Prozess, der als Dekohärenz bezeichnet wird. Das Phänomen der Quantenverschränkung ist grundlegend für die Quantenphysik und besonders wichtig in Bereichen wie Quantencomputing und Quantenkryptographie.

Die Verknüpfung von Quantentheorien und Bewusstsein steht jedoch vor zahlreichen wissenschaftlichen Herausforderungen. Wie bereits erwähnt, sind Quantenzustände in biologischen Umgebungen extrem kurzlebig, und der derzeitige wissenschaftliche Konsens deutet darauf hin, dass die Gehirnfunktion wahrscheinlich nicht auf solchen Phänomenen beruht. Wenn es kein „spukhaftes“ – im Sinne von geheimnisvollem – quantenmechanisches System gibt, das das Bewusstsein im Gehirn steuert, dann haben aktuelle KI-Systeme, die auf traditionellen Rechenmodellen aufbauen, eine größere Chance, Bewusstsein zu erreichen oder sich ihm anzunähern.

Das Fehlen experimenteller Beweise

Obwohl Quantentheorien faszinierend sind, gibt es derzeit keine überzeugenden empirischen Beweise dafür, dass Quantenprozesse eine signifikante Rolle in der Gehirnfunktion spielen. Viele Mitglieder der wissenschaftlichen Gemeinschaft bleiben daher skeptisch und betonen die Notwendigkeit für strengere experimentelle Beweise, um Quanten-Gehirn-Theorien zu untermauern.

Fazit

Obwohl die Verbindung zwischen Quantenverschränkung und Gehirn ein spannendes Forschungsgebiet bleibt, ist es mit erheblichen Herausforderungen und Skepsis konfrontiert. Das Fehlen empirischer Beweise und das Problem der Dekohärenz stellen große Hindernisse für die Akzeptanz von Quanten-Gehirn-Theorien dar. Laufende Forschungen und die Entwicklung neuer theoretischer Modelle deuten jedoch darauf hin, dass dieses Feld noch lange nicht abgeschlossen ist. Zukünftige wissenschaftliche Fortschritte in der Neurowissenschaft und der Quantenphysik könnten tiefere Einblicke in die Beziehung zwischen Bewusstsein, Kognition und Quantenprozessen ermöglichen.