La paradoja de la prosperidad: ¿Los buenos tiempos crean personas débiles?

Una anécdota popular sugiere que la prosperidad puede, un día, volverse en su contra: los tiempos difíciles crean personas fuertes, las personas fuertes crean buenos tiempos, los buenos tiempos crean personas débiles y las personas débiles crean tiempos difíciles. Esta idea se cita a menudo en debates sobre el auge y la caída de las grandes civilizaciones. Sin embargo, plantea la pregunta: ¿qué tan universal es esta «ley» y dónde se encuentra la línea entre la perspicacia histórica y la exageración retórica?

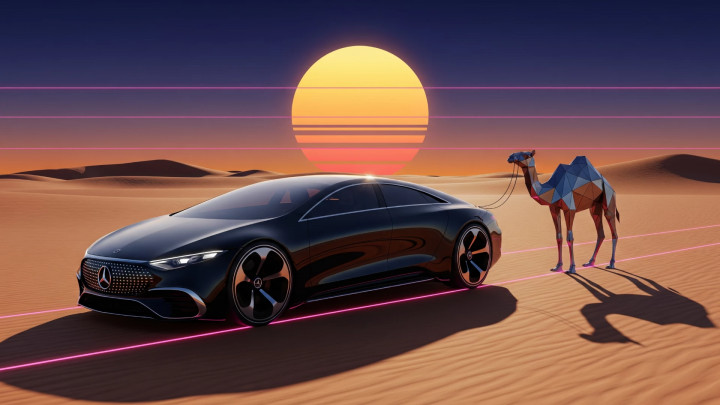

«Mi abuelo montaba en camello, mi padre montaba en camello, yo conduzco un Mercedes, mi hijo conduce un Land Rover, su hijo conducirá un Land Rover, pero el hijo de este tendrá que montar en camello…»

«¿Y eso por qué?»

«Los tiempos difíciles crean hombres fuertes. Los hombres fuertes crean tiempos fáciles. Los tiempos fáciles crean hombres débiles. Los hombres débiles crean tiempos difíciles. Muchos no lo entenderán, pero tenemos que criar personas que puedan crear y luchar, no solo consumir».

Esta cita, a menudo atribuida al jeque Rashid bin Saeed Al Maktoum, el arquitecto moderno de Dubái (aunque su fuente exacta y redacción literal son difíciles de verificar, el sentimiento se alinea perfectamente con su experiencia de vida y su visión), captura una de las paradojas más inquietantes de la historia humana con una precisión milimétrica. El dicho proviene de un líder que fue testigo personal de cómo un puerto desértico de buceo en busca de perlas se transformaba en una de las metrópolis más ricas del mundo. Pero, ¿es esto solo una advertencia dramática o es una ley de hierro que gobierna el auge y la caída de las civilizaciones? En este artículo, exploraremos esta idea a través de las lentes de la historia, la sociología y la filosofía.

La anatomía del ciclo

Antes de profundizar, vale la pena desglosar la lógica del modelo. El concepto describe un ciclo autoperpetuado de cuatro fases:

- Tiempos difíciles → Personas fuertes: La escasez, la lucha constante por la supervivencia y las amenazas externas forjan generaciones resilientes, ingeniosas, disciplinadas y muy motivadas. No tienen otra opción: su éxito significa su supervivencia. Son los «guerreros» que pueden crear valor y estabilidad a partir de la nada.

- Personas fuertes → Buenos tiempos: Esta generación curtida, a través del trabajo duro, el sacrificio y decisiones sabias, construye una sociedad próspera. Establecen la paz, la seguridad y el bienestar económico en los que las futuras generaciones pueden crecer.

- Buenos tiempos → Personas débiles: La generación que nace en la prosperidad establecida tiende a darla por sentada. Al no haber tenido que luchar nunca por ella, no comprenden su verdadero valor. La comodidad los vuelve complacientes y una sensación constante de seguridad disminuye su apetito por el riesgo y sus habilidades para resolver problemas. Es más probable que consuman la riqueza de sus predecesores que la acrecienten. Son quienes ven la prosperidad como un hecho, algo para disfrutar en lugar de recrear.

- Personas débiles → Tiempos difíciles: Cuando surgen nuevos y serios desafíos (una crisis económica, una guerra, un desastre natural), esta generación desprevenida y complaciente es incapaz de responder eficazmente. Toman malas decisiones y carecen de la perseverancia y el autosacrificio necesarios, lo que finalmente conduce al declive y colapso del sistema que heredaron. El círculo se cierra y los tiempos difíciles regresan.

Ecos de la historia: ¿Dónde hemos visto este patrón?

Este modelo no es solo un ejercicio teórico. La historia está llena de ejemplos que guardan un asombroso parecido con este ciclo.

- La caída del Imperio romano: El caso clásico. La temprana República romana fue construida por ciudadanos agricultores-soldados («personas fuertes»). A través de sus conquistas, crearon una riqueza y una paz inimaginables (la Pax Romana, «buenos tiempos»). Siglos más tarde, la élite romana vivía en la decadencia y el lujo, mientras que las masas urbanas se mantenían contentas con grano gratis y juegos espectaculares (panem et circenses). La sociedad perdió su fuerza interior y el imperio, liderado por «personas débiles», fue incapaz de resistir las crisis internas y las invasiones bárbaras externas. Por supuesto, las razones de su declive fueron más complejas (factores económicos, militares y administrativos jugaron un papel), pero el patrón es, no obstante, reconocible.

- Ibn Jaldún y la ley del desierto: Quizás nadie articuló este ciclo de manera más científica que el polímata árabe del siglo XIV, Ibn Jaldún. Introdujo el concepto de asabiyyah, que significa cohesión de grupo, solidaridad social y un sentido de propósito compartido. Sostenía que las tribus nómadas del desierto (que viven en «tiempos difíciles») poseen una asabiyyah extremadamente fuerte. Esto les permite conquistar una civilización urbana debilitada. Sin embargo, una vez que adoptan un estilo de vida cómodo, su asabiyyah se erosiona en pocas generaciones y son, a su vez, subyugados por un nuevo grupo fuerte.

Una tradición de pensamiento cíclico

Detrás de la sabiduría de la cita se encuentra una larga tradición filosófica que examina la repetición de la historia y los ciclos de vida de las civilizaciones. Muchos grandes pensadores han llegado a la conclusión de que la historia no se mueve en línea recta.

- Oswald Spengler, en su obra de principios del siglo XX La decadencia de Occidente, comparó las culturas con organismos vivos que nacen, maduran, envejecen y mueren. Argumentó que la civilización occidental había entrado en su fase final de declive, caracterizada por el materialismo y el vacío espiritual.

- El historiador británico Arnold J. Toynbee explicó el destino de las civilizaciones con su teoría del «desafío y respuesta». La clave para el ascenso es responder con éxito a los desafíos, mientras que la caída ocurre cuando la élite creativa de una civilización pierde su vigor y ya no puede hacer frente a nuevos problemas.

- Peter Turchin, el padre de la «cliodinámica» moderna, utiliza modelos matemáticos para estudiar la historia. Su teoría sugiere que largos períodos de paz («buenos tiempos») conducen a una sobreproducción de élites y a una creciente desigualdad social, lo que finalmente resulta en conflictos internos e inestabilidad política («tiempos difíciles»).

¿Realmente la historia cierra el círculo?

En las últimas décadas, las ciencias sociales han intentado capturar los cambios cíclicos de las civilizaciones con datos. Peter Turchin y sus colegas, por ejemplo, han analizado siglos de datos sobre población, sobreproducción de élites y conflictos internos en sus modelos «cliodinámicos». Sus hallazgos sugieren que durante los períodos de paz y prosperidad, el número de élites crece más rápido que las oportunidades económicas, lo que lleva a un aumento de las tensiones sociales y, finalmente, a crisis.

Sin embargo, otros indicadores pintan un cuadro más matizado. La investigación de Steven Pinker muestra que las tendencias a largo plazo —como las tasas de violencia, las muertes relacionadas con la guerra, la mortalidad infantil y la pobreza extrema— han disminuido drásticamente en los últimos dos siglos. La tensión entre estas dos perspectivas resalta que la historia no sigue un patrón único. Si bien algunas sociedades pueden flaquear en una era de abundancia, la humanidad en su conjunto sigue aprendiendo y progresando. Esto podría sugerir que el «ciclo» no es un círculo perfecto, sino más bien una espiral.

¿Se puede romper el ciclo? Los contraargumentos

Naturalmente, la visión cíclica de la historia tiene sus críticos, especialmente entre aquellos que creen que la humanidad es capaz de aprendizaje colectivo y progreso. Muchos argumentan que la historia no es un ciclo determinista.

- La Ilustración y el progreso lineal: Pensadores del siglo XVIII, como Condorcet, creían que a través de la razón humana y la ciencia, la humanidad avanza constantemente hacia un estado mejor y más desarrollado. Según esta visión, la historia es una trayectoria ascendente, no un círculo vicioso.

- El escepticismo de la historiografía moderna: La mayoría de los historiadores contemporáneos desconfían de las grandes teorías que lo abarcan todo. Argumentan que tales modelos simplifican en exceso una realidad compleja, ignoran el papel del azar y subestiman el poder de la agencia humana para dar forma a nuestro destino.

- Steven Pinker y el optimismo basado en hechos: El psicólogo de Harvard utiliza datos para argumentar que, a pesar de las predicciones pesimistas, el mundo está mejorando en muchas métricas (violencia, pobreza, enfermedad). Esta perspectiva sugiere que somos capaces de aprender de los errores del pasado y evitar conscientemente el declive.

La pregunta sigue abierta

Volviendo a la cita del jeque Rashid, debemos reconocer que su poder no reside en su precisión científica, sino en su profundidad metafórica. El destino de las civilizaciones puede no ser un ciclo imparable que opera con una lógica de hierro. Pero la advertencia —que la comodidad puede ablandarnos y que la prosperidad puede hacernos olvidar las mismas virtudes (perseverancia, humildad, sacrificio) que hicieron posible esa prosperidad— sigue siendo tan válida hoy como siempre.

Quizás la pregunta más importante que podemos hacernos en la relativa paz y abundancia del siglo XXI es esta: somos los hijos de la era más cómoda de la historia, la descendencia de los «buenos tiempos». ¿Seremos capaces de romper el patrón? ¿Podemos usar nuestra prosperidad para volvernos no más débiles, sino más sabios y mejor preparados?

¿O es que la rueda de la historia gira inexorablemente y nuestros nietos tendrán que aprender de nuevo a montar en camello? Quizás, por primera vez, la humanidad logre romper el ciclo, transformando la prosperidad no en debilidad, sino en sabiduría perdurable.