Por qué decimos sí cuando pensamos no

Imagina esta escena: estás en una habitación con otras ocho personas, participando en una sencilla prueba de percepción. La tarea es muy simple: debes identificar cuál de las tres líneas de la derecha tiene la misma longitud que la línea de referencia de la izquierda. Lo miras, y la respuesta es más clara que el agua. Estás seguro de tu respuesta.

Entonces, los demás empiezan a responder, uno por uno, en voz alta. La primera persona da una respuesta claramente incorrecta. Extraño, piensas, quizá no ve bien. Luego, la segunda persona da la misma respuesta incorrecta. Y la tercera, y la cuarta, y todas las demás. Para cuando llega tu turno, todos en la sala han afirmado unánimemente algo que para tus propios ojos es obviamente falso. ¿Qué haces? ¿Te aferras a lo que ves o cedes ante el grupo?

Este mismo dilema fue el núcleo de una fascinante serie de experimentos realizados en la década de 1950 por Solomon Asch, un pionero de la psicología social. La pregunta que planteó es atemporal: ¿puede la presión de grupo anular nuestra propia y clara percepción? La respuesta es mucho más inquietante de lo que podríamos pensar.

Una inocente prueba de visión

El experimento de Asch fue brillante por su simplicidad. Les dijo a los participantes (que eran estudiantes universitarios) que estaban formando parte de una prueba de visión. Les mostró las líneas, como se describió anteriormente, y tenían que dar su respuesta en voz alta.

El truco, sin embargo, era que en cada grupo solo había un verdadero sujeto «ingenuo». El resto eran todos cómplices: actores que trabajaban para Asch y que seguían un guion predeterminado. El participante desprevenido era ubicado deliberadamente para ser uno de los últimos en responder, obligándolo a escuchar primero las opiniones unánimes (e intencionadamente erróneas) de los demás.

El experimento constaba de 18 rondas, o «ensayos», cada una con un conjunto diferente de líneas. En los primeros ensayos, todos daban la respuesta correcta para generar confianza y hacer que la situación pareciera creíble. Pero luego, en 12 de los 18 «ensayos críticos», todos los cómplices daban la misma respuesta, flagrantemente incorrecta.

Momentos de conflicto interno

Casi se puede imaginar la confusión en el rostro del sujeto. Después de la primera respuesta incorrecta, podría haber sonreído, pensando que alguien estaba bromeando. Con la segunda, aparecería un ceño fruncido. Después de la tercera y la cuarta, su confianza inicial se evaporaría, reemplazada por la ansiedad y la duda. «¿Hay algo mal en mí? ¿Estoy viendo el ángulo incorrectamente? ¿Hay algo aquí que no estoy entendiendo?».

Los participantes comenzaban a moverse nerviosamente, a murmurar para sí mismos o a reírse nerviosamente. El dilema se volvía palpable en la sala: ¿debería confiar en mis propios sentidos y arriesgarme a parecer un tonto, o debería confiar en el grupo y negar lo que veo con mis propios ojos?

Los sorprendentes resultados en cifras

Los hallazgos de Asch siguen siendo una piedra angular de la psicología social hasta el día de hoy porque iluminaron una profunda tendencia humana.

- El 75 % de los participantes se conformó a la presión del grupo al menos una vez, dando la respuesta obviamente incorrecta.

- En todos los ensayos críticos, el 37 % de todas las respuestas fueron de conformidad, es decir, coincidieron con la respuesta incorrecta del grupo.

- En comparación, en un grupo de control donde los participantes daban sus respuestas en privado sin la presión del grupo, la tasa de error fue inferior al 1 %.

Esta marcada diferencia demostró que no era la dificultad de la tarea, sino únicamente la presión del grupo lo que causaba el drástico aumento de los errores.

¿Por qué? La psicología de la conformidad

Pero, ¿por qué la gente hacía esto? En las entrevistas posteriores al experimento, Asch identificó dos razones principales:

- Conformidad normativa (el deseo de encajar): La mayoría de los participantes que dieron la respuesta equivocada sabían que el grupo estaba en un error. Se conformaron de todos modos porque temían el rechazo, el ridículo o ser vistos como «problemáticos». No querían crear problemas. Este deseo tan humano de pertenencia demostró ser más fuerte que su compromiso de decir la verdad.

- Conformidad informativa (la búsqueda de la respuesta correcta): Un grupo más pequeño de participantes comenzó genuinamente a dudar de su propio juicio. Pensaron: «Si todas estas personas ven lo mismo, debo ser yo quien está equivocado». En este caso, el individuo ve al grupo como una fuente de información más fiable que sus propios sentidos, especialmente en una situación ambigua (que la unanimidad del grupo creaba).

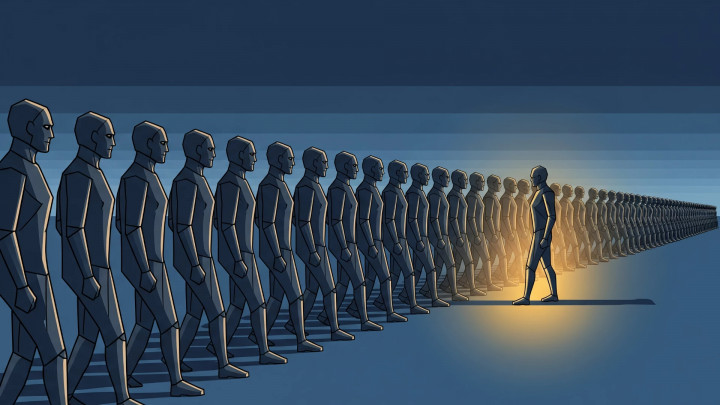

Pero demos un paso atrás. ¿Por qué es tan poderoso este impulso de encajar y aceptar la opinión del grupo? La respuesta se encuentra en lo profundo de nuestro pasado evolutivo. Durante milenios, la supervivencia humana dependió del grupo.

- La mentalidad de manada como estrategia de supervivencia: Un humano primitivo solitario era una presa fácil para los depredadores e indefenso ante los elementos. El grupo significaba protección, seguridad y una recolección de recursos más eficaz. Un individuo expulsado del grupo recibía, en esencia, una sentencia de muerte. Esta brutal presión selectiva ha grabado a fuego en nuestro ADN una necesidad elemental de pertenencia. Nuestros cerebros evolucionaron para percibir el rechazo social como una amenaza genuina y física. Cuando un participante en el experimento iba en contra del grupo, los centros de alarma de su cerebro podrían haberse activado de la misma manera que lo harían ante un peligro real.

- La sabiduría de la multitud (o la suposición de que existe): En nuestro entorno ancestral, el consenso del grupo a menudo contenía información que salvaba vidas. Si todos los miembros de la tribu de repente comenzaban a correr en una dirección, lo inteligente no era detenerse a buscar al león, sino correr con ellos. Aquellos que dudaban no transmitían sus genes. Este es el antiguo mecanismo de la «conformidad informativa»: la opinión del grupo sirve como un atajo rápido, eficiente y generalmente fiable (una heurística) para entender el mundo.

Por lo tanto, el comportamiento visto en el experimento de Asch no es solo una señal de debilidad momentánea. Es un eco evolutivo: un instinto de supervivencia profundo y antiguo que reverbera entre las paredes estériles de un moderno laboratorio de psicología.

Un rayo de esperanza: basta con un solo aliado

Asch no se detuvo ahí. Realizó numerosas variaciones del experimento, que arrojaron lecciones quizás aún más importantes. El resultado más poderoso se produjo cuando introdujo un «aliado» en el grupo de cómplices: otra persona que daba consistentemente la respuesta correcta.

¿El resultado? ¡La conformidad se desplomó casi un 75 %! Solo hizo falta que otra persona validara la percepción del participante para que este encontrara el valor de defender su verdad. Esto demuestra que el apoyo social es un antídoto increíblemente potente contra la presión de grupo.

El legado del experimento de Asch: por qué es importante hoy

Un experimento de la década de 1950 sobre juzgar líneas puede parecer lejano, pero sus lecciones son más relevantes que nunca. Solo piensa en:

- Reuniones de trabajo: ¿Con qué frecuencia asentimos ante una mala idea simplemente porque el jefe y la mayoría la apoyan?

- Grupos de pares: ¿Nos atrevemos a alzar la voz cuando nuestros amigos critican injustamente a alguien?

- Redes sociales: ¿Cuántas personas siguen una tendencia o comparten una opinión sin pensamiento crítico, solo porque «todo el mundo lo está haciendo»?

- Historia: El experimento nos ayuda a entender cómo pudieron surgir fenómenos sociales en los que poblaciones enteras siguieron ideologías claramente erróneas o inmorales.

Ecos del experimento: partidarios y críticos

Como cualquier estudio científico emblemático, el experimento de conformidad de Asch ha sido debatido y analizado por partidarios y críticos, quienes han moldeado nuestra comprensión de sus hallazgos.

Partidarios

La abrumadora mayoría de los psicólogos sociales todavía considera fundamental el trabajo de Asch. Su principal argumento es que el experimento demostró de forma elegante e irrefutable el poder de la presión social en un entorno de laboratorio controlado. Mostró que la influencia del grupo no es solo un concepto abstracto, sino una fuerza medible y potente capaz de anular incluso la percepción sensorial básica. Los hallazgos de Asch prepararon el terreno para otros estudios enormemente influyentes, como los experimentos de obediencia de Stanley Milgram (Milgram fue alumno de Asch), que examinaron la sumisión a la autoridad.

Voces críticas

A lo largo de las décadas, sin embargo, han surgido varias críticas que añaden matices a la interpretación de los resultados.

- Entorno artificial (baja validez ecológica): La crítica más común es que el entorno de laboratorio era demasiado artificial. En la vida real, rara vez nos encontramos juzgando la longitud de unas líneas con un grupo de extraños. Lo que estaba en juego era increíblemente bajo: no había consecuencias reales por equivocarse. Los críticos argumentan que las personas podrían no abandonar sus convicciones tan fácilmente cuando se trata de un asunto moral o personal importante.

- Contexto cultural e histórico: Los experimentos se realizaron en la América de los años 50, una época caracterizada por la paranoia de la Guerra Fría y una fuerte cultura de conformidad social (la era McCarthy). Las réplicas del estudio en otras culturas (especialmente en sociedades occidentales más individualistas) a menudo han mostrado tasas más bajas de conformidad. Por el contrario, los estudios en culturas más colectivistas (por ejemplo, en Asia) generalmente han encontrado tasas más altas. Esto sugiere que el grado en que las personas ceden a la presión del grupo está fuertemente influenciado por la cultura.

- Un énfasis excesivo en la conformidad: Algunos críticos argumentan que Asch y sus seguidores se centraron demasiado en la conformidad y no lo suficiente en la resistencia. ¡No olvidemos que casi dos tercios (63 %) del total de respuestas en los ensayos críticos desafiaron correctamente al grupo! Se podrían interpretar los resultados como un testimonio del notable poder de la independencia y la integridad humanas. Se dice que el propio Asch se sorprendió de cuántas personas fueron capaces de resistir.

Estas críticas no invalidan la importancia fundamental del experimento, pero nos recuerdan que el comportamiento humano es increíblemente complejo y que siempre debemos considerar los factores situacionales, culturales e individuales.

Conclusión

El experimento de Solomon Asch no prueba que las personas sean de voluntad débil. Más bien, revela que somos criaturas profundamente sociales cuya percepción de la realidad está fuertemente influenciada por quienes nos rodean. Pero también nos recuerda la importancia del coraje: el coraje que se necesita para decir: «Puede que esté solo en esto, pero la Línea B es la respuesta correcta».

Y no olvidemos al 25 %: los participantes que nunca, ni una sola vez, cedieron a la presión. Ellos son la prueba de que la autonomía y la integridad son posibles, incluso frente a una presión abrumadora.