Islas de bondad: Cómo sobrevive la cooperación en un mar de egoísmo

¿Te has preguntado alguna vez por qué, a pesar del egoísmo y el conflicto que parecen dominar las noticias y las redes sociales, sigues experimentando una cooperación funcional en tu entorno más cercano, entre familiares, amigos y compañeros? Esta paradoja nos conduce a uno de los enigmas más fascinantes de la evolución de la cooperación.

Los modelos clásicos suelen imaginar la sociedad como un gran estanque "bien mezclado" donde cualquiera puede interactuar con cualquier otro. En estas condiciones, una estrategia egoísta y tramposa puede extenderse como la pólvora. Pero ¿y si la realidad no fuera así? ¿Y si la propia estructura de la sociedad, la intrincada red de nuestras relaciones, ofreciera su propia protección a la cooperación?

El trabajo de Robert Axelrod, y más tarde el de Martin Nowak y Karl Sigmund, revolucionó nuestra forma de pensar sobre la cooperación al demostrar el poder de la reciprocidad directa e indirecta. Sin embargo, incluso estos modelos a menudo se basaban en la simplificación de que la población estaba "bien mezclada", lo que significaba que todos tenían la misma probabilidad de encontrarse con todos los demás. En realidad, nuestras vidas no son así. Vivimos en redes estructuradas: tenemos vecinos, compañeros y amigos, y la gran mayoría de nuestras interacciones ocurren con ellos.

Esta idea crucial fue el foco de un revolucionario artículo de 1992 en la revista Nature de Martin Nowak y el renombrado biólogo teórico Robert May. Su trabajo estableció la teoría de la reciprocidad de red o espacial, demostrando que para que la cooperación sobreviva, no necesita conquistar el mundo entero de golpe. Solo necesita encontrar un pequeño rincón protegido donde afianzarse.

La idea revolucionaria: La cooperación en un tablero de ajedrez

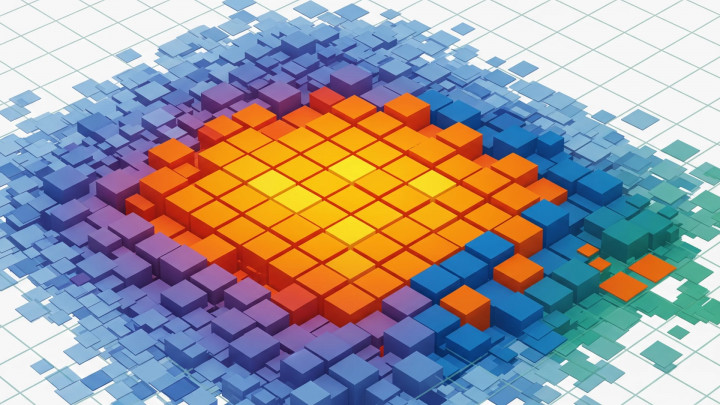

El modelo de Nowak y May era brillantemente simple. En lugar de estudiar una población caótica y bien mezclada, crearon una sencilla cuadrícula, muy parecida a un tablero de ajedrez. Cada casilla representaba a un jugador que podía adoptar una de dos estrategias: cooperador o desertor. La clave estaba en las reglas:

- Interacciones locales: Los jugadores no jugaban con todos. Interactuaban exclusivamente con sus vecinos inmediatos (las ocho casillas que los rodeaban).

- Éxito local: Al final de cada ronda, las puntuaciones de los jugadores se calculaban en función de estas interacciones locales.

- Adaptación: Para la siguiente ronda, cada jugador adoptaba la estrategia del individuo más exitoso de su vecindario local (incluidos ellos mismos). Si un desertor vecino tenía la puntuación más alta, se convertía en desertor. Si un cooperador iba ganando, adoptaba la cooperación.

Los resultados de sus simulaciones fueron asombrosos. En los modelos bien mezclados, cuando la recompensa por desertar era suficientemente alta, los desertores inevitablemente aniquilaban a los cooperadores. Sin embargo, en la cuadrícula espacial, surgió una dinámica completamente diferente. Los cooperadores pudieron formar clústeres, creando "islas" estables de apoyo mutuo.

Mientras que los cooperadores en los bordes de estos clústeres eran vulnerables a los desertores vecinos, los que estaban dentro del clúster se encontraban en un refugio protegido. Interactuaban exclusivamente con otros cooperadores, obteniendo consistentemente altas puntuaciones y reforzándose mutuamente. Los desertores simplemente no podían penetrar el corazón de estos bloques cooperativos. El resultado fue un paisaje dinámico y en constante cambio donde las islas de bondad sobrevivían y prosperaban en un mar de egoísmo.

La lección era clara: la estructura social en sí misma puede ser un motor de la cooperación. La cooperación no tiene que ganar a nivel global; solo necesita tener éxito a nivel local.

De las cuadrículas a las redes sociales: El principio en la era digital

El modelo de Nowak y May de 1992 es hoy más relevante que nunca. En el siglo XXI, el concepto de "vecino espacial" ya no se trata principalmente de la proximidad física. Nuestros vecinos son nuestros amigos de Facebook, nuestros seguidores de Twitter, nuestras conexiones de LinkedIn, los miembros de nuestros servidores de Discord o la comunidad de un subreddit específico. Nuestras vidas están entrelazadas en complejas redes digitales que proporcionan el terreno perfecto para que el principio de reciprocidad de red opere, con todos sus beneficios e inconvenientes.

Internet está lleno de ejemplos positivos de la reciprocidad de red en acción. Solo hay que pensar en:

- Comunidades de código abierto (p. ej., Linux, Python): Miles de programadores de todo el mundo colaboran para crear software complejo de forma gratuita. Forman una red cerrada y solidaria donde la cooperación y el intercambio de conocimientos son la norma.

- Grupos de apoyo en línea: Los foros para personas que luchan contra enfermedades, están de duelo por una pérdida o crían niños pequeños son clústeres protegidos donde la empatía y la ayuda mutua son los principios rectores. Los miembros se protegen mutuamente del juicio del mundo exterior.

- Wikipedia: Una red global de editores trabaja hacia un objetivo común, manteniendo estrictas normas internas y control de calidad para proteger el proyecto del vandalismo (de los "desertores").

Estas comunidades son las "islas de bondad" en el espacio digital, capaces de crear un valor inmenso bajo la protección de su estructura de red. Los algoritmos que conectan a personas con intereses similares a menudo amplifican este efecto de agrupamiento, ya sea de forma intencionada o no.

Pero este mecanismo de agrupamiento, que protege tan eficazmente la cooperación, es un arma de doble filo. Desafortunadamente, el principio en sí mismo es totalmente neutral. El mismo principio que protege la cooperación también puede afianzar la desinformación y las ideologías extremistas. La investigación moderna, especialmente en la ciencia de redes y las ciencias sociales computacionales, destaca cada vez más este lado oscuro de la estructura de las redes:

- Cámaras de eco: Cuando las personas en una red interactúan casi exclusivamente con individuos de ideas afines, se forma un clúster informativo cerrado. Dentro de este entorno, las creencias existentes se refuerzan constantemente, mientras que las opiniones opuestas —la información "desertora", desde la perspectiva del sistema— son filtradas eficazmente.

- Polarización: La comunicación entre dos clústeres con puntos de vista opuestos puede romperse casi por completo. La cooperación dentro del grupo (reforzando las opiniones de los demás) se maximiza, mientras que la interacción entre grupos se vuelve hostil. De este modo, la estructura de la red contribuye a profundizar las divisiones sociales.

Este fenómeno explica por qué puede parecer casi imposible persuadir a alguien con hechos en un debate en línea. No estás discutiendo solo con una persona; estás discutiendo contra todo un clúster de red, estrechamente unido y que se autoprotege.

Conclusión: El arma de doble filo de las redes

La visión de Nowak y May de hace más de 30 años sigue siendo fundamental. Demostraron que el destino de la cooperación no se decide en una única batalla global, sino que es el resultado emergente de innumerables interacciones locales. La estructura de nuestras conexiones —con quién hablamos y de quién aprendemos— es tan importante como las reglas de comportamiento que seguimos.

En la era digital, esta toma de conciencia conlleva un doble mensaje. Nuestras redes pueden proporcionar un santuario para la cooperación, permitiendo que florezcan comunidades solidarias y creativas. Sin embargo, esta misma fuerza de agrupamiento también puede aislarnos unos de otros, reforzando nuestras ideas erróneas más dañinas. Uno de los mayores desafíos del siglo XXI no es solo averiguar cómo ser cooperativos dentro de nuestros propios grupos, sino cómo construir puentes entre estas islas cada vez más distantes.