Скрытые ритмы экономики

Мы ежедневно сталкиваемся с потоком экономических новостей — квартальными отчётами, колебаниями рынка и краткосрочными бизнес-циклами — и в этом шуме легко затеряться. Но что, если существует более глубокий, медленный и фундаментальный ритм, формирующий наш мир? Закономерность, которая связывает эпоху парового двигателя с расцветом железных дорог, эру электричества с появлением автомобиля, а зарю компьютерной эры — с развитием искусственного интеллекта?

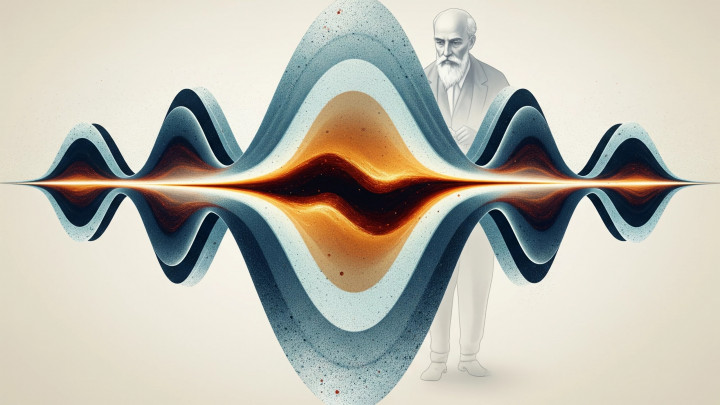

Именно эта захватывающая и противоречивая идея лежит в основе теории, разработанной Николаем Дмитриевичем Кондратьевым и известной сегодня как волны Кондратьева, или «длинные волны».

Кем был Николай Кондратьев? Теория и трагическая судьба

Николай Кондратьев (1892–1938) — блестящий русский экономист, работавший в начале XX века. В то время как советский режим провозглашал неминуемый и неизбежный крах капитализма, исследования Кондратьева привели его к совершенно иному выводу. Анализируя экономические данные XIX века из Великобритании, Франции и США — включая цены, процентные ставки и уровни производства — он выявил повторяющуюся закономерность: капиталистические экономики не движутся по прямой к своей гибели, а развиваются длинными циклическими волнами продолжительностью примерно 50–60 лет.

Его теория предполагала наличие у капитализма внутренней способности к самовосстановлению — вывод, который резко контрастировал с марксистско-ленинской догмой. За это Кондратьева объявили врагом государства. Его труды были осуждены, в 1930 году его арестовали, а в 1938 году, во время сталинского Большого террора, расстреляли. Однако его теория пережила его. Она нашла новую аудиторию на Западе, в первую очередь благодаря работам экономиста Йозефа Шумпетера, который интегрировал её в свои собственные теории инноваций и деловых циклов.

Анатомия длинных волн: четыре экономических сезона

Теория Кондратьева разделяет каждую длинную волну на четыре фазы, аналогичные временам года. Это не просто подъёмы и спады; они представляют собой глубокие структурные преобразования в экономике, технологиях и обществе.

- Весна (Экспансия): Это начало цикла, движимое появлением новой, революционной технологической парадигмы. Капитал устремляется в эти новые отрасли, производительность резко возрастает, а инфляция остаётся низкой, но начинает расти. В обществе царит оптимизм, и рождаются тысячи новых предприятий. Это период инноваций и накопления капитала.

- Лето (Процветание/Пик): Технологическая революция достигает зрелости, и её плоды становятся общедоступными. Экономика работает на полную мощность, демонстрируя сильный и повсеместный рост. Однако инфляция ускоряется, рынки могут перегреваться, и часто образуются спекулятивные пузыри. Процветание достигает своего апогея, но в системе нарастает внутреннее напряжение.

- Осень (Плато/Рецессия): Рост замедляется. Доминирующая технология достигла точки убывающей отдачи и больше не может обеспечивать прежние скачки производительности. Рынки становятся насыщенными. Компании смещают фокус с расширения на повышение эффективности и сокращение издержек. Долг, накопленный в годы бума, становится проблемой, а уверенность в экономике ослабевает. Этот период часто характеризуется «стагфляцией» (высокая инфляция в сочетании с экономическим застоем) и затяжными рецессиями.

- Зима (Депрессия/Спад): Это самая болезненная фаза цикла. Экономика входит в глубокий кризис: лопаются спекулятивные пузыри, компании банкротятся, а безработица резко растёт. Это период «созидательного разрушения» (термин, введённый Шумпетером), когда старые, устаревшие структуры рушатся, чтобы уступить место новым. Усиливаются социальное недовольство и политическая поляризация. Хотя это самый трудный период, именно в глубине зимы рождаются фундаментальные инновации для следующей весны.

Что движет волнами? Роль технологических революций

Хотя сам Кондратьев не дал исчерпывающего объяснения движущей силы этих волн, его последователи, особенно Шумпетер, поставили в центр теории технологические инновации. Согласно этой точке зрения, каждая длинная волна запускается «технологией общего назначения» (General Purpose Technology, GPT). Это фундаментальные инновации, которые преобразуют не одну отрасль, а всю экономику и общество в целом.

Исторически выделяют следующие волны:

- Первая волна Кондратьева (ок. 1780–1840): Эпоха парового двигателя и Промышленной революции. Эту эру определяли энергия воды, текстиль и железо.

- Вторая волна Кондратьева (ок. 1840–1890): Эпоха стали и железных дорог. Расширение железнодорожных сетей соединило континенты и породило современную тяжёлую промышленность.

- Третья волна Кондратьева (ок. 1890–1940): Эпоха электричества, химии и двигателя внутреннего сгорания. Она принесла нам автомобиль, массовое производство и современный мегаполис.

- Четвёртая волна Кондратьева (ок. 1940–1990): Эпоха нефтехимии, электроники и авиации. Эта волна характеризовалась пластмассами, транзисторами, телевидением и глобальными авиаперелётами.

- Пятая волна Кондратьева (ок. 1990–?): Эпоха информации и телекоммуникаций. Революция персонального компьютера, интернета и мобильной связи.

Критика и оговорки

Хотя теория волн Кондратьева представляет собой убедительную основу для интерпретации экономической истории, она далеко не общепринята. Основные критические замечания включают:

- Эмпирические доказательства: Существование этих циклов трудно доказать со статистической строгостью. Критики утверждают, что сторонники теории склонны «подгонять» данные и трактовать события под модель постфактум.

- Детерминизм против реальности: Теория может показаться излишне механистичной. Внешние потрясения, такие как войны, крупные политические сдвиги и пандемии (например, COVID-19), могут значительно изменять или нарушать циклы.

- Временные рамки: Продолжительность волн и переходы между фазами не являются точными, как часы, и могут значительно варьироваться.

Великие споры о длинных волнах

Несмотря на свою наглядность, теория волн Кондратьева остаётся одной из самых обсуждаемых концепций в экономике. На протяжении всей её истории видные сторонники и яростные критики спорили о её состоятельности, что свидетельствует о вдохновляющем, но в то же время провокационном характере теории.

На стороне сторонников

Вероятно, самым влиятельным разработчиком теории был австрийский экономист Йозеф Шумпетер. Именно Шумпетер напрямую связал волны с технологическими инновациями и ввёл понятие «созидательного разрушения». Без него работы Кондратьева могли бы остаться забытой сноской в экономической истории. Во второй половине XX века неошумпетерианская и эволюционная школы экономики поддерживали жизнь этой концепции. Такие мыслители, как Карлота Перес, усовершенствовали теорию, разработав модель «техно-экономических парадигм», которая подробно описывает, как технологическая революция влияет на экономику, общество и его институты. В частности, работы Перес стали очень влиятельными среди современных исследователей инноваций.

Известные критики и их сомнения

Критика чаще всего исходила от мейнстримной неоклассической экономики, которая склонна моделировать экономику как систему, стремящуюся к равновесию, и с трудом воспринимает идею длинных структурных циклов. Саймон Кузнец, нобелевский лауреат, известный своими исследованиями экономического роста, тщательно изучил долгосрочные данные, но пришёл к выводу, что доказательств недостаточно для подтверждения такого регулярного 50-60-летнего цикла. С его точки зрения, «волны» представлялись уникальной и неповторяющейся последовательностью исторических событий, таких как войны, золотые лихорадки и демографические бумы.

Другие критики нападают на кажущийся детерминизм теории. Они утверждают, что модель упрощает реальность, преуменьшая роль политических решений, государственного регулирования и социальных движений в формировании экономического развития. Обвинение состоит в том, что сторонники волн Кондратьева склонны находить закономерности, глядя в зеркало заднего вида, но предсказательная сила теории крайне ограничена.

Эти продолжающиеся дебаты показывают, что волны Кондратьева лучше всего понимать не как закон природы, а как мощный аналитический инструмент, который может помочь нам постичь более глубокую динамику долгосрочных экономических изменений и технологических преобразований.

Где мы сейчас? На пороге шестой волны?

Большинство теоретиков, придерживающихся этой модели, сходятся во мнении, что в настоящее время мы находимся на поздних стадиях — в «зиме» — пятой (информационно-технологической) волны. Финансовый кризис 2008 года, замедление роста производительности, растущее социальное неравенство и политическая нестабильность — всё это отличительные черты данной фазы.

Однако это поднимает самый захватывающий вопрос: что станет движущей силой шестой волны Кондратьева? Какие технологии откроют следующую весну? Среди ведущих кандидатов:

- Искусственный интеллект и машинное обучение: Способны автоматизировать не только ручные, но и когнитивные задачи, преобразуя отрасли от здравоохранения до финансов.

- Биотехнологии и редактирование генов (например, CRISPR): Готовы произвести революцию в медицине, сельском хозяйстве и материаловедении.

- Возобновляемая энергетика и зелёные технологии: Переход от ископаемого топлива требует создания совершенно новой энергетической и промышленной инфраструктуры.

- Нанотехнологии: Манипулирование материей на атомном уровне, открывающее новые горизонты в производстве, электронике и медицине.

Это не просто новые продукты; подобно своим предшественникам, это платформенные технологии, которые создадут совершенно новые отрасли, одновременно делая старые устаревшими.

Двигатель шестой волны? Искусственный интеллект как следующая великая парадигма

Пока холодные ветры зимы дуют в пятой, информационно-технологической волне, о чём свидетельствуют замедление роста производительности и консолидация рынка, все взоры обращены на новую революционную силу: искусственный интеллект (ИИ). Многие аналитики утверждают, что ИИ — это не просто ещё одна технология, а центральный двигатель шестой волны Кондратьева, технология общего назначения, чья преобразующая сила может сравниться или даже превзойти паровую машину или электричество.

Предыдущие технологические революции в основном увеличивали физическую силу человека или его вычислительные способности. Паровой двигатель умножал мышечную силу, электричество преобразило доставку энергии и производство, а микрочип ускорил обработку данных. Искусственный интеллект, однако, обещает нечто принципиально иное: автоматизацию и расширение возможностей когнитивного и творческого труда. Сегодня модели ИИ могут писать код, формулировать научные гипотезы, создавать произведения искусства и выявлять закономерности в сложных наборах данных, которые ускользнули бы от человеческого анализа.

Эта способность делает ИИ идеальным инструментом для шумпетеровского «созидательного разрушения». Угрожая сделать целые отрасли устаревшими (например, ввод данных, обслуживание клиентов и даже части разработки программного обеспечения), он одновременно создаёт беспрецедентные возможности. Открытие лекарств с помощью ИИ может сократить сроки разработки на годы; автономные логистические сети могут изменить мировую торговлю; а персонализированное образование и здравоохранение могут стать общедоступными.

Эта двойственность — разрушение старых структур и создание новых — является квинтэссенцией кондратьевской весны. Если теория верна, то неопределённость и экономические трудности нашей нынешней «зимы» — это, по сути, родовые схватки новой экономической эры, движимой ИИ. Вопрос уже не в том, изменит ли ИИ экономику, а в том, как быстро, как глубоко и сможет ли общество успешно справиться с грядущим колоссальным переходом.

Заключение

Теория волн Кондратьева — это не хрустальный шар для предсказания будущего. Скорее, это мощная линза, через которую мы можем рассматривать экономическую историю и настоящий момент. Она помогает нам понять, что глубокие кризисы и структурные преобразования могут быть не признаками конца, а необходимыми предпосылками для нового начала. Хотя фаза «зимы» часто бывает болезненной и неопределённой, история показывает, что за ней всегда следует новая «весна», подпитываемая инновациями. Как мы используем возможности грядущей шестой волны — это вызов и ответственность нашего поколения. Понимание скрытых ритмов экономики — это не попытка с уверенностью предсказать будущее, а способ лучше ориентироваться в его мощных течениях.