Стратегический гений природы: почему олени не бьются насмерть?

В осеннем лесу два огромных благородных оленя сходятся в поединке. Они сцепляются рогами, демонстрируют силу и громко ревут. Поединок выглядит зрелищно и жестоко, но в большинстве случаев более слабое животное в конце концов сдаётся и отступает, позволяя победителю завоевать расположение самок. Такие поединки редко заканчиваются смертью. Но почему? Это, кажется, не соответствует классическому образу «природы в крови и когтях» — кровавой борьбы за выживание. Если конечная цель — передать свои гены, почему проигравший не пытается победить любой ценой, даже рискуя жизнью?

До середины XX века этот, на первый взгляд, простой вопрос был серьёзной загадкой для биологов. Наивный ответ — что животные сдерживаются «во благо вида» — оказался научно несостоятельным. Эволюция действует на уровне индивидуального успеха, а не ради некоего туманного «общего блага». Особь, которая сражалась бы до смерти и побеждала, теоретически была бы более успешной в передаче своих генов. Так почему же эта стратегия «убийцы» не получила более широкого распространения?

Ответ пришёл от британского биолога Джона Мейнарда Смита, который создал совершенно новую область исследований: эволюционную теорию игр. Его работа навсегда изменила наш взгляд на эволюцию поведения и ввела одно из важнейших понятий в биологии: эволюционно стабильную стратегию (ЭСС).

Проблема: животные не играют в шахматы

Теория игр изначально была разработана экономистами и математиками для моделирования решений рациональных, расчётливых агентов — людей, компаний или стран, — которые сознательно планируют будущее. Но животные не таковы. Олень не выполняет сложных вероятностных расчётов перед поединком. Его поведение в значительной степени определяется генетически заложенными инстинктами и стратегиями.

Гениальная догадка Джона Мейнарда Смита заключалась в том, что логику теории игр можно идеально применить к эволюции, если просто изменить термины:

- Игроки — это не сознательные индивиды, а члены популяции.

- Стратегии — это не обдуманные выборы, а генетически определённые модели поведения (например, «всегда сражаться», «всегда отступать»).

- Выигрыш — это не деньги, а репродуктивный успех, или приспособленность — термин, который в данном эволюционном контексте означает не физическую силу, а просто вероятность передачи своих генов.

В рамках этой концепции центральным становится вопрос: какая поведенческая стратегия может закрепиться и распространиться в популяции в долгосрочной перспективе, особенно когда она конкурирует с другими стратегиями?

Решение: эволюционно стабильная стратегия (ЭСС)

Мейнард Смит определил стратегию как эволюционно стабильную, если в популяции, где её придерживаются почти все, никакая альтернативная (или «мутантная») стратегия не может успешно внедриться.

Представьте себе успешную, устоявшуюся стратегию как короля на вершине холма. ЭСС — это «король», способный противостоять любому мелкому восстанию. Если в популяции появляется особь-мутант с другим поведением, она просто будет показывать худшие результаты, чем остальные, и её потомство не распространится. Следовательно, ЭСС — это стратегия, «защищённая от вторжения».

Формальное математическое определение включает два условия:

- ЭСС должна давать лучший результат в игре против самой себя, чем любая мутантная стратегия в игре против ЭСС. (Это простой случай: мутант сразу оказывается в невыгодном положении.)

- Если мутантная стратегия показывает такой же результат в игре против ЭСС, как и ЭСС в игре против самой себя, то ЭСС должна давать лучший результат в игре против мутанта, чем мутант в игре против самого себя. (Это правило «разрешения ничьей», которое предотвращает распространение нейтрального мутанта за счёт случайного дрейфа.)

Классический пример: игра «Ястреб-Голубь»

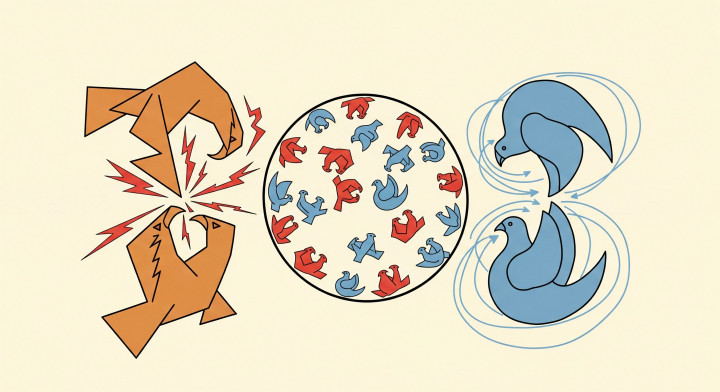

Чтобы понять логику ЭСС, рассмотрим самую известную модель Мейнарда Смита: игру «Ястреб-Голубь». Представьте популяцию, в которой конфликты за ресурс могут разрешаться одним из двух способов:

- Ястреб: Всегда сражается, агрессивно и с эскалацией. Если побеждает, получает приз. Если проигрывает, получает серьёзную травму.

- Голубь: Никогда не сражается. Только демонстрирует угрожающие позы. Если противник нападает, немедленно спасается бегством, избегая травм.

Давайте проанализируем, что произойдёт:

- Мир Голубей: В популяции, состоящей только из Голубей, конфликты протекают мирно. Особи принимают угрожающие позы, и ресурс часто делится. Это мирный, но уязвимый мир. Если появляется один мутант-Ястреб, для него это рай. Он может запугать каждого Голубя без боя и забрать все ресурсы. Стратегия Ястреба распространится как лесной пожар. Следовательно, «чистая» стратегия Голубя не является ЭСС.

- Мир Ястребов: В популяции, состоящей только из Ястребов, каждый конфликт приводит к жестокой драке. Победители получают всё, но проигравшие получают тяжёлые травмы, что резко снижает их репродуктивные шансы. Если цена травмы (C) больше, чем ценность приза (V), средний выигрыш для Ястреба становится отрицательным. Теперь, если в этом кровавом мире появляется один мутант-Голубь, он никогда не будет драться, а значит, никогда не получит травму. Хотя он проигрывает каждое столкновение с Ястребом, его выигрыш, равный нулю, всё же лучше, чем средний отрицательный выигрыш Ястребов. Стратегия Голубя может успешно внедриться. Следовательно, «чистая» стратегия Ястреба не является ЭСС.

Так каково же решение? В этом случае ЭСС — это не чистая, а смешанная стратегия. Популяция приходит в стабильное состояние с определённой долей Ястребов и Голубей. Это соотношение определяется ценностью приза и ценой травмы. В этой точке равновесия средний репродуктивный успех Ястреба в точности равен успеху Голубя, поэтому ни одна из стратегий не может вытеснить другую.

Это и объясняет поведение оленей. Большинство видов следуют смешанной стратегии, где некоторые конфликты включают только ритуальные демонстрации (поведение в стиле Голубя), и лишь в определённых ситуациях дело доходит до действительно опасной схватки (поведение в стиле Ястреба).

Заключение: логика эволюции поведения

Работа Джона Мейнарда Смита коренным образом изменила биологию. Концепция ЭСС дала исследователям мощный математический инструмент для анализа логики поведения на уровне индивидуальной выгоды. Она заменила расплывчатые объяснения, основанные на групповом отборе, и показала, что стабильные модели поведения, которые мы наблюдаем в природе — от агрессии до альтруизма, — являются результатом лежащего в их основе стратегического равновесия.

Сегодня эволюционная теория игр используется не только для изучения поведения животных, но и является фундаментальным инструментом в экономике, социологии и даже в исследованиях рака и вирусов. Она помогает нам понять, что «борьба за выживание» — это не всегда победа сильнейшего или самого агрессивного. Это сложная, динамичная игра, в которой сохраняются наиболее «защищённые от вторжения», эволюционно стабильные стратегии, создавая то удивительное и порой озадачивающее разнообразие поведения, которое мы видим в мире природы.