Парадокс процветания: порождают ли хорошие времена слабых людей?

Популярная притча гласит, что однажды процветание может обернуться против самого себя: тяжёлые времена создают сильных людей, сильные люди создают хорошие времена, хорошие времена создают слабых людей, а слабые люди создают тяжёлые времена. Эту идею часто цитируют в дискуссиях о взлёте и падении великих цивилизаций. Однако возникает вопрос: насколько универсален этот «закон» и где проходит грань между историческим прозрением и риторическим преувеличением?

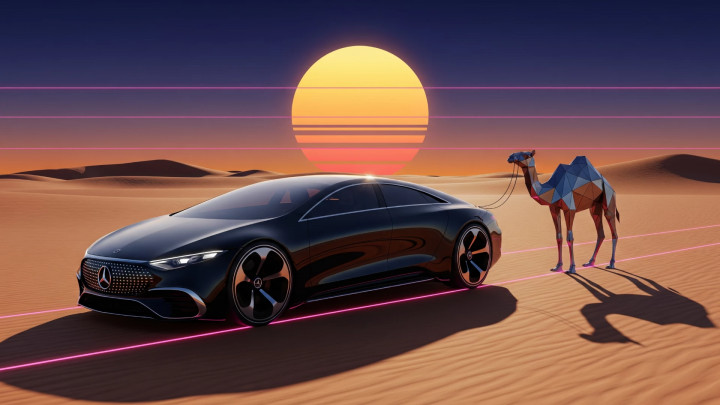

«Мой дед ездил на верблюде, мой отец ездил на верблюде, я вожу Mercedes, мой сын водит Land Rover, его сын будет водить Land Rover, но его сыну придётся ездить на верблюде…»

«Почему так?»

«Тяжёлые времена создают сильных мужчин. Сильные мужчины создают лёгкие времена. Лёгкие времена создают слабых мужчин. Слабые мужчины создают тяжёлые времена. Многие этого не поймут, но мы должны воспитывать людей, которые могут созидать и бороться, а не только потреблять».

Эта цитата, часто приписываемая шейху Рашиду ибн Саиду Аль Мактуму, современному архитектору Дубая (хотя её точный источник и дословную формулировку трудно проверить, её суть идеально соответствует его жизненному опыту и видению), с поразительной точностью отражает один из самых тревожных парадоксов человеческой истории. Высказывание принадлежит лидеру, который лично видел, как пустынный порт ловцов жемчуга превратился в один из богатейших мегаполисов мира. Но является ли это просто драматическим предостережением или железным законом, управляющим взлётом и падением цивилизаций? В этой статье мы исследуем эту идею через призму истории, социологии и философии.

Анатомия цикла

Прежде чем углубиться в тему, стоит разобрать логику этой модели. Концепция описывает четырёхфазный, самоподдерживающийся цикл:

- Тяжёлые времена → Сильные люди: Дефицит, постоянная борьба за выживание и внешние угрозы формируют поколения стойкие, находчивые, дисциплинированные и высокомотивированные. У них нет другого выбора: их успех означает выживание. Это «воины», способные создавать ценность и стабильность из ничего.

- Сильные люди → Хорошие времена: Это закалённое поколение упорным трудом, жертвами и мудрыми решениями строит процветающее общество. Они устанавливают мир, безопасность и экономическое благополучие, в котором могут расти будущие поколения.

- Хорошие времена → Слабые люди: Поколение, рождённое в условиях устоявшегося процветания, склонно воспринимать его как должное. Никогда не боровшись за него, они не понимают его истинной ценности. Комфорт делает их самодовольными, а постоянное чувство безопасности снижает их склонность к риску и навыки решения проблем. Они с большей вероятностью будут потреблять богатство своих предшественников, чем приумножать его. Это те, кто видит в процветании данность, которой нужно наслаждаться, а не воссоздавать.

- Слабые люди → Тяжёлые времена: Когда возникают новые серьёзные вызовы (экономический кризис, война, стихийное бедствие), это неподготовленное, самодовольное поколение неспособно эффективно реагировать. Они принимают неверные решения, им не хватает упорства и самопожертвования, что в конечном итоге приводит к упадку и краху унаследованной ими системы. Круг замыкается, и возвращаются тяжёлые времена.

Отголоски истории: где мы видели этот паттерн?

Эта модель — не просто теоретическое упражнение. История полна примеров, поразительно напоминающих этот цикл.

- Падение Римской империи: Классический случай. Ранняя Римская республика была построена закалёнными гражданами — земледельцами и воинами («сильные люди»). Своими завоеваниями они создали невообразимое богатство и мир (Pax Romana — «хорошие времена»). Спустя столетия римская элита жила в упадке и роскоши, в то время как городские массы довольствовались бесплатным зерном и зрелищными играми (panem et circenses). Общество утратило свою внутреннюю силу, и империя, ведомая «слабыми людьми», не смогла противостоять внутренним кризисам и вторжениям варваров. Конечно, причины её упадка были более сложными — экономические, военные и административные факторы сыграли свою роль, — но, тем не менее, закономерность узнаваема.

- Ибн Хальдун и закон пустыни: Пожалуй, никто не сформулировал этот цикл более научно, чем арабский учёный-энциклопедист XIV века Ибн Хальдун. Он ввёл понятие «асабия», которое означает групповую сплочённость, социальную солидарность и общее чувство цели. Он утверждал, что кочевые племена пустыни (живущие в «тяжёлые времена») обладают чрезвычайно сильной асабией. Это позволяет им завоевать изнеженную городскую цивилизацию. Однако, как только они перенимают комфортный образ жизни, их асабия ослабевает в течение нескольких поколений, и они, в свою очередь, покоряются новой, сильной группе.

Традиция циклического мышления

За мудростью этой цитаты стоит долгая философская традиция, изучающая повторяемость истории и жизненные циклы цивилизаций. Многие великие мыслители приходили к выводу, что история движется не по прямой линии.

- Освальд Шпенглер в своей работе начала XX века «Закат Европы» сравнивал культуры с живыми организмами, которые рождаются, взрослеют, стареют и умирают. Он утверждал, что западная цивилизация вошла в свою последнюю, упадническую фазу, характеризующуюся материализмом и духовной пустотой.

- Британский историк Арнольд Дж. Тойнби объяснял судьбу цивилизаций своей теорией «вызова и ответа». Ключ к взлёту — успешный ответ на вызовы, в то время как падение происходит, когда творческая элита цивилизации теряет свою силу и больше не может справляться с новыми проблемами.

- Пётр Турчин, отец современной «клиодинамики», использует математические модели для изучения истории. Его теория предполагает, что длительные периоды мира («хорошие времена») приводят к перепроизводству элит и росту социального неравенства, что в конечном итоге выливается во внутренние конфликты и политическую нестабильность («тяжёлые времена»).

Действительно ли история ходит по кругу?

В последние десятилетия социальные науки пытаются описать циклические изменения цивилизаций с помощью данных. Пётр Турчин и его коллеги, например, в своих «клиодинамических» моделях проанализировали многовековые данные о населении, перепроизводстве элит и внутренних конфликтах. Их выводы показывают, что в периоды мира и процветания число элит растёт быстрее, чем экономические возможности, что ведёт к усилению социальной напряжённости и, в конечном счёте, к кризисам.

Однако другие показатели рисуют более сложную картину. Исследования Стивена Пинкера показывают, что долгосрочные тенденции — такие как уровень насилия, смертность в войнах, детская смертность и крайняя нищета — резко снизились за последние два столетия. Противоречие между этими двумя точками зрения подчёркивает, что история не следует единому шаблону. Хотя некоторые общества действительно могут потерпеть неудачу в эпоху изобилия, человечество в целом всё же учится и прогрессирует. Это может означать, что «цикл» — это не идеальный круг, а, возможно, скорее спираль.

Можно ли разорвать цикл? Контраргументы

Естественно, у циклического взгляда на историю есть свои критики, особенно среди тех, кто верит в способность человечества к коллективному обучению и прогрессу. Многие утверждают, что история не является детерминированным циклом.

- Эпоха Просвещения и линейный прогресс: Мыслители XVIII века, такие как Кондорсе, верили, что благодаря человеческому разуму и науке человечество постоянно движется к лучшему и более развитому состоянию. Согласно этому взгляду, история — это восходящая траектория, а не порочный круг.

- Скептицизм современной историографии: Большинство современных историков с осторожностью относятся к грандиозным, всеобъемлющим теориям. Они утверждают, что такие модели чрезмерно упрощают сложную реальность, игнорируют роль случайности и недооценивают роль человеческого фактора в формировании нашей судьбы.

- Стивен Пинкер и оптимизм, основанный на фактах: Гарвардский психолог использует данные, чтобы доказать, что, несмотря на пессимистичные прогнозы, мир по многим показателям (насилие, бедность, болезни) становится лучше. Эта точка зрения предполагает, что мы способны учиться на ошибках прошлого и сознательно избегать упадка.

Вопрос остаётся открытым

Возвращаясь к цитате шейха Рашида, мы должны признать, что её сила заключается не в научной точности, а в метафорической глубине. Судьба цивилизаций может и не быть неудержимым циклом, действующим с железной логикой. Но предостережение — что комфорт может нас ослабить, а процветание заставить забыть те самые добродетели (упорство, смирение, самопожертвование), которые сделали это процветание возможным — остаётся актуальным как никогда.

Возможно, самый большой вопрос, который мы можем задать себе в условиях относительного мира и изобилия XXI века, таков: мы — дети самой комфортной эпохи в истории, потомки «хороших времён». Сможем ли мы разорвать этот шаблон? Сможем ли мы использовать наше процветание, чтобы стать не слабее, а мудрее и подготовленнее?

Или же колесо истории действительно вращается неумолимо — и нашим внукам придётся снова учиться ездить на верблюдах? Возможно, впервые человечеству удастся разорвать цикл, превратив процветание не в слабость, а в непреходящую мудрость.