Die Grenzen unseres Stammhirns in einer modernen Welt

Wie viele Freunde haben Sie wirklich? Die Anzahl Ihrer Facebook-Verbindungen mag in die Hunderte oder sogar Tausende gehen, aber mit wie vielen Menschen pflegen Sie eine wirklich tiefe und bedeutsame Beziehung?

Robin Dunbar, ein britischer Anthropologe und Evolutionspsychologe, suchte eine Antwort auf diese Frage, und seine Forschung führte zu einer überraschenden, aber zutiefst einflussreichen Theorie: Dunbars Zahl. Diese Zahl – grob 150 – repräsentiert die kognitive Grenze für die Anzahl stabiler, bedeutsamer sozialer Beziehungen, die wir gleichzeitig aufrechterhalten können. Aber Dunbars Zahl ist mehr als eine einfache Ziffer; sie ist ein Spiegel, der unsere evolutionäre Vergangenheit reflektiert und uns hilft zu verstehen, warum wir uns in manchen sozialen Strukturen zu Hause fühlen und in anderen völlig verloren.

Affen, Gehirne und Klatsch

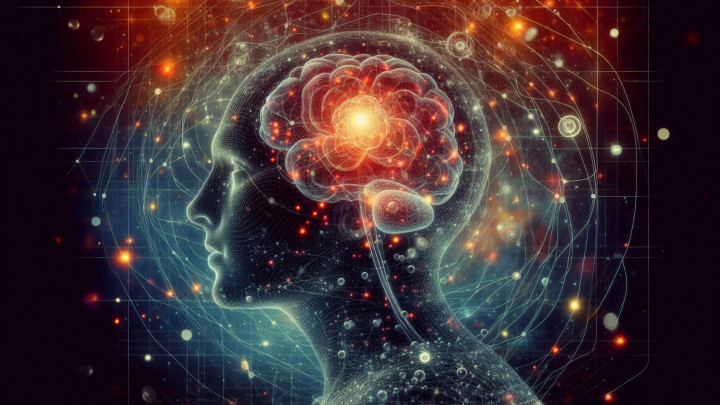

Die Idee hinter Dunbars Zahl entstand aus der Studie von Primaten. In den 1990er Jahren bemerkte Dunbar eine starke Korrelation zwischen der durchschnittlichen Gruppengröße verschiedener Primatenarten und der Größe eines bestimmten Teils ihres Gehirns: des Neokortex. Der Neokortex ist verantwortlich für kognitive Funktionen höherer Ordnung wie bewusstes Denken, Sprache und – am wichtigsten – die Verarbeitung sozialer Informationen. Je größer die durchschnittliche Gruppengröße einer Art, desto größer ist das Verhältnis ihres Neokortex zum Rest ihres Gehirns.

Die Logik ist wie folgt: Das Leben in größeren Gruppen erfordert komplexere soziale Dynamiken. Ein Individuum muss nicht nur seine eigenen Beziehungen im Auge behalten, sondern auch die Beziehungen zwischen anderen Mitgliedern der Gruppe („wer ist mit wem gut befreundet, wer streitet sich mit wem“). Dies stellt eine immense mentale Belastung für das Gehirn dar. Basierend auf dieser Korrelation extrapolierte Dunbar auf den Menschen. Anhand der Größe des menschlichen Neokortex berechnete er, dass die „natürliche“ menschliche Gruppengröße irgendwo zwischen 100 und 230 liegt, wobei der am häufigsten zitierte Durchschnitt 150 ist.

Robin Dunbar ist ein britischer Anthropologe und Evolutionspsychologe, der als Professor an der Universität Oxford weltbekannt wurde. Seine Arbeit konzentriert sich auf die evolutionären Wurzeln des Sozialverhaltens bei Primaten und Menschen. Seine berühmteste Theorie ist zweifellos Dunbars Zahl, die der Öffentlichkeit die kognitiven Grenzen unserer sozialen Beziehungen elegant erklärte. Sein Gesamtwerk ist jedoch weitaus umfangreicher. Ihm wird die Entwicklung der Social Brain Hypothesis zugeschrieben, die besagt, dass der primäre Motor für das außergewöhnliche Wachstum des menschlichen Gehirns nicht der Werkzeuggebrauch war, sondern die Notwendigkeit, komplexe soziale Beziehungen zu managen. Innerhalb dessen ist besonders seine Theorie des Klatsches als „vokales Grooming“ prominent, die die Evolution der Sprache als Werkzeug zur effizienteren Aufrechterhaltung sozialer Bindungen in größeren Gruppen interpretiert. Er hat mehrere Bücher geschrieben, wie z. B. Grooming, Gossip, and the Evolution of Language und How Many Friends Does One Person Need?, durch die er seine wissenschaftlichen Erkenntnisse einem breiteren Publikum zugänglich und ansprechend gemacht hat.

Beweise aus Vergangenheit und Gegenwart

Dunbars Theorie ist nicht nur eine mathematische Deduktion. Sie wird durch eine breite Palette anthropologischer, historischer und soziologischer Beweise gestützt:

-

Jäger-Sammler-Gesellschaften: Die durchschnittliche Größe prämotorischer Stammesgemeinschaften und neolithischer Dörfer pendelte oft um 150 Menschen. Dies war die Größenordnung, in der eine Gemeinschaft effektiv funktionieren konnte, ohne formelle Hierarchien oder Strafverfolgung, rein auf persönlichen Beziehungen und gegenseitigem Vertrauen basierend.

-

Militärische Einheiten: Im Laufe der Geschichte entsprach die Größe einer effektiven Kampfeinheit oft Dunbars Zahl. Die grundlegende militärische Einheit des Römischen Reiches, das Manipel, bestand aus etwa 120-150 Mann. Auch in modernen Armeen liegt die Kompanie in diesem Bereich. Dies ist die Anzahl von Menschen, bei der sich Soldaten noch kennen und als Kameraden füreinander kämpfen, anstatt als anonyme Rädchen in einer Befehlskette.

-

Moderne Beispiele: Die Hutterer, die seit Jahrhunderten in geschlossenen landwirtschaftlichen Gemeinschaften leben, teilen ihre Siedlungen bewusst auf, wenn sie über 150 Personen hinauswachsen. Durch Erfahrung lernten sie, dass oberhalb dieser Schwelle die soziale Kontrolle nachlässt und interne Konflikte entstehen. Das Unternehmen W. L. Gore & Associates (Hersteller von Gore-Tex) ist berühmt dafür, an einem Standort nie mehr als 150 Mitarbeiter zuzulassen, um eine familiäre, innovative Atmosphäre zu erhalten.

Laut Dunbar sind unsere Beziehungen nicht einheitlich, sondern existieren in konzentrischen Kreisen:

-

~5 Personen: Der innerste Kreis enger Freunde und Familie, auf die wir uns für alles verlassen können.

-

~15 Personen: Unsere „Sympathiegruppe“, für die wir tiefe Empathie empfinden.

-

~50 Personen: Enge Freunde, die wir zu einer großen Zusammenkunft einladen würden.

-

~150 Personen: Die Grenze unserer bedeutsamen Beziehungen. Das sind die Menschen, deren Beerdigung wir besuchen und bei denen wir wirklich ein Gefühl des Verlustes empfinden würden.

Das soziale Gehirn und „Vokales Grooming“

Um die Theorie auf einer tieferen Ebene zu verstehen, müssen wir die Social Brain Hypothesis einführen. Diese besagt, dass das menschliche Gehirn nicht primär für den Werkzeuggebrauch oder die Bewältigung von Umweltproblemen so groß wurde, sondern um komplexe soziale Netzwerke zu managen. Primaten stärken ihre sozialen Bindungen durch körperliche Berührung oder „Grooming“. Dies ist jedoch zeitaufwändig und kann nur mit einem Partner gleichzeitig durchgeführt werden.

Dunbar argumentiert, dass die menschliche Sprache als eine Form des „vokalen Grooming“ entstanden ist. Klatsch, Geschichtenerzählen und gemeinsames Lachen ermöglichten es uns, mehrere Personen gleichzeitig zu „groomen“ und so den Zusammenhalt in viel größeren Gruppen aufrechtzuerhalten. Durch Sprache können wir Informationen nicht nur über Anwesende austauschen, sondern auch über Abwesende – eine entscheidende Fähigkeit für die Verwaltung eines Netzwerks von 150 Personen.

Anwendungen in Psychologie und Wirtschaft

Dunbars Zahl hat praktische Implikationen, die weit über die Wissenschaft hinausgehen:

-

Psychologie: Die Theorie hilft, Gefühle von Einsamkeit und Entfremdung in großen, anonymen Stadtmassen zu erklären. Obwohl wir von Tausenden von Menschen umgeben sind, ist unser Gehirn immer noch für eine kleinere Stammesgemeinschaft „verdrahtet“. Aus mentaler Gesundheitsperspektive ist es entscheidend, dass zumindest unsere inneren Kreise (die Gruppen von 5, 15 und 50) gefüllt sind. Auch das Paradox der sozialen Medien wurzelt hier: Während sie die Illusion von Verbindung bieten, verteilen sie unser begrenztes soziales Kapital oft nur dünner, ohne unsere Kapazität tatsächlich zu erhöhen.

-

Wirtschaft und Organisationsentwicklung: Das Beispiel von W. L. Gore veranschaulicht die Kraft des Konzepts perfekt. Unterhalb der Schwelle von 150 Personen sind Organisationen tendenziell agiler, die interne Kommunikation ist informell und effektiv, das Vertrauen ist hoch und es wird weniger Bürokratie benötigt. Dieses Wissen wird bei der Bildung moderner agiler Teams, im Projektmanagement und beim bewussten Aufbau von Unternehmenskultur angewendet. Ein Startup kann leicht wie eine Familie funktionieren, aber wenn ein Unternehmen über 150-200 Mitarbeiter hinauswächst, wird die Einführung formaler Strukturen, Personalabteilungen und strengerer Regeln unvermeidlich, da das Netz persönlicher Beziehungen die Organisation nicht mehr zusammenhalten kann.

Skeptiker und Kritik

Wie jede einflussreiche Theorie hat auch Dunbars Zahl ihre Kritiker.

-

Methodische Zweifel: Die jüngsten Kritiken (z. B. eine Studie der Universität Stockholm aus dem Jahr 2021) stellen die statistischen Methoden in Frage, die Dunbar zur Ableitung der menschlichen Zahl aus Primatendaten verwendete. Sie argumentieren, dass die Korrelation nicht so stark sei wie behauptet und die Fehlermarge so groß, dass die Zahl 150 als willkürlich betrachtet werden könnte.

-

Die Rolle von Kultur und Technologie: Sind diese biologischen Grenzen wirklich unüberwindbar? Kann Technologie – vom Telefon bis zum Internet – es uns ermöglichen, diese Grenzen zu verschieben? Dunbar selbst glaubt, dass Technologie uns primär hilft, bestehende Beziehungen aufrechtzuerhalten, anstatt neue zu schaffen. Kritiker argumentieren jedoch, dass kulturelle Normen und individuelle Unterschiede eine viel größere Rolle spielen, als die Theorie suggeriert.

-

Die Definition von „Beziehung“: Was zählt als „bedeutsame Beziehung“? Die Unklarheit dieser Definition macht es schwierig, die Theorie genau zu messen und entweder zu falsifizieren oder zu bestätigen.

Dunbars Zahl und verwandte Theorien

Eine zentrale Frage der menschlichen Gesellschaft ist, welche Gruppengröße es uns ermöglicht, effektiv auf der Basis von Vertrauen zusammenzuarbeiten. Robin Dunbars Theorie liefert eine mächtige, evolutionspsychologische Antwort auf diese Frage, aber seine Arbeit steht nicht isoliert da. Stattdessen tritt sie in einen Dialog mit Beobachtungen und Theorien aus anderen Bereichen, wie Soziologie, Geschichte und Organisationsentwicklung. Diese Denker kamen, obwohl sie aus verschiedenen Richtungen kamen, oft zu ähnlichen Schlussfolgerungen, und Dunbars Zahl liefert eine wissenschaftliche Erklärung und einen biologischen Anker für ihre Erkenntnisse.

-

Wendepunkte in der sozialen Dynamik – Malcolm Gladwell: In seinem Buch „The Tipping Point“ untersucht Gladwell, wie sich Ideen verbreiten. Er identifiziert die Zahl 150 als eine „soziale Kanalkapazität“, eine Schwelle, an der sich die Gruppendynamik grundlegend ändert. Gladwell veranschaulicht dies in der Praxis am Beispiel von W. L. Gore & Associates. Die Unternehmensführung stellte durch alltägliche operative Erfahrung fest, dass, wenn die Belegschaft eines Werks über 150 Personen hinauswuchs, der interne Zusammenhalt und die Effektivität informeller Kommunikation drastisch abnahmen. Dunbars Theorie liefert den wissenschaftlichen Hintergrund, um zu verstehen, warum diese „magische“ Zahl um 150 liegt: Es ist keine willkürliche Unternehmenspolitik, sondern eine Reflexion der sozialen Verarbeitungskapazität des menschlichen Gehirns.

-

Das Geheimnis der groß angelegten Kooperation – Yuval Noah Harari: Der Autor von „Sapiens“ fragt, wie Homo sapiens den Planeten dominieren konnte. Für Harari ist Dunbars Zahl kein Endpunkt, sondern das Ausgangsproblem. Er akzeptiert, dass die natürliche Größe einer menschlichen Gemeinschaft, basierend auf persönlicher Bekanntschaft, bei etwa 150 liegt. Die revolutionäre Innovation von Sapiens, so argumentiert er, war seine Fähigkeit, diese Einschränkung durch die Kognitive Revolution zu überwinden, die die Schaffung von gemeinsamen Mythen und fiktiven Realitäten (Götter, Nationen, Unternehmen, Geld) ermöglichte. Diese gemeinsamen Geschichten erlaubten es Millionen von Fremden, einander zu vertrauen und zusammenzuarbeiten. Harari nutzt Dunbars Zahl daher, um die Größe des evolutionären Sprungs zu veranschaulichen, den die groß angelegte Kooperation darstellt, geschaffen durch die Kraft der Vorstellungskraft.

-

Menschliche Gemeinschaften und „Stämme“ – Seth Godin: In den Bereichen Marketing und Führung spricht Seth Godin von der Kraft der „Stämme“. Er argumentiert, dass Menschen ein grundlegendes Bedürfnis haben, einer Gruppe anzugehören, die sich um eine gemeinsame Idee oder einen Anführer organisiert. Obwohl Godin über moderne, technologisch vernetzte Stämme schreibt, die global sein können, baut seine Theorie auf dem uralten Wunsch der Menschheit nach Gemeinschaft auf. In diesem Zusammenhang hilft Dunbars Zahl zu erklären, warum sich selbst innerhalb der größten Stämme oft ein kleinerer „Kern“ oder ein engagierter innerer Kreis bildet, dessen Größe häufig innerhalb von Dunbars Grenzen liegt. Dieser Kern liefert die wahre Stärke und Stabilität des Stammes.

-

Die Größe effektiver Teams in der Praxis – Organisationsentwicklung: Bevor Dunbar seine Theorie veröffentlichte, hatten Führungskräfte effektiver Organisationen die Kraft kleinerer Einheiten bereits erkannt, sei es instinktiv oder durch Erfahrung. Jeff Bezos' berühmte „Zwei-Pizza-Regel“ bei Amazon (ein Team sollte nicht größer sein, als dass es von zwei Pizzen ernährt werden kann) ist eine Manifestation dieses Prinzips auf Mikroebene. Dunbars Zahl wiederum liefert eine Erklärung auf der organisationalen Makroebene: warum Unternehmen über 150-200 Mitarbeiter hinaus tendenziell bürokratisch werden und warum formale Strukturen benötigt werden, wo einst persönliche Beziehungen ausreichten. Hier ergänzen sich praktische Beobachtungen und Dunbars evolutionäre Theorie perfekt.

Diese Beispiele zeigen, dass Dunbars Zahl nicht nur ein interessanter anthropologischer Datenpunkt ist, sondern ein Konzept, das Biologie, Soziologie und praktisches Geschäftsleben verbindet. Es hilft uns, die unsichtbaren Grenzen und Kräfte zu verstehen, die unsere sozialen Beziehungen und das Funktionieren unserer Organisationen prägen.

Die digitale Erweiterung und der emotionale Engpass

Eine der drängendsten Fragen des digitalen Zeitalters ist, ob Technologie – insbesondere soziale Medien – die von Dunbars Zahl gesetzten Grenzen durchbrechen kann. Hier ist es nützlich, zwischen zwei Dimensionen von Beziehungen zu unterscheiden: „kaltes“ Datenmanagement und echte emotionale Verbindung. Technologie erweitert zweifellos unsere Kapazität für Datenmanagement. Facebook erinnert uns an die Geburtstage Hunderter Bekannter, und LinkedIn verfolgt die Karrierewege unseres beruflichen Netzwerks. Auf dieser Ebene kann die Obergrenze von Dunbars Zahl tatsächlich verschoben werden; Server „erinnern“ sich stellvertretend für unser Gehirn an die Beziehungsdaten.

Dies ist jedoch nur eine Erweiterung der Erscheinungen. Eine emotionale Bindung aufrechtzuerhalten ist kein Problem des Datenmanagements, sondern eine Frage der Investition von Zeit und emotionaler Energie. Empathie und Vertrauen aufzubauen und gemeinsame Erfahrungen zu verarbeiten, erfordert tiefe kognitive und emotionale Prozesse, deren Kapazität wahrscheinlich viel starrer an unsere biologische Hardware gebunden ist. Die digitale Welt fungiert als eine Art soziales „Exoskelett“ – ein äußerer Rahmen, der es uns ermöglicht, mehr Verbindungen zu „tragen“, aber sie erhöht nicht die Tragfähigkeit unserer Herzen und unseres Geistes. Wir mögen in der Lage sein, 500 Menschen mit einer automatisierten Nachricht zum Geburtstag zu gratulieren, aber die innersten Kreise von Dunbars Zahl – die 5, 15 oder 50 Menschen, um die wir uns in einer Krise wirklich Sorgen machen würden – bleiben wahrscheinlich hartnäckig resistent gegen diese digitale Inflation. Technologie bläht das Netzwerk schwacher Bindungen auf, während sie vielleicht sogar die wertvollsten Ressourcen für starke Bindungen abzieht: Aufmerksamkeit und echte Präsenz.

Mehr als nur eine Zahl

Die Debatte um Dunbars Zahl wird wahrscheinlich weitergehen. Der wahre Wert der Theorie liegt jedoch nicht darin, ob die Zahl genau 148 oder 152 ist. Die Kraft des Konzepts liegt darin, dass es uns an eine fundamentale Wahrheit erinnert: Wir sind biologische Wesen, deren soziale Bedürfnisse und Grenzen durch Hunderttausende von Jahren der Evolution geformt wurden.

Die moderne Welt mit ihren globalen Netzwerken, Metropolen und digitalen Plattformen ignoriert dieses Erbe oft. Dunbars Zahl ist eine Warnung: Egal wie hoch wir unsere Wolkenkratzer bauen oder wie immersiv unsere virtuellen Realitäten werden, tief in unserem Gehirn lebt immer noch ein Stammeswesen, das sich in einer Gemeinschaft von nicht mehr als 150 Menschen am wohlsten fühlt. Dieses Spannungsverhältnis zu verstehen und zu managen, ist eine der wichtigsten psychologischen, soziologischen und organisatorischen Herausforderungen unserer Zeit. Dunbars Zahl ist kein Gefängnis; sie ist eine Karte, die uns hilft, unsere eigene menschliche Natur zu navigieren.