Die strategische Genialität der Natur: Warum kämpfen Hirsche nicht bis zum Tod?

Im herbstlichen Wald stehen sich zwei gewaltige Rothirsche gegenüber. Sie verkeilen ihre Geweihe, demonstrieren ihre Stärke und röhren laut. Der Kampf ist spektakulär und brutal, doch in den meisten Fällen gibt das schwächere Tier schließlich auf und zieht sich zurück, sodass der Sieger die Gunst der Hirschkühe gewinnt. Nur selten enden diese Auseinandersetzungen tödlich. Aber warum? Das passt nicht zum klassischen Bild einer brutalen Natur, einem blutigen Kampf ums Überleben. Wenn das oberste Ziel die Weitergabe der eigenen Gene ist, warum versucht der Verlierer nicht, um jeden Preis zu gewinnen, selbst wenn er sein Leben riskiert?

Bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts stellte diese scheinbar einfache Frage Biologen vor ein ernsthaftes Rätsel. Die naive Antwort – dass Tiere sich „zum Wohle der Art“ zurückhalten – erwies sich als wissenschaftlich unhaltbar. Evolution funktioniert auf der Ebene des individuellen Erfolgs, nicht für ein vages „Gemeinwohl“. Ein Individuum, das bis zum Tod kämpfte und siegte, wäre theoretisch erfolgreicher bei der Weitergabe seiner Gene. Warum also hat sich diese Killerstrategie nicht weiter verbreitet?

Die Antwort kam von einem britischen Biologen namens John Maynard Smith, der ein völlig neues Forschungsfeld schuf: die evolutionäre Spieltheorie. Seine Arbeit veränderte für immer unsere Sicht auf die Evolution des Verhaltens und führte eines der wichtigsten Konzepte der Biologie ein: die Evolutionär Stabile Strategie (ESS).

Das Problem: Tiere spielen kein Schach

Die Spieltheorie wurde ursprünglich von Ökonomen und Mathematikern entwickelt, um die Entscheidungen rationaler, kalkulierender Akteure – Menschen, Unternehmen oder Länder – zu modellieren, die bewusst für die Zukunft planen. Aber Tiere sind nicht so. Ein Hirsch stellt vor einem Kampf keine komplexen Wahrscheinlichkeitsberechnungen an. Sein Verhalten wird größtenteils von genetisch kodierten Instinkten und Strategien geleitet.

John Maynard Smiths brillante Einsicht war, dass die Logik der Spieltheorie perfekt auf die Evolution angewendet werden konnte, wenn man einfach die Begriffe änderte:

- Die Spieler sind keine bewussten Individuen, sondern Mitglieder einer Population.

- Die Strategien sind keine bewussten Entscheidungen, sondern genetisch festgelegte Verhaltensweisen (z. B. „immer kämpfen“, „immer zurückweichen“).

- Der Gewinn (Payoff) ist nicht Geld, sondern Fortpflanzungserfolg oder Fitness – ein Begriff, der in diesem evolutionären Kontext nicht körperliche Stärke meint, sondern einfach die Wahrscheinlichkeit, die eigenen Gene weiterzugeben.

Innerhalb dieses Rahmens wird die zentrale Frage: Welche Verhaltensstrategie kann sich langfristig in einer Population durchsetzen und ausbreiten, insbesondere wenn sie mit anderen Strategien konkurriert?

Die Lösung: Die Evolutionär Stabile Strategie (ESS)

Maynard Smith definierte eine Strategie als evolutionär stabil, wenn in einer Population, in der fast jeder sie anwendet, keine alternative (oder „mutierte“) Strategie erfolgreich eindringen kann.

Stellen Sie sich eine erfolgreiche, etablierte Strategie als einen König auf einem Hügel vor. Eine ESS ist ein „König“, der jeder kleinen Rebellion widerstehen kann. Wenn ein mutiertes Individuum mit einem anderen Verhalten in der Population auftaucht, wird es einfach schlechter abschneiden als die anderen, und seine Nachkommen werden sich nicht ausbreiten. Eine ESS ist daher eine „invasionssichere“ Strategie.

Die formale mathematische Definition hat zwei Bedingungen:

- Eine ESS muss gegen sich selbst besser abschneiden als jede mutierte Strategie gegen die ESS. (Dies ist der einfache Fall: Die Mutante ist sofort im Nachteil.)

- Wenn eine Mutante zufällig genauso gut gegen die ESS abschneidet wie die ESS gegen sich selbst, dann muss die ESS besser gegen die Mutante abschneiden als die Mutante gegen sich selbst. (Dies ist eine „Tie-Breaker“-Regel, die verhindert, dass sich eine neutrale Mutante durch zufällige Gendrift ausbreitet.)

Das klassische Beispiel: Das Falke-Taube-Spiel

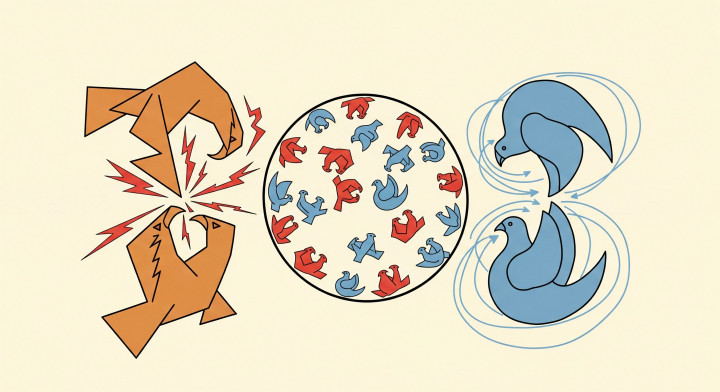

Um die Logik einer ESS zu verstehen, betrachten wir Maynard Smiths berühmtestes Modell: das Falke-Taube-Spiel. Stellen Sie sich eine Population vor, in der Konflikte um eine Ressource auf eine von zwei Arten gelöst werden können:

- Falke: Kämpft immer, aggressiv und eskalierend. Wenn er gewinnt, erhält er den Preis. Wenn er verliert, erleidet er eine schwere Verletzung.

- Taube: Kämpft niemals. Sie droht und imponiert nur. Wenn ihr Gegner angreift, flieht sie sofort und vermeidet so Verletzungen.

Analysieren wir, was passieren würde:

- Eine Welt der Tauben: In einer Population nur aus Tauben sind Konflikte friedlich. Die Individuen imponieren, und die Ressource wird oft geteilt. Es ist eine friedliche, aber verletzliche Welt. Wenn eine einzige Falken-Mutante auftaucht, ist das für sie das Paradies. Sie kann jede Taube kampflos einschüchtern und alle Ressourcen für sich beanspruchen. Die Falken-Strategie würde sich wie ein Lauffeuer ausbreiten. Daher ist eine „reine Tauben“-Strategie keine ESS.

- Eine Welt der Falken: In einer Population nur aus Falken endet jeder Konflikt in einem brutalen Kampf. Die Gewinner bekommen alles, aber die Verlierer werden schwer verletzt, was ihre Fortpflanzungschancen drastisch reduziert. Wenn die Kosten der Verletzung (C) größer sind als der Wert des Preises (V), ist der durchschnittliche Gewinn für einen Falken negativ. Wenn nun in dieser blutigen Welt eine einzige Tauben-Mutante auftaucht, wird sie niemals kämpfen und sich daher niemals verletzen. Obwohl sie jeden Kampf gegen einen Falken verliert, ist ihr Gewinn von null immer noch besser als der durchschnittliche negative Gewinn der Falken. Die Tauben-Strategie kann erfolgreich eindringen. Daher ist eine „reine Falken“-Strategie keine ESS.

Was ist also die Lösung? In diesem Fall ist die ESS keine reine Strategie, sondern eine gemischte Strategie. Die Population pendelt sich in einem stabilen Zustand mit einem bestimmten Anteil an Falken und Tauben ein. Dieses Verhältnis wird durch den Wert des Preises und die Kosten der Verletzung bestimmt. An diesem Gleichgewichtspunkt ist der durchschnittliche Fortpflanzungserfolg eines Falken genau gleich dem einer Taube, sodass keine Strategie die andere verdrängen kann.

Dies erklärt das Verhalten der Hirsche. Die meisten Arten verfolgen eine gemischte Strategie, bei der einige Konflikte nur ritualisiertes Imponierverhalten (taubenartiges Verhalten) beinhalten und nur bestimmte Situationen zu wirklich gefährlichen Kämpfen (falkenartiges Verhalten) eskalieren.

Fazit: Die Logik der Verhaltensevolution

John Maynard Smiths Arbeit hat die Biologie grundlegend verändert. Das Konzept der ESS gab Forschern ein mächtiges mathematisches Werkzeug an die Hand, um die Logik des Verhaltens auf der Ebene des individuellen Vorteils zu analysieren. Es ersetzte vage, gruppenselektionistische Erklärungen und zeigte, dass die stabilen Verhaltensweisen, die wir in der Natur beobachten – von Aggression bis Altruismus – das Ergebnis eines zugrunde liegenden strategischen Gleichgewichts sind.

Heute wird die evolutionäre Spieltheorie nicht nur zur Untersuchung des Tierverhaltens eingesetzt, sondern ist auch ein grundlegendes Werkzeug in der Wirtschaft, der Soziologie und sogar in der Krebs- und Virenforschung. Sie hilft uns zu verstehen, dass es beim „Kampf ums Überleben“ nicht immer um den Sieg des Stärksten oder Aggressivsten geht. Es ist ein komplexes, dynamisches Spiel, in dem sich die „invasionssichersten“, evolutionär stabilen Strategien durchsetzen – und so die wunderbare und manchmal verblüffende Vielfalt des Verhaltens schaffen, die wir in der Natur beobachten.