Ordnung im Unvorhersehbaren

Warum ist es so schwierig, das Wetter mehr als eine Woche im Voraus vorherzusagen? Warum kann eine winzige Änderung in einem System zu einem dramatisch anderen Ergebnis führen? Dies sind die Fragen, die zur Entwicklung eines der faszinierendsten Gebiete der modernen Wissenschaft führten: der Chaostheorie.

Weit entfernt davon, reine Zufälligkeit oder Unordnung zu sein, ist die Chaostheorie die rigorose Untersuchung von Systemen, die deterministisch sind – also strengen Regeln unterliegen –, aber dennoch ein Verhalten hervorbringen, das praktisch unvorhersehbar ist. Es ist ein Feld, das eine verborgene, komplexe Ordnung in dem aufdeckt, was wie zufälliges Rauschen erscheint.

Was ist deterministisches Chaos?

Im Kern erforscht die Chaostheorie ein scheinbares Paradoxon. Sie konzentriert sich auf Systeme, deren Entwicklung durch präzise, deterministische Gesetze beschrieben wird, was bedeutet, dass kein Zufallselement beteiligt ist. Wenn man die genauen Ausgangsbedingungen kennt, kann man prinzipiell die gesamte Zukunft des Systems berechnen. In einem chaotischen System wird dieses „prinzipiell“ jedoch „praktisch“ unmöglich. Dieses Phänomen, bei dem deterministische Regeln zu unvorhersehbarem und scheinbar zufälligem Verhalten führen, wird als deterministisches Chaos bezeichnet. Es ist nicht das Chaos eines unordentlichen Zimmers, sondern vielmehr das komplexe, strukturierte Chaos eines turbulenten Wasserfalls oder einer flackernden Flamme.

Von der Himmelsmechanik zur Wettervorhersage

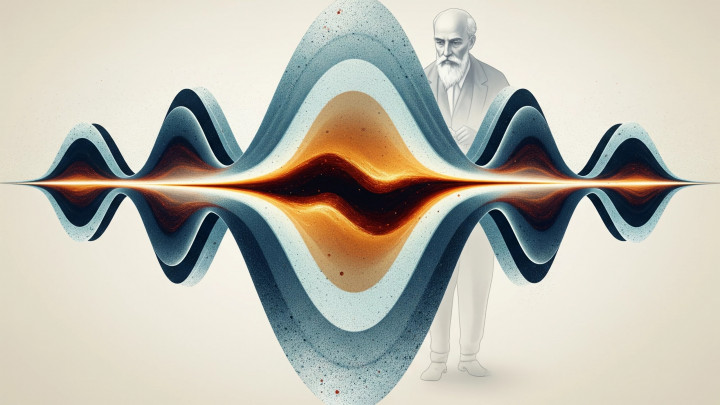

Die Grundlagen der Chaostheorie wurden lange vor der Prägung des Begriffs gelegt. Im späten 19. Jahrhundert untersuchte der französische Mathematiker Henri Poincaré das „Dreikörperproblem“ – die Herausforderung, die Gravitationsbahnen dreier Himmelskörper wie Sonne, Erde und Mond vorherzusagen. Er entdeckte, dass selbst dieses einfache Newtonsche System erstaunlich komplexe und nicht-periodische Bahnen aufweisen konnte. Er fand heraus, dass eine winzige Änderung der Anfangsposition oder -geschwindigkeit eines Körpers im Laufe der Zeit zu einer völlig anderen Flugbahn führen konnte. Dies war eine tiefgreifende Erkenntnis, die am Modell des „Uhrwerkuniversums“ rüttelte und darauf hindeutete, dass nicht alle deterministischen Systeme sauber vorhersagbar waren.

Das Feld machte seinen nächsten großen Sprung in den 1960er Jahren mit der Arbeit des Meteorologen Edward Lorenz. Als er ein Computermodell zur Simulation von Wettermustern laufen ließ, beschloss er, eine Simulation von der Mitte aus neu zu starten. Um Zeit zu sparen, gab er die Zahlen aus einem früheren Ausdruck manuell ein, rundete sie jedoch von sechs auf drei Dezimalstellen (z.B. von 0,506127 auf 0,506). Diese scheinbar unbedeutende Änderung führte zu einer völlig anderen Wettervorhersage. Lorenz erkannte, dass in seinem System winzige, unmerkliche Unterschiede in den Anfangsbedingungen exponentiell verstärkt werden konnten, was eine langfristige Vorhersage unmöglich machte. Dies wurde als Schmetterlingseffekt bekannt – die metaphorische Vorstellung, dass ein Schmetterling, der in Brasilien mit den Flügeln schlägt, einen Tornado in Texas auslösen könnte.

Die Kernkonzepte des Chaos

Um diese komplexen Systeme zu beschreiben, entwickelten Wissenschaftler ein neues Vokabular und eine Reihe leistungsfähiger mathematischer Werkzeuge. Drei Konzepte sind zentral:

- Sensitivität gegenüber Anfangsbedingungen: Dies ist der formale Begriff für den Schmetterlingseffekt. Es bedeutet, dass zwei beliebige Startpunkte, egal wie nah beieinander, sich schließlich exponentiell voneinander entfernen werden. Dies ist das Kennzeichen des Chaos. Es setzt unserer Fähigkeit, die Zukunft solcher Systeme vorherzusagen, eine fundamentale Grenze und schafft einen „Vorhersagehorizont“, jenseits dessen jede Prognose nicht besser als eine Schätzung ist.

- Seltsame Attraktoren: Während der Pfad eines chaotischen Systems unvorhersehbar ist, ist er nicht völlig zufällig. Sein Verhalten ist oft auf eine bestimmte, komplexe Form innerhalb seines „Phasenraums“ (ein mathematischer Raum, der alle möglichen Zustände des Systems darstellt) beschränkt. Diese Begrenzung wird als seltsamer Attraktor bezeichnet. Diese Attraktoren haben oft eine fraktale Struktur, was bedeutet, dass sie Selbstähnlichkeit auf allen Skalen aufweisen – wenn man in einen Teil des Attraktors hineinzoomt, sieht man eine kleinere Version der gesamten Struktur. Der berühmte Lorenz-Attraktor, der wie Schmetterlingsflügel aussieht, ist das klassische Beispiel dafür, wie das von ihm modellierte Wettersystem sowohl unvorhersehbar als auch begrenzt war.

- Ljapunow-Exponent: Um zu quantifizieren, wie chaotisch ein System ist, verwenden Mathematiker den Ljapunow-Exponenten. Dieser Wert misst die durchschnittliche Rate, mit der nahe beieinander liegende Trajektorien im Phasenraum divergieren. Ein positiver Ljapunow-Exponent ist ein eindeutiges Zeichen für Chaos. Je größer der Exponent, desto schneller die Divergenz und desto kürzer der Vorhersagehorizont.

Praktische Anwendungen

Die Chaostheorie ist weit mehr als eine abstrakte mathematische Kuriosität. Ihre Prinzipien werden verwendet, um komplexe Phänomene in vielen Disziplinen zu verstehen und zu modellieren:

- Meteorologie und Klimawissenschaft: Wie Lorenz entdeckte, erklärt die Chaostheorie, warum langfristige Wettervorhersagen naturgemäß begrenzt sind. Sie hilft jedoch auch dabei, bessere kurzfristige „Ensemble-Prognosen“ zu erstellen, bei denen Meteorologen ein Modell viele Male mit leicht unterschiedlichen Anfangsbedingungen laufen lassen, um eine Reihe möglicher Ergebnisse abzubilden.

- Biologie und Ökologie: Sie hilft bei der Modellierung von Populationsdynamiken und erklärt die „Boom-and-Bust“-Zyklen bestimmter Tierarten. In der Medizin hat die Analyse der Herzfrequenzvariabilität gezeigt, dass ein gesunder Herzschlag ein gewisses Maß an chaotischer Unregelmäßigkeit aufweist, während ein perfekt regelmäßiger (oder übermäßig zufälliger) Herzschlag ein Zeichen für eine Krankheit sein kann.

- Ingenieurwesen und Physik: Die Chaostheorie ist unerlässlich für das Verständnis von turbulenten Strömungen, dem Verhalten von Lasern, den Schwingungen in mechanischen Strukturen und der Stabilität von Stromnetzen.

- Wirtschafts- und Sozialwissenschaften: Finanzmärkte mit ihren wilden und unvorhersehbaren Schwankungen werden oft mit Werkzeugen der Chaostheorie analysiert. Sie wird auch angewendet, um soziale Dynamiken, die Verbreitung von Informationen und sogar Pandemie-Reaktionsstrategien zu modellieren, und hilft zu verstehen, wie kleine Interventionen manchmal große, nicht-lineare Effekte haben können.

Eine legitime und florierende Wissenschaft

Es ist entscheidend zu verstehen, dass die Chaostheorie keine populärwissenschaftliche Metapher oder eine spekulative Philosophie ist. Sie ist ein rigoroser, hochmathematischer Wissenschaftszweig mit einer soliden theoretischen Grundlage in der Erforschung dynamischer Systeme. Es gibt Dutzende von Peer-Review-Zeitschriften, wie Chaos: An Interdisciplinary Journal of Nonlinear Science und Physical Review E, die sich ihrer Forschung widmen. Ihre Konzepte, von Ljapunow-Exponenten bis zu Poincaré-Abbildungen, basieren auf bewiesenen Theoremen und werden sowohl durch Computersimulationen als auch durch physikalische Experimente verifiziert.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Chaostheorie ein echtes und leistungsfähiges wissenschaftliches Rahmenwerk ist. Sie liefert uns die Werkzeuge, um Systeme zu verstehen, die einst als hoffnungslos komplex oder rein zufällig galten. Sie hat unser Weltbild grundlegend verändert und das einfache Newtonsche Uhrwerk durch ein Universum ersetzt, das weitaus komplexer, dynamischer und interessanter ist. Sie lehrt uns, dass selbst in Systemen, die von einfachen, deterministischen Regeln bestimmt werden, die Welt wunderschön, strukturiert und – im bestmöglichen Sinne – unvorhersehbar sein kann.