Das Wohlstandsparadoxon: Schaffen gute Zeiten schwache Menschen?

Eine bekannte Anekdote besagt, dass Wohlstand sich eines Tages gegen sich selbst wenden kann: Schwere Zeiten schaffen starke Menschen, starke Menschen schaffen gute Zeiten, gute Zeiten schaffen schwache Menschen, und schwache Menschen schaffen schwere Zeiten. Diese Idee wird oft in Diskussionen über den Aufstieg und Fall großer Zivilisationen zitiert. Doch es stellt sich die Frage: Wie universell ist dieses „Gesetz“ und wo verläuft die Grenze zwischen historischer Einsicht und rhetorischer Übertreibung?

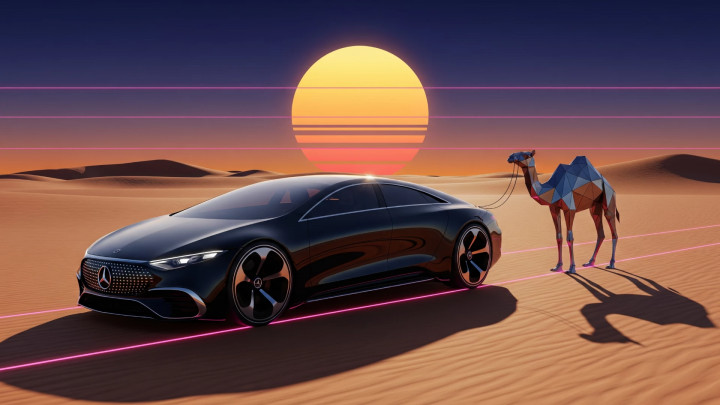

„Mein Großvater ritt auf einem Kamel, mein Vater ritt auf einem Kamel, ich fahre einen Mercedes, mein Sohn fährt einen Land Rover, sein Sohn wird einen Land Rover fahren, aber dessen Sohn wird wieder auf einem Kamel reiten müssen…“

„Warum das?“

„Harte Zeiten schaffen starke Männer. Starke Männer schaffen einfache Zeiten. Einfache Zeiten schaffen schwache Männer. Schwache Männer schaffen harte Zeiten. Viele werden es nicht verstehen, aber wir müssen Menschen erziehen, die erschaffen und kämpfen können – nicht nur konsumieren.“

Dieses Zitat, das oft Scheich Raschid bin Said Al Maktum, dem modernen Architekten Dubais, zugeschrieben wird (obwohl seine genaue Quelle und sein wörtlicher Wortlaut schwer zu überprüfen sind, passt die Aussage perfekt zu seiner Lebenserfahrung und Vision), erfasst eines der beunruhigendsten Paradoxa der Menschheitsgeschichte mit punktgenauer Präzision. Der Ausspruch stammt von einem Anführer, der persönlich miterlebte, wie sich ein Hafen für Perlentaucher in der Wüste in eine der reichsten Metropolen der Welt verwandelte. Aber ist dies nur eine dramatische Warnung oder ein eisernes Gesetz, das den Aufstieg und Fall von Zivilisationen bestimmt? In diesem Artikel werden wir diese Idee aus der Perspektive von Geschichte, Soziologie und Philosophie beleuchten.

Die Anatomie des Zyklus

Bevor wir tiefer eintauchen, lohnt es sich, die Logik des Modells aufzuschlüsseln. Das Konzept skizziert einen vierphasigen, sich selbst erhaltenden Zyklus:

- Schwere Zeiten → Starke Menschen: Knappheit, der ständige Überlebenskampf und äußere Bedrohungen schmieden Generationen, die widerstandsfähig, einfallsreich, diszipliniert und hoch motiviert sind. Sie haben keine andere Wahl: Ihr Erfolg bedeutet ihr Überleben. Sie sind die „Krieger“, die aus dem Nichts Wert und Stabilität schaffen können.

- Starke Menschen → Gute Zeiten: Diese abgehärtete Generation baut durch harte Arbeit, Opferbereitschaft und weise Entscheidungen eine wohlhabende Gesellschaft auf. Sie schaffen Frieden, Sicherheit und wirtschaftliches Wohlergehen, in dem zukünftige Generationen aufwachsen können.

- Gute Zeiten → Schwache Menschen: Die Generation, die in etablierten Wohlstand hineingeboren wird, neigt dazu, ihn als selbstverständlich anzusehen. Da sie nie dafür kämpfen musste, versteht sie seinen wahren Wert nicht. Bequemlichkeit macht sie selbstgefällig, und ein ständiges Gefühl der Sicherheit verringert ihre Risikobereitschaft und Problemlösungsfähigkeiten. Sie neigen eher dazu, den Reichtum ihrer Vorgänger zu konsumieren, als darauf aufzubauen. Sie sind diejenigen, die Wohlstand als Gegebenheit betrachten, die man genießen statt neu erschaffen muss.

- Schwache Menschen → Schwere Zeiten: Wenn neue, ernste Herausforderungen auftreten (eine Wirtschaftskrise, ein Krieg, eine Naturkatastrophe), ist diese unvorbereitete, selbstgefällige Generation unfähig, effektiv zu reagieren. Sie trifft schlechte Entscheidungen und es mangelt ihr an der nötigen Ausdauer und Opferbereitschaft, was letztendlich zum Niedergang und Zusammenbruch des von ihnen geerbten Systems führt. Der Kreis schließt sich, und schwere Zeiten kehren zurück.

Echos der Geschichte: Wo haben wir dieses Muster gesehen?

Dieses Modell ist nicht nur eine theoretische Übung. Die Geschichte ist voll von Beispielen, die eine verblüffende Ähnlichkeit mit diesem Zyklus aufweisen.

- Der Untergang des Römischen Reiches: Der klassische Fall. Die frühe Römische Republik wurde von widerstandsfähigen Bauernsoldaten („starken Menschen“) aufgebaut. Durch ihre Eroberungen schufen sie unvorstellbaren Reichtum und Frieden (Pax Romana – „gute Zeiten“). Jahrhunderte später lebte die römische Elite in Dekadenz und Luxus, während die städtischen Massen mit kostenlosem Getreide und spektakulären Spielen (panem et circenses) zufriedengestellt wurden. Die Gesellschaft verlor ihre innere Stärke, und das von „schwachen Menschen“ geführte Reich konnte inneren Krisen und äußeren Barbareneinfällen nicht standhalten. Natürlich waren die Gründe für seinen Niedergang komplexer – wirtschaftliche, militärische und administrative Faktoren spielten alle eine Rolle –, aber das Muster ist dennoch erkennbar.

- Ibn Khaldun und das Gesetz der Wüste: Wohl niemand hat diesen Zyklus wissenschaftlicher formuliert als der arabische Universalgelehrte des 14. Jahrhunderts, Ibn Khaldun. Er führte den Begriff der asabiyyah ein, der Gruppenzusammenhalt, soziale Solidarität und ein gemeinsames Zielbewusstsein bezeichnet. Er argumentierte, dass nomadische Wüstenstämme (die in „harten Zeiten“ leben) eine extrem starke asabiyyah besitzen. Dies ermöglicht es ihnen, eine verweichlichte, städtische Zivilisation zu erobern. Sobald sie jedoch einen bequemen Lebensstil annehmen, erodiert ihre asabiyyah innerhalb weniger Generationen, und sie werden ihrerseits von einer neuen, starken Gruppe unterworfen.

Eine Tradition des zyklischen Denkens

Hinter der Weisheit des Zitats verbirgt sich eine lange philosophische Tradition, die die Wiederholung der Geschichte und die Lebenszyklen von Zivilisationen untersucht. Viele große Denker sind zu dem Schluss gekommen, dass die Geschichte nicht geradlinig verläuft.

- Oswald Spengler verglich in seinem Werk Der Untergang des Abendlandes aus dem frühen 20. Jahrhundert Kulturen mit lebenden Organismen, die geboren werden, reifen, altern und sterben. Er argumentierte, dass die westliche Zivilisation in ihre letzte, absteigende Phase eingetreten sei, die von Materialismus und spiritueller Leere geprägt ist.

- Der britische Historiker Arnold J. Toynbee erklärte das Schicksal von Zivilisationen mit seiner Theorie von „Herausforderung und Antwort“. Der Schlüssel zum Aufstieg sei die erfolgreiche Reaktion auf Herausforderungen, während ein Fall eintritt, wenn die kreative Elite einer Zivilisation ihre Tatkraft verliert und neue Probleme nicht mehr bewältigen kann.

- Peter Turchin, der Vater der modernen „Kliodynamik“, nutzt mathematische Modelle zur Untersuchung der Geschichte. Seine Theorie besagt, dass lange Friedensperioden („gute Zeiten“) zu einer Überproduktion von Eliten und wachsender sozialer Ungleichheit führen, was schließlich zu inneren Konflikten und politischer Instabilität („harten Zeiten“) führt.

Schließt sich der Kreis der Geschichte wirklich?

In den letzten Jahrzehnten haben die Sozialwissenschaften versucht, die zyklischen Veränderungen von Zivilisationen mit Daten zu erfassen. Peter Turchin und seine Kollegen haben beispielsweise in ihren „kliodynamischen“ Modellen jahrhundertelange Daten zu Bevölkerung, Elitenüberproduktion und internen Konflikten analysiert. Ihre Ergebnisse deuten darauf hin, dass in Zeiten des Friedens und des Wohlstands die Zahl der Eliten schneller wächst als die wirtschaftlichen Möglichkeiten, was zu erhöhten sozialen Spannungen und schließlich zu Krisen führt.

Andere Indikatoren zeichnen jedoch ein differenzierteres Bild. Forschungen von Steven Pinker zeigen, dass langfristige Trends – wie Gewaltraten, kriegsbedingte Todesfälle, Kindersterblichkeit und extreme Armut – in den letzten zwei Jahrhunderten drastisch zurückgegangen sind. Die Spannung zwischen diesen beiden Perspektiven verdeutlicht, dass die Geschichte keinem einzigen Muster folgt. Während einige Gesellschaften in einer Ära des Überflusses tatsächlich ins Wanken geraten können, lernt und entwickelt sich die Menschheit als Ganzes dennoch weiter. Dies könnte darauf hindeuten, dass der „Zyklus“ kein perfekter Kreis ist – vielleicht ist er eher eine Spirale.

Kann der Zyklus durchbrochen werden? Die Gegenargumente

Natürlich hat die zyklische Sichtweise der Geschichte ihre Kritiker, insbesondere unter denen, die glauben, dass die Menschheit zu kollektivem Lernen und Fortschritt fähig ist. Viele argumentieren, dass die Geschichte kein deterministischer Zyklus ist.

- Die Aufklärung und der lineare Fortschritt: Denker des 18. Jahrhunderts, wie Condorcet, glaubten, dass die Menschheit durch Vernunft und Wissenschaft ständig auf einen besseren und entwickelteren Zustand zusteuert. Nach dieser Auffassung ist die Geschichte ein aufsteigender Pfad, kein Teufelskreis.

- Die Skepsis der modernen Geschichtsschreibung: Die meisten zeitgenössischen Historiker sind vorsichtig mit großen, allumfassenden Theorien. Sie argumentieren, dass solche Modelle eine komplexe Realität zu stark vereinfachen, die Rolle des Zufalls ignorieren und die Macht menschlichen Handelns bei der Gestaltung unseres Schicksals unterschätzen.

- Steven Pinker und faktenbasierter Optimismus: Der Harvard-Psychologe argumentiert anhand von Daten, dass die Welt trotz pessimistischer Vorhersagen in vielen Bereichen (Gewalt, Armut, Krankheiten) ein besserer Ort wird. Diese Perspektive legt nahe, dass wir in der Lage sind, aus vergangenen Fehlern zu lernen und einen Niedergang bewusst zu vermeiden.

Die Frage bleibt offen

Kehren wir zu Scheich Raschids Zitat zurück, müssen wir anerkennen, dass seine Kraft nicht in seiner wissenschaftlichen Präzision, sondern in seiner metaphorischen Tiefe liegt. Das Schicksal von Zivilisationen mag kein unaufhaltsamer Zyklus sein, der mit eiserner Logik abläuft. Aber die Warnung – dass Bequemlichkeit uns verweichlichen kann und Wohlstand uns die Tugenden (Ausdauer, Demut, Opferbereitschaft) vergessen lässt, die diesen Wohlstand erst ermöglicht haben – bleibt heute so gültig wie eh und je.

Die vielleicht größte Frage, die wir uns im relativen Frieden und Überfluss des 21. Jahrhunderts stellen können, lautet: Wir sind die Kinder der komfortabelsten Ära der Geschichte, die Nachkommen „guter Zeiten“. Werden wir in der Lage sein, das Muster zu durchbrechen? Können wir unseren Wohlstand nutzen, um nicht schwächer, sondern weiser und besser vorbereitet zu werden?

Oder dreht sich das Rad der Geschichte wirklich unaufhaltsam – und werden unsere Enkel wieder lernen müssen, auf Kamelen zu reiten? Vielleicht wird es der Menschheit zum ersten Mal gelingen, den Zyklus zu durchbrechen und Wohlstand nicht in Schwäche, sondern in beständige Weisheit zu verwandeln.