Die verborgenen Rhythmen der Wirtschaft

In der täglichen Flut von Wirtschaftsnachrichten – Quartalsberichten, Marktschwankungen und kurzfristigen Konjunkturzyklen – verliert man leicht den Überblick. Doch was, wenn es einen tieferen, langsameren und tiefgreifenderen Rhythmus gibt, der unsere Welt formt? Ein Muster, das das Zeitalter der Dampfmaschine mit dem Aufstieg der Eisenbahn, die Ära der Elektrizität mit dem Automobil und die Anfänge des Computers mit dem Aufkommen der künstlichen Intelligenz verbindet?

Dies ist die faszinierende und umstrittene Idee im Kern der Theorie, die von Nikolai Dmitrijewitsch Kondratjew entwickelt wurde und heute als Kondratieff-Wellen oder „lange Wellen“ bekannt ist.

Wer war Nikolai Kondratjew? Eine Theorie und ein tragisches Schicksal

Nikolai Kondratjew (1892–1938) war ein brillanter russischer Ökonom, der im frühen 20. Jahrhundert tätig war. Zu einer Zeit, als das Sowjetregime den bevorstehenden und unvermeidlichen Zusammenbruch des Kapitalismus verkündete, führten Kondratjews Forschungen ihn zu einer völlig anderen Schlussfolgerung. Durch die Analyse von Wirtschaftsdaten des 19. Jahrhunderts aus Großbritannien, Frankreich und den Vereinigten Staaten – einschließlich Preisen, Zinssätzen und Produktionsniveaus – identifizierte er ein wiederkehrendes Muster: Kapitalistische Volkswirtschaften bewegten sich nicht geradlinig auf ihren Untergang zu, sondern in langen, zyklischen Wellen von etwa 50 bis 60 Jahren Dauer.

Seine Theorie legte eine dem Kapitalismus innewohnende Fähigkeit zur Selbstregeneration nahe – eine Erkenntnis, die in krassem Gegensatz zum marxistisch-leninistischen Dogma stand. Dafür wurde Kondratjew zum Staatsfeind erklärt. Seine Arbeit wurde verurteilt, er wurde 1930 verhaftet und schließlich 1938 während Stalins Großer Säuberung hingerichtet. Seine Theorie jedoch überlebte ihn. Sie fand im Westen ein neues Publikum, vor allem durch die Arbeit des Ökonomen Joseph Schumpeter, der sie in seine eigenen Theorien über Innovation und Konjunkturzyklen integrierte.

Die Anatomie der langen Wellen: Die vier wirtschaftlichen Jahreszeiten

Kondratjews Theorie unterteilt jede lange Welle in vier Phasen, analog zu den Jahreszeiten. Dies sind nicht nur einfache Auf- und Abschwünge; sie stellen tiefgreifende, strukturelle Transformationen in Wirtschaft, Technologie und Gesellschaft dar.

- Frühling (Expansion): Dies markiert den Beginn des Zyklus, angetrieben durch das Aufkommen eines neuen, revolutionären Technologieparadigmas. Kapital fließt in diese neuen Industrien, die Produktivität steigt rasant, und die Inflation ist niedrig, beginnt aber zu steigen. Der gesellschaftliche Optimismus ist hoch, und Tausende neuer Unternehmen werden gegründet. Es ist eine Zeit der Innovation und Kapitalakkumulation.

- Sommer (Wohlstand/Höhepunkt): Die technologische Revolution reift und ihre Vorteile verbreiten sich. Die Wirtschaft läuft auf Hochtouren, mit starkem und weitreichendem Wachstum. Jedoch beschleunigt sich die Inflation, Märkte können überhitzen und es bilden sich oft Spekulationsblasen. Der Wohlstand erreicht seinen Zenit, aber im System bauen sich unterschwellige Spannungen auf.

- Herbst (Plateau/Rezession): Das Wachstum verlangsamt sich. Die dominante Technologie hat einen Punkt abnehmender Erträge erreicht und kann nicht mehr dieselben Produktivitätssprünge erzeugen. Die Märkte werden gesättigt. Unternehmen verlagern ihren Fokus von Expansion auf Effizienz und Kostensenkungen. Die während der Boomjahre angehäuften Schulden werden problematisch, und das wirtschaftliche Vertrauen schwindet. Diese Periode ist oft durch „Stagflation“ (hohe Inflation bei wirtschaftlicher Stagnation) und langanhaltende Rezessionen gekennzeichnet.

- Winter (Depression/Talsohle): Dies ist die schmerzhafteste Phase des Zyklus. Die Wirtschaft gerät in eine tiefe Krise, da Spekulationsblasen platzen, Unternehmen bankrottgehen und die Arbeitslosigkeit stark ansteigt. Es ist eine Zeit der „schöpferischen Zerstörung“ (ein von Schumpeter geprägter Begriff), in der alte, veraltete Strukturen zusammenbrechen, um Platz für Neues zu schaffen. Soziale Unzufriedenheit und politische Polarisierung nehmen zu. Obwohl dies die schwierigste Zeit ist, werden in den Tiefen des Winters die grundlegenden Innovationen für den nächsten Frühling geboren.

Was treibt die Wellen an? Die Rolle technologischer Revolutionen

Während Kondratjew selbst keine endgültige Erklärung für den Motor dieser Wellen lieferte, stellten seine Anhänger, insbesondere Schumpeter, die technologische Innovation in den Mittelpunkt der Theorie. Nach dieser Auffassung wird jede lange Welle durch eine „Basistechnologie“ (General Purpose Technology, GPT) ausgelöst. Dies sind grundlegende Innovationen, die nicht nur eine einzelne Branche, sondern die gesamte Wirtschaft und Gesellschaft verändern.

Historisch wurden die folgenden Wellen identifiziert:

- 1. Kondratieff-Welle (ca. 1780–1840): Das Zeitalter der Dampfmaschine und der Industriellen Revolution. Diese Ära war geprägt von Wasserkraft, Textilien und Eisen.

- 2. Kondratieff-Welle (ca. 1840–1890): Das Zeitalter des Stahls und der Eisenbahnen. Der Ausbau der Schienennetze verband Kontinente und ließ die moderne Schwerindustrie entstehen.

- 3. Kondratieff-Welle (ca. 1890–1940): Das Zeitalter der Elektrizität, Chemie und des Verbrennungsmotors. Dies brachte uns das Automobil, die Massenproduktion und die moderne Metropole.

- 4. Kondratieff-Welle (ca. 1940–1990): Das Zeitalter der Petrochemie, Elektronik und Luftfahrt. Diese Welle war geprägt von Kunststoffen, Transistoren, dem Fernsehen und dem globalen Flugverkehr.

- 5. Kondratieff-Welle (ca. 1990–?): Das Zeitalter der Information und Telekommunikation. Die Revolution des Personalcomputers, des Internets und der mobilen Kommunikation.

Kritik und Vorbehalte

Obwohl die Theorie der Kondratieff-Wellen einen überzeugenden Rahmen zur Interpretation der Wirtschaftsgeschichte bietet, ist sie bei weitem nicht allgemein anerkannt. Die Hauptkritikpunkte umfassen:

- Empirische Evidenz: Die Existenz dieser Zyklen ist statistisch schwer rigoros zu beweisen. Kritiker argumentieren, dass Befürworter dazu neigen, sich die Rosinen herauszupicken und Ereignisse nachträglich dem Modell anzupassen.

- Determinismus vs. Realität: Die Theorie kann übermäßig mechanistisch erscheinen. Externe Schocks wie Kriege, große politische Weichenstellungen und Pandemien (wie COVID-19) können die Zyklen erheblich verändern oder stören.

- Zeitplanung: Die Länge der Wellen und die Übergänge zwischen den Phasen sind nicht uhrwerkgenau und können erheblich variieren.

Die große Debatte um die langen Wellen

Obwohl visuell überzeugend, bleibt die Theorie der Kondratieff-Wellen eines der am meisten diskutierten Konzepte der Wirtschaftswissenschaften. Im Laufe ihrer Geschichte sind prominente Befürworter und scharfe Kritiker über ihre Gültigkeit aneinandergeraten, ein Beweis für den inspirierenden und doch provokanten Charakter der Theorie.

Auf der Seite der Befürworter

Der wohl einflussreichste Entwickler der Theorie war der österreichische Ökonom Joseph Schumpeter. Schumpeter war es, der die Wellen explizit mit technologischer Innovation verknüpfte und das Konzept der „schöpferischen Zerstörung“ einführte. Ohne ihn wäre Kondratjews Arbeit vielleicht eine vergessene Fußnote der Wirtschaftsgeschichte geblieben. In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts hielten die neo-schumpeterianischen und evolutionären Wirtschaftsschulen das Konzept am Leben. Denkerinnen wie Carlota Perez haben die Theorie weiter verfeinert und das Modell der „techno-ökonomischen Paradigmen“ entwickelt, das detailliert beschreibt, wie eine technologische Revolution die Wirtschaft, die Gesellschaft und ihre Institutionen beeinflusst. Insbesondere Perez' Arbeit ist unter den heutigen Innovationsforschern sehr einflussreich geworden.

Die namhaften Kritiker und ihre Zweifel

Kritik kam am häufigsten aus der neoklassischen Mainstream-Ökonomie, die dazu neigt, die Wirtschaft als ein System zu modellieren, das nach einem Gleichgewicht strebt, und sich schwertut, die Idee langer, struktureller Zyklen zu akzeptieren. Simon Kuznets, ein Nobelpreisträger, der für seine Forschung zum Wirtschaftswachstum bekannt ist, untersuchte akribisch Langzeitdaten, kam aber zu dem Schluss, dass die Beweise nicht stark genug waren, um einen so regelmäßigen, 50- bis 60-jährigen Zyklus zu stützen. Seiner Ansicht nach schienen die „Wellen“ eine einzigartige und sich nicht wiederholende Abfolge historischer Ereignisse zu sein, wie Kriege, Goldräusche und Bevölkerungsexplosionen.

Andere Kritiker greifen den wahrgenommenen Determinismus der Theorie an. Sie argumentieren, dass das Modell die Realität zu stark vereinfacht, indem es die Rolle politischer Entscheidungen, staatlicher Regulierung und sozialer Bewegungen bei der Gestaltung der wirtschaftlichen Entwicklung herunterspielt. Der Vorwurf lautet, dass Befürworter der Kondratieff-Wellen dazu neigen, Muster im Rückspiegel zu finden, die Vorhersagekraft der Theorie aber äußerst begrenzt sei.

Diese andauernde Debatte zeigt, dass die Kondratieff-Wellen am besten nicht als Naturgesetz verstanden werden sollten, sondern als ein leistungsfähiges analytisches Rahmenwerk, das uns helfen kann, die tieferen Dynamiken des langfristigen wirtschaftlichen Wandels und der technologischen Transformation zu erfassen.

Wo stehen wir jetzt? An der Schwelle zur sechsten Welle?

Die meisten Theoretiker, die dem Modell folgen, sind sich einig, dass wir uns derzeit in den späten Phasen – dem „Winter“ – der fünften Welle (Informationstechnologie) befinden. Die Finanzkrise von 2008, das sich verlangsamende Produktivitätswachstum, die wachsende soziale Ungleichheit und die politische Instabilität sind alles Kennzeichen dieser Phase.

Dies wirft jedoch die spannendste Frage auf: Was wird die treibende Kraft der sechsten Kondratieff-Welle sein? Welche Technologien werden den nächsten Frühling einläuten? Zu den führenden Kandidaten gehören:

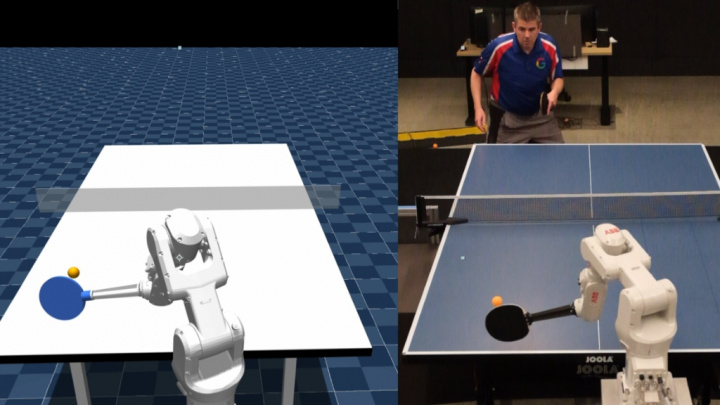

- Künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen: Fähig, nicht nur manuelle, sondern auch kognitive Aufgaben zu automatisieren und Branchen von der Gesundheitsversorgung bis zum Finanzwesen zu transformieren.

- Biotechnologie und Gen-Editierung (z.B. CRISPR): Bereit, die Medizin, Landwirtschaft und Materialwissenschaften zu revolutionieren.

- Erneuerbare Energien und grüne Technologien: Der Übergang von fossilen Brennstoffen erfordert eine völlig neue Energie- und Industrieinfrastruktur.

- Nanotechnologie: Die Manipulation von Materie auf atomarer Ebene, die neue Grenzen in der Fertigung, Elektronik und Medizin eröffnet.

Dies sind nicht nur neue Produkte; wie ihre Vorgänger sind sie Plattformtechnologien, die völlig neue Industrien schaffen werden, während sie alte überflüssig machen.

Der Motor der sechsten Welle? Künstliche Intelligenz als das nächste große Paradigma

Während die kalten Winde des Winters durch die fünfte, die Informationstechnologie-Welle, wehen – signalisiert durch nachlassende Produktivitätszuwächse und Marktkonsolidierung –, richten sich alle Augen auf eine neue, revolutionäre Kraft: die Künstliche Intelligenz (KI). Viele Analysten argumentieren, dass KI nicht nur eine weitere Technologie ist, sondern der zentrale Treiber der sechsten Kondratieff-Welle, eine Basistechnologie, deren transformative Kraft der der Dampfmaschine oder der Elektrizität Konkurrenz machen oder sie sogar übertreffen könnte.

Frühere technologische Revolutionen haben hauptsächlich die körperliche Kraft oder die Rechenkapazität des Menschen erweitert. Die Dampfmaschine vervielfachte die Muskelkraft, die Elektrizität transformierte die Energieversorgung und die Fertigung, und der Mikrochip beschleunigte die Datenverarbeitung. Die Künstliche Intelligenz verspricht jedoch etwas grundlegend anderes: die Automatisierung und Erweiterung von kognitiver und kreativer Arbeit. Heute können KI-Modelle Code schreiben, wissenschaftliche Hypothesen formulieren, Kunst erzeugen und Muster in komplexen Datensätzen erkennen, die menschlichen Analysten entgehen würden.

Diese Fähigkeit macht KI zum perfekten Instrument für Schumpeters „schöpferische Zerstörung“. Während sie droht, ganze Branchen überflüssig zu machen (wie Dateneingabe, Kundenservice und sogar Teile der Softwareentwicklung), schafft sie gleichzeitig beispiellose Möglichkeiten. KI-gestützte Medikamentenentwicklung könnte die Entwicklungszeiten um Jahre verkürzen; autonome Logistiknetzwerke könnten den Welthandel neu gestalten; und personalisierte Bildung und Gesundheitsversorgung könnten universell zugänglich werden.

Diese Dualität – die Zerstörung alter Strukturen und die Schaffung neuer – ist das quintessentielle Merkmal eines Kondratieff-Frühlings. Wenn die Theorie zutrifft, sind die Unsicherheit und die wirtschaftlichen Schwierigkeiten unseres gegenwärtigen „Winters“ tatsächlich die Geburtswehen einer neuen, KI-getriebenen Wirtschaftsära. Die Frage ist nicht mehr, ob die KI die Wirtschaft umgestalten wird, sondern wie schnell, wie tiefgreifend und ob die Gesellschaft den gewaltigen Übergang, der vor uns liegt, erfolgreich bewältigen kann.

Fazit

Die Theorie der Kondratieff-Wellen ist keine Kristallkugel zur Vorhersage der Zukunft. Stattdessen ist sie ein mächtiges Prisma, durch das wir die Wirtschaftsgeschichte und die Gegenwart betrachten können. Sie hilft uns zu verstehen, dass tiefe Krisen und strukturelle Transformationen möglicherweise keine Zeichen eines Endes sind, sondern vielmehr die notwendigen Vorboten eines neuen Anfangs. Während die „Winter“-Phase oft schmerzhaft und unsicher ist, legt die Geschichte nahe, dass ihr immer ein neuer, innovationsgetriebener „Frühling“ folgt. Wie wir die Chancen der kommenden sechsten Welle nutzen, ist die Herausforderung und Verantwortung unserer Generation. Das Verständnis der verborgenen Rhythmen der Wirtschaft geht nicht darum, die Zukunft mit Sicherheit vorherzusagen, sondern darum, besser durch ihre mächtigen Strömungen zu navigieren.